第一次世界大戦と習志野―大正8年の青きドナウ―

このページについて

今から100年ほど前、千葉県習志野の広大な原野に「美しく青きドナウ」の調べが流れていました。

大正4年(1915年)9月から同9年(1920年)1月にかけての4年4か月の間、最盛期には1,000名近いドイツ兵が習志野に収容されていました。このページでは、習志野俘虜(ふりょ)収容所での彼らの生活をご紹介します。

図版・写真資料について

ここに掲載している図版・写真は、ヴァルター・イェーキッシュ氏(ドイツ連邦共和国ボーフム市)とペーター・パンツァー博士(ボン大学)の所蔵資料を含んでいます。掲載図版・写真の無断使用はご遠慮ください。

イェーキッシュ氏とパンツァー博士のご協力に御礼申し上げます。

Deutsch : ドイツ語訳

Deutsch : ドイツ語訳のページ (PDFファイル: 1.2MB)

このページのドイツ語訳は上のリンクをクリックし、PDFファイルを開いてご覧ください。

English : 英語訳

English : 英語訳のページ (PDFファイル: 1.2MB)

このページの英語訳は上のリンクをクリックし、PDFファイルを開いてご覧ください。

(注意)その他の外国語訳

右クリック → 「Live Searchで翻訳」 → 翻訳先の言語を選択してご覧ください。

チンタオ(青島)の戦いとドイツ兵捕虜の収容

膠州湾要塞陥落のようすを描いた絵はがき(パンツァー博士の所蔵資料)

大正3年(1914年)、第一次世界大戦の戦雲(せんうん)はヨーロッパ中を巻き込んだばかりか、遠く東アジアまでを覆(おおい)尽くしました。明治維新から半世紀にもならない日本は、日英同盟によりイギリス・フランス・ロシアなどの連合国側に立って参戦し、日本の近代化に大きな影響を与えていたドイツと戦うことになりました。中国・山東省のドイツ租借地(そしゃくち) チンタオ(青島)が、日独戦争の焦点となりました。

同年11月、日本軍の猛攻の前にチンタオ(青島)は陥落(かんらく)し、ワルデック総督(そうとく)以下約5,000名のドイツ将兵が捕虜となりました。彼らは日本に送られ、久留米(くるめ)・福岡など12の捕虜収容所に収容されました。習志野に彼らが収容されたのは、翌4年(1915年)9月のことでした。東京・浅草本願寺に収容されていた将兵に加えて、福岡・久留米・静岡・大分の各収容所から習志野へ移送が行われましたが、その中には、日本に向けて親善訪問の途中で開戦に巻き込まれてしまったオーストリア・ハンガリーの軍艦「カイゼリン・エリーザべト」の乗組員も含まれていました。

習志野俘虜収容所でのくらし

習志野俘虜収容所長 西郷寅太郎大佐(イェーキッシュ氏の所蔵資料)

習志野俘虜収容所長は、西郷寅太郎(さいごうとらたろう)大佐でした。彼は西郷隆盛の嫡子(ちゃくし)であり、父が反逆者として敗死した後、明治天皇の思召(おぼしめし)でドイツの士官学校に留学していた経験を持ち、ドイツに深い理解を持っていました。そればかりでなく、戦争の悲惨さや敗れた者のみじめさも、身をもってよく知っていたのです。

捕虜たちの日常生活

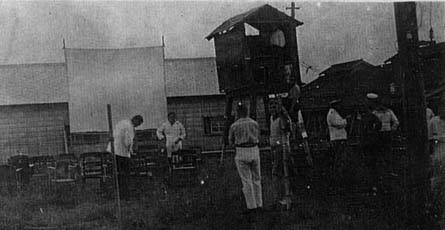

バラック(右)とラウベ(左)

何よりも無為(むい)に過ごすことをきらう勤勉なドイツ人らしく、習志野に収容された約1,000名の将兵は、日本側が用意したバラックの他に、広大な構内にラウベ(あずまや)と呼ばれる小屋を作りました。さらに、演奏会や演劇を行う野外ステージ、バラックとバラックの間には菜園を作り、ビールまで醸造(じょうぞう)して多彩な生活を過ごしていました。印刷所ではフリッツ・ルンプが、日本情緒(じょうちょ)あふれる絵はがきまで作っていました。

バラックの内部

バラックの間を使った菜園(イェーキッシュ氏の所蔵資料)

砲艦ヤーグアル乗組員のビアパーティー(イェーキッシュ氏の所蔵資料)

フォーゲルフェンガー水兵と愛犬シュトロルヒ(イェーキッシュ氏の所蔵資料)

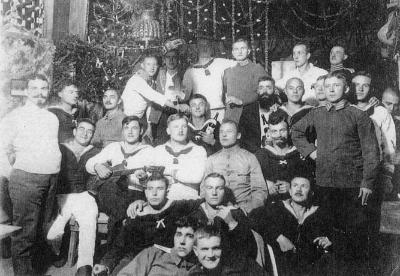

クリスマスのようす

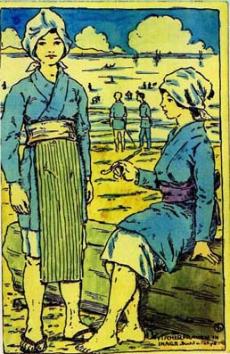

フリッツ・ルンプ 稲毛の漁師の娘 (パンツァー博士の所蔵資料)

文化活動

習志野捕虜オーケストラ

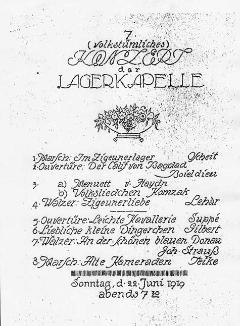

大正8年6月22日 演奏会プログラム(イェーキッシュ氏の所蔵資料)

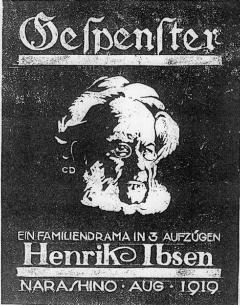

単調な捕虜生活を彩ったのは、音楽をはじめとする文化活動とスポーツでした。習志野捕虜オーケストラは、所内でたびたび演奏会を開き、ベートーヴェン、モーツァルト、シューベルトそれにヨハン・シュトラウスの「美しく青きドナウ」までが演奏されていました。(右の演奏会プログラムの7曲目に「美しく青きドナウ」があります。)草深い習志野原に、望郷(ぼうきょう)の思いを乗せてウィンナ・ワルツが流れていたのです。捕虜劇団はイプセンに挑戦し、捕虜仲間を講師にした「捕虜カレッジ」が開かれ、映画館もありました。また、日本の文化に深い理解を持つルンプは、日本の民話の翻訳に没頭(ぼっとう)していました。

捕虜劇団のステージから (イェーキッシュ氏の所蔵資料)

イプセン作「幽霊」の上演プログラム(イェーキッシュ氏の所蔵資料)

習志野映画劇場(イェーキッシュ氏の所蔵資料)

スポーツ

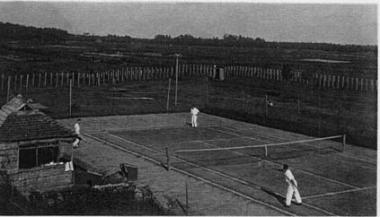

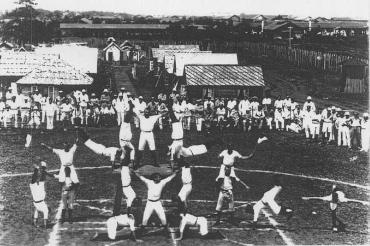

習志野原は、スポーツには好適(こうてき)の場所でした。彼らはサッカー、テニス、ホッケーなどを楽しむばかりでなく、体育祭を開き、ドイツ体操とも呼ばれる「トゥルネン」で体力作りに励んでいました。

サッカー風景 (イェーキッシュ氏の所蔵資料)

テニス風景 (イェーキッシュ氏の所蔵資料)

スポーツフェスト 棒高跳び(イェーキッシュ氏の所蔵資料)

1919年5月 スポーツフェストの絵はがき

スポーツフェスト 人間ピラミッド (イェーキッシュ氏の所蔵資料)

習志野の人びととの交流

このような彼らの捕虜生活は、鉄条網(てつじょうもう)の中で、周辺の日本人とは関わりなく過ごされていたものではありませんでした。周辺の主婦は洗濯物の請負(うけおい)に収容所に通い、肉の仕入れに出たドイツ兵は肉屋にハムやマヨネーズの製法を教え、子供たちは演芸会をのぞいてドイツ兵からラムネをもらうのを楽しみにしていました。収容所見学に来た小学生の一行にドイツ兵がくれた「ボトルシップ」が、それを伝えています。

ボトルシップ(習志野市指定文化財)

1例目のボトルシップ(歌田實氏寄付、習志野市蔵)

1例目のボトルシップの近接画像

2例目のボトルシップ(小川勝利氏寄付、習志野市蔵)

これは、当時、大久保(現在の習志野市大久保)で青果店を営み、習志野俘虜収容所に野菜を届けていた寄付者の祖父が、懇意(こんい)になったドイツ兵捕虜からプレゼントされたと推測されるものです。

瓶(びん)の中の帆船には、旧ドイツ帝国の国旗が掲げられています。

2例目のボトルシップの近接画像

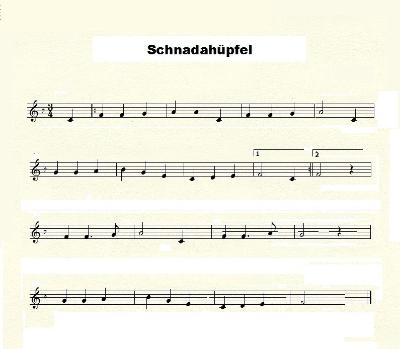

南ドイツの民謡「シュナーダヒュッペル」

「シュナーダヒュッペル」の楽譜

習志野には、このような捕虜生活の中で歌われた南ドイツの民謡(みんよう)「シュナーダヒュッペル」が残されていました。今でもこのメロディーを覚えている谷原さんは、母親が洗濯物の請負に収容所に通っていた際に聞き覚えられた、と言います。

習志野に残る南ドイツの民謡「シュナーダヒュッペル」 (音声ファイル: 731.7KB)

ぜひ「シュナーダヒュッペル」のメロディーを聴いてみてください。

「シュナーダヒュッペル」の楽譜 (JPEG: 17.1KB)

楽譜は上記ファイルから印刷できます。

日本のソーセージ製造伝承の地・習志野

(右から)飯田技師とカール・ヤーン

また、カール・ヤーンら5名のソーセージ職人は、千葉市に新設された農商務省畜産試験場の飯田技師の求めに応じてソーセージ作りの秘伝を公開し、この技術は農商務省の講習会を通じて、日本全国の食肉加工業者に伝わっていきました。習志野は、ソーセージ製造発祥の地となったのです。ヤーンは最初、伝統の秘伝を公開してしまうことにためらいを示しましたが、西郷所長の熱心な説得に折れてくれたものだと伝わっています。この他、収容所から房総の牧場に出張してコンデンスミルクの技術指導をした者、銀座のカフェーに洋菓子作りの指導に通っていた者などが知られています。

捕虜たちを襲った大事件-スペイン風邪の流行-

4年半に及ぶ習志野でのこのような捕虜生活において最大の事件は、大正7年(1918年)の秋から大流行し世界中で被害を出した「スペイン風邪」(インフルエンザ)によって、25名のドイツ兵と西郷所長が命を落としたことでした。

大正7年11月、第一次世界大戦はドイツの敗北をもって終結しました。そして、うちひしがれる習志野のドイツ兵をあざ笑う死神のように、スペイン風邪が襲(おそ)いかかってきたのでした。12月に最初の死者が出て、次の犠牲(ぎせい)者は西郷所長でした。大正8年(1919年)1月1日、朝から高熱を出していた西郷所長は、医師が止めるのも聞かず、乗馬で収容所へ向いました。年頭のあいさつとして敗戦の衝撃に沈んでいるドイツ兵を励まし、この新年が彼らにとって帰国の年となることを伝えようとしたのです。あるドイツ兵は、所長の死亡はこの日の午後4時であったと、敬意を込めた墓碑銘のように記しています。

葬儀 整列 (イェーキッシュ氏の所蔵資料)

荒れ果てたドイツ墓地に佇む大使館員(昭和30年)

これは、戦友を弔(とむら)うドイツ兵の葬儀の模様です。スペイン風邪に倒れた25名は、その他5名の収容中の死亡者と共に、今も船橋市営習志野霊園に眠っています。

帰国

別れの握手をかわすワルデック総督と山崎友造所長

大正8年(1919年)は、西郷所長の約束どおり、帰国の年となりました。ヴェルサイユ講和条約が発効し、この年のクリスマスの朝に、習志野のドイツ兵は収容所を出て津田沼駅まで行進し、帰還船の待つ神戸や横浜に向いました。また、20名が後片付けに残留し、翌9年(1920年)1月に解放されています。ワルデック総督が、自分の部下がすべて解放されたのを見届け、最後の1人として習志野を後にしたのは、大正9年1月26日のことでした。

捕虜たちのその後―日本での活躍―

習志野を後にしたドイツ兵の中には、ワイン技師ハインリッヒ・ハムがいました。山梨県のぶどう園の指導に招かれた彼は、そのまま戦争に巻き込まれ、習志野で失意の日々を過ごしていたのです。夢破れて故郷に帰ったハムは、そこでかつて自分が送った1913年産の日本のワインと再会します。「エルスハイムに帰って見つけたこの数本のワインは、まだ輝きがありとてもおいしかった」と、彼は誇らしげに記しています。日本産のワインを育て、日本人にワインの楽しさを伝えようとした彼の夢は、本当に破れさった訳ではなかったのです。彼が心血を注いだぶどう園は、今ではサントリー山梨ワイナリーとなっています。

ところで、すべてのドイツ兵が混乱の祖国に帰った訳ではなく、日本に残った者もいます。ソーセージ職人カール・ブッチングハウスは、東京・目黒にソーセージ工場を作り、ヨーゼフ・ヴァン=ホーテンは明治屋でソーセージの技術指導を行いました。ヘルムート・ケテルは、銀座でレストランを開業し、老舗(しにせ)の味として今日に至っています。当初、日本人はソーセージを気味悪がり、事業はなかなか軌道(きどう)に乗らなかった、といいます。

今日、ビールのジョッキを傾(かたむ)け、ハムやソーセージを頬張り、ワインを味わうとき、敵国であった日本に留まり、食習慣のあまりにも違うこの国の民に、遂には「うまい!」と言わしめた彼らの苦闘を偲(しのぶ)やさしさを、われわれは大事にしたいものです。

ラウベで憩う(左から)ルンプ、スクリーバ、フォン・ヴェークマン

フリッツ・ルンプはドイツに帰国し、日本文化研究のオーソリティーとなります。特に浮世絵に関する研究は、ドイツにおける日本学の基礎として重要なものとなりました(右の写真の後ろの壁には、浮世絵が飾られています)。また、彼が習志野で完成した日本の民話のドイツ訳は、今日なお出版され親しまれているのです。

ゼミで学生を指導するヴェークマン博士

ヨハンネス・ユーバーシャール(甲南大学他)、カール・フォン・ヴェークマン(成蹊大学他)は、日本のドイツ語教育と海外への日本文化紹介に大きな貢献(こうけん)をしました。フリードリッヒ・ヴェックス(バイエル)やエミール・スクリーバ(日本窒素)は、ビジネスマンとして活躍しました。フリードリッヒ・ハックは、外交ブローカーとして日独防共協定(1936年)の締結に重要な役割を果たしました。しかし、彼が結びつけたものは、往年のカイゼルの国とサムライの国ではなく、ナチス・ドイツと軍国日本でした。そのことに気付いた彼はスイスに亡命し、後に日本の終戦工作に力を尽くしています。

捕虜たちが残した記録

捕虜として収容されていた人々の中には、日記や回想録を残した人がいました。それらのうち、幸いにも戦火などを免(まぬが)れ、子孫により今日まで伝わったものがあります。収容所でのできごとや暮らしぶり、故郷・家族から遠く離れた心情を知ることができる貴重な記録です。こうした記録類の中で、ハインリヒ・ハムの日記 カール・クリューガーの回想録のうち、習志野俘虜収容所に関する部分は『習志野市史研究』第3号に掲載されています。

エーリッヒ・カウルの日記(習志野市指定文化財)

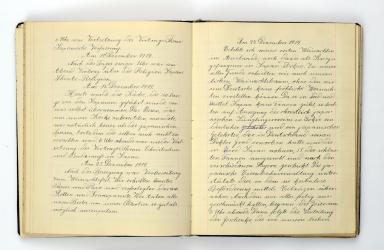

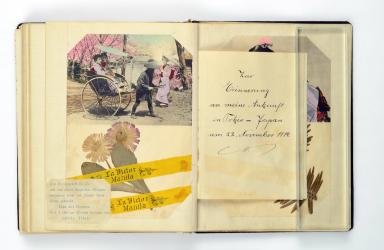

大正4年(1915年)9月から大正8年12月まで習志野俘虜収容所に収容されていたエーリッヒ・カウルの日記。子孫から習志野市に寄贈されました。縦20.3×横16.5×厚1.9センチメートルのノートに、215ページ以上にわたって記されています。ノートは裏表紙に「篠崎謹製」と箔押しされており、日本で入手した可能性があります。1914年のチンタオ(青島)での開戦(それより前の記録も含む)から1920年の帰国まで、できごとや心情が簡潔に記されており、たいへん貴重な記録です。

表紙 「Tagebuch」(日記)と記された紙が貼付されている。

1914年12月、クリスマス前後のページ

左はヘビの抜殻か。右は稲穂。紙片には「習志野-日本滞在の記念の品」と記されている。

左下の花とカードは、1914年11月22日、品川到着時に日本人女性が捕虜一人一人に手渡したもの。上の写真との関係は不明。

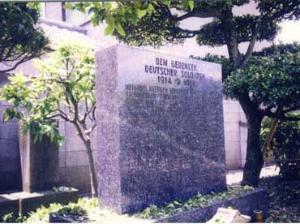

今も残る収容所の歴史

船橋市習志野2丁目にある船橋市営習志野霊園には、習志野で亡くなったドイツ兵30名を祀る慰霊碑があります。現在も、毎年11月の「ドイツ国民哀悼の日」には、駐日ドイツ武官を迎えて、千葉県日独協会主催による慰霊祭が行われています。

現在のドイツ墓地(船橋市営習志野霊園)

慰霊祭のようす

人間はなぜ、時に殺し合い、国境や言語・文化の違いが偏見(へんけん)を生むのか。この膨大(ぼうだい)なテーマを考えるとき、習志野原という片田舎で行われた1つの出会いは、ある視点を与えてくれます。徳島県板東の収容所は、同じ時期、ベートーヴェンの第九交響曲を日本初演したことで知られていますが、第九は習志野でも演奏されていたという情報もあります。「すべての人々は兄弟となる!」 彼らドイツ兵捕虜が故郷を偲(しの)んで歌ったこの歌に、永遠のメッセージが込められているのではないでしょうか?

情報提供のお願い

ドイツ捕虜に関する情報をお寄せください!

かつて本市にあった習志野俘虜収容所の実態を明らかにし、その歴史を後世に伝えていくため、継続的に国際的な調査を進めていくことが大切です。

習志野市教育委員会では、習志野俘虜収容所やドイツ捕虜に関する資料(写真・絵葉書など)などの当時のようすを知る手がかりを探しています。

ドイツ捕虜に関する資料をお持ちの方、当時のようすをご存知の方は、どんな小さなことでも構いませんので、習志野市教育委員会 社会教育課 文化財係まで情報をお寄せください。

連絡先

習志野市教育委員会 社会教育課 文化財係(市庁舎2階)

電話 047-451-1151(内線462)

ファックス 047-453-9384

習志野市教育委員会 社会教育課 文化財係(市庁舎2階)へメールを送信

メルバー・琢磨博士(ハイデルベルク大学)が習志野を訪問!

令和元年10月3日(木曜日)から4日(金曜日)にかけて、ドイツ・ハイデルベルク大学のメルバー・琢磨博士(Dr.Melber, Takuma)が習志野市を訪問されました。

メルバー博士は日本の近現代史、19・20世紀の東南アジア史の研究者です。

第一次世界大戦において日本に送られたドイツ兵に関わる歴史資料のデジタル化プロジェクトを手掛けられ、ドイツを中心にドイツ捕虜関係資料の収集・調査を進めておられます。

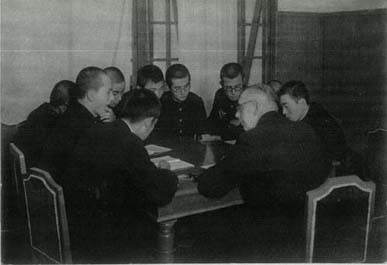

この度、習志野俘虜(ふりょ)収容所の調査のため、ドイツ捕虜オーケストラの碑と船橋市営習志野霊園にあるドイツ兵の慰霊碑を訪問されるとともに、本市所蔵のドイツ捕虜関係資料をご覧になり、習志野市教育委員会との情報交換をいたしました。

今から100年前、習志野の地で生活していたドイツ兵の歴史を掘り起こそうとする動きが、彼らの祖国であるドイツでも盛んになっています!

習志野捕虜オーケストラの碑を訪問

ドイツ兵の慰霊碑の前で(船橋市営習志野霊園内)

習志野俘虜収容所ゆかりの地

ドイツ捕虜オーケストラの碑

ドイツ捕虜オーケストラの碑

習志野俘虜収容所において、ドイツ兵捕虜がオーケストラ活動を行っていたことを記念し、収容所の跡地に建立されました。

- 所在地

千葉県習志野市東習志野4丁目4番地

(東習志野四丁目児童遊園内) - 交通

京成本線実籾駅から徒歩20分

船橋市営習志野霊園

習志野で亡くなったドイツ兵捕虜30名を祀る慰霊碑があり、毎年11月の「ドイツ国民哀悼の日」には、駐日ドイツ武官を迎えて千葉県日独協会主催による慰霊祭が行われます。

- 所在地

船橋市習志野2丁目5番9号 - 交通

JR津田沼駅北口からバス「高津団地」「北習志野駅」行き等で「自衛隊前」下車、徒歩約5分

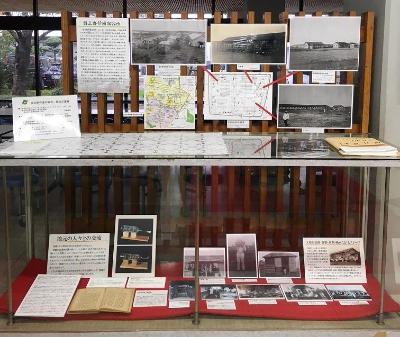

習志野俘虜収容所の常設展示

習志野市総合教育センター1階ロビーで関連資料を展示しています。

習志野俘虜収容所ゆかりの地ドイツ捕虜オーケストラの碑とともにご覧になりませんか?

会場

習志野市総合教育センター 1階ロビー

〒275-0001 習志野市東習志野3丁目4番4号

入場無料

開館日・開館時間

平日 午前8時30分から午後5時まで

総合教育センターへの交通アクセス

京成本線・実籾駅から徒歩15分

- 京成実籾駅北口より商店街をまっすぐ進む。交番が見えてきたら右折。(駅から2番目の信号)

- 習志野市役所社会教育施設東習志野図書館の信号を左折。

- 東習志野こども園、東習志野小学校を右手に見ながら進む。

東習志野小学校と第四中学校の間に習志野市総合教育センターが見えてきます。

関連情報

- ドイツ捕虜関係資料(習志野市指定文化財)

習志野市指定文化財の「エーリッヒ・カウルの日記」「ヨハンネス・ユーバーシャール博士旧蔵写真」「ボトルシップ」について紹介しています。 - 新ならしの散策

平成7年から平成23年にかけて、『広報習志野』で連載していた「新ならしの散策」です。

習志野俘虜収容所に関わる記事も掲載されています。 - 市史刊行物のご案内

習志野市の歴史に関わる刊行物を紹介しています。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは社会教育課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階

電話:047-453-9382 ファックス:047-453-9384

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2025年05月26日