No.97 平成19年3月1日号 縄文2-縄文土器の文様-

新ならしの散策 No.97

縄文2-縄文土器の文様-

前回紹介したように、縄文は土器づくりの時に、粘土が柔らかいうちに縄(撚紐)を押しつけながら転がしてつけたものです。この時に使う撚紐(縄文原体)の撚り方や材質、転がす方向の違いによって、縄文は実に多種多様です。

縄文時代のうち、最も縄文の種類が多いのは関東地方の縄文時代前期の土器でしょう。世界的に見ても、縄文という文様が最も発達した地域・時代であったと考えられます。市内の実籾霊園遺跡ではこの時期の土器がたくさん出土していますので、その一例を紹介しましょう。

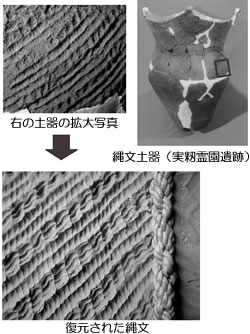

写真上段の土器の胴のあたりには、前回紹介した縄文よりもかなり複雑なパターンの模様が見られます。写真下段にその原体を復元しました。撚りの方向が互いに逆な2本の撚紐を撚り合わせたもので、専門的には直前段合撚と呼ばれる(山内清男『日本先史土器の縄紋』ほか参照)縄文原体です。これを作るには撚り合わせる作業を5回も繰り返さなければなりません。

実際に作ってみますと手先の器用さと熟練が必要なことがよくわかります。縄文人のみごとな手わざを、このようなところからも知ることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは社会教育課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階

電話:047-453-9382 ファックス:047-453-9384

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日