No.96 平成19年2月1日号 縄文1-縄文土器の文様-

新ならしの散策 No.96

縄文1-縄文土器の文様-

縄文土器は縄文時代のやきもので、なべや食器、貯蔵のための器として使われました。習志野市内でも多くの縄文土器が出土しています。縄文土器には様々な形があり、色々な模様(文様)がつけられていて、時代や地域によっても大きく違います。

縄文土器の多くの文様の中で、もっとも特徴的で、名前の由来にもなったのが縄文(縄紋)です。縄文は、どのように文様をつけたのか長い間わかりませんでした。織物や蓆や籠のようなものを押しつけた痕ではないかと考えられたこともあります。

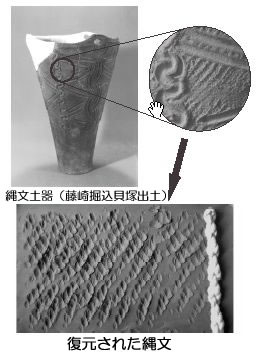

縄文のなぞは故山内清男氏によって昭和6年(1931年)頃に解明されました。縄(撚紐)を土器の表面に転がしながら押しつけたものだったのです。縄文をつけるためのこの縄(撚紐)のことを縄文原体と呼びますが、山内氏は綿密な観察と実験によって、何十種類にも及ぶ縄文原体を復元することに成功しました。(山内 清男『日本先史土器の縄紋』ほか参照)

写真の縄文土器は、市内の藤崎掘込貝塚から出土した土器です。縄(撚紐)を左から右に横方向に転がして縄文をつけ、その上から棒のような道具で直線や曲線を引いて模様を描いています。土器の表面を細かく観察すると、土器を作った人たちの手の動きが活き活きとよみがえってくるかのようです。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは社会教育課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階

電話:047-453-9382 ファックス:047-453-9384

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日