下総三山の七年祭り(千葉県指定無形民俗文化財)

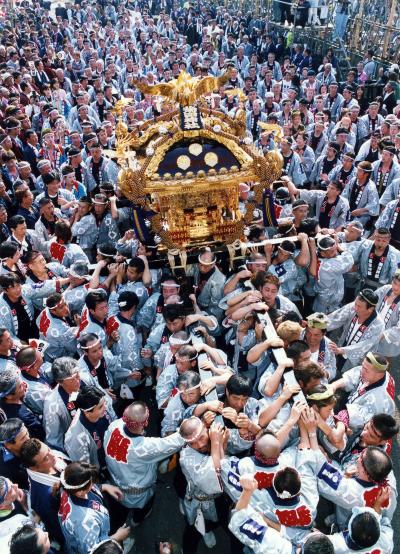

神揃場での菊田神社神輿(平成15年)

下総三山(しもうさみやま)の 七年祭(しちねんまつ)りとは

下総三山の七年祭りは、現在の船橋市・習志野市・八千代市・千葉市にまたがる9つの神社が寄り集まって行う寄合(よりあ)い祭りです。丑(うし)年と未(ひつじ)年に行われ、数えで7年目に当たることから七年祭りと呼ばれています。次の丑年は令和3年(2021年)です。

この祭りは、安産と子育てを祈願する祭りです。参加する各神社には、出産と親族にちなんだ役割があるといわれています。

習志野市内の神社の神輿(みこし)は、菊田神社(津田沼)と大宮大原神社(実籾)が参加します。このほかに、藤崎の人びとが船橋市田喜野井(たきのい)の人びとと共に、二宮神社の神輿の担ぎ手として参加します。

また、大祭の前日に行われる禊(みそぎ)式(神輿を担ぐために身を清める神事)は、従来鷺沼(さぎぬま)で行われてきました。現在は鷺沼の海岸が埋め立てられたため、神事の場が袖ケ浦に変わりましたが、大祭参加者は今も鷺沼の根(ね)神社で接待を受けます。さらに、磯出(いそで)祭(さい)後の神之台(かんのんだい)神事は津田沼で行われます。このように、七年祭りは習志野市内の多くの人びとが、さまざまな形で関わっている祭りです。

| 神社 | 所在地 | 祭りでの役割 |

|---|---|---|

| 二宮神社 | 船橋市三山 | 父・夫 |

| 菊田神社 | 習志野市津田沼 | 伯父 |

| 八王子神社 | 船橋市古和釜 | 末息子 |

| 高津比(口遍に羊)神社 | 八千代市高津 | 姫君 |

| 時平神社 | 八千代市大和田・萱田町 | 長男 |

| 大宮大原神社 | 習志野市実籾 | 叔母 |

| 三代王神社 | 千葉市花見川区武石 | 産婆 |

| 子安神社 | 千葉市花見川区畑町 | 母・妻 |

| 子守神社 | 千葉市花見川区幕張 | 子守 |

(注意)株式会社TEM研究所編(2013)『七年祭り〔氏子版〕』七年祭り保存會を参照。

由来

七年祭りは古くから、安産と子育てを祈願する祭りとして広く知られています。その起源については、いくつかの伝承があります。

1つは、千葉氏の一族である馬加康胤(まくわりやすたね)の奥方の出産にまつわる話です。15世紀後半、馬加(まくわり)(現在の千葉市幕張)を本拠とした康胤の奥方は、臨月を過ぎても出産の気配がありませんでした。そこで、心配した康胤は二宮神社などの神職に祈祷を命じ、浜辺で祭事を行ったところ、無事に男子を出産しました。以後、康胤は安産御礼の祭りを行うようになったと伝えられています。

ほかにも、藤原時平(ときひら)の子孫である藤原師経(もろつね)の伝説が知られています。都を追われて東国に来た師経が、海路暴風に遭(あ)い、久々田(くぐた)(現在の習志野市津田沼)に流れ着きました。見失った姉の船に合図の烽火(のろし)を挙げたのが神之台で、その後師経は二宮神社を深く信仰したとも、二宮神社に祀られたともいいます。

祭りが現在のような形になったのがいつ頃なのかはよくわかっていませんが、7年毎の丑年と未年に行われるようになったのは、享保(きょうほう)12年(1727年)ともいわれています。江戸時代後期を通じて形が整えられ、規模も大きくなっていったようです。

概要

下総三山の七年祭りは、大きく9月に開催される小祭(しょうさい)(湯立祭(ゆたてさい)と11月に開催される大祭(たいさい)に区分されます。さらに、「大祭」は昼間に行われる安産御礼(おんれい)大祭と夜半に行われる磯出祭(いそでさい)に区分されます。大祭の後には、各神社の地元で花流(はななが)しが行われます。

- 小祭

- 湯立祭:大祭の期日をうらなう祭りで、二宮神社のみで行われる。

- 大祭

- 安産御礼大祭:昼間に行われる。

- 磯出祭:安産祈願の神事。安産御礼大祭の後、夜半に行われる。

小祭(しょうさい)(湯立祭(ゆたてさい))

小祭(湯立祭)は9月中旬頃に二宮神社のみで開催されます。船橋市三山(みやま)・田喜野井、習志野市藤崎の人びとによって二宮神社の神輿が三山地域を渡御(とぎょ)します。

大祭(たいさい)

禊(みそぎ)式

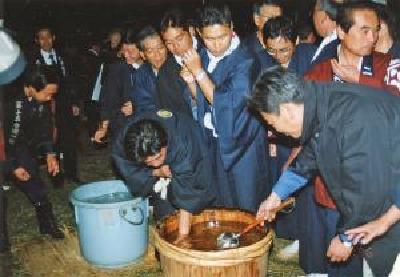

禊式は、大祭の前夜、大祭参加者が身を清める神事です。海水の入った水槽で手を清め、アサリを拾います。現在は習志野市袖ケ浦運動公園で行われますが、埋立て以前は鷺沼海岸で行われていました。

禊式(平成27年)

禊式(平成9年)

安産 御礼(おんれい)大祭

安産御礼大祭は11月中旬頃に開催される昼間の祭礼です。9社の神輿が船橋市三山の神揃場(かみそろいば)に集まり、定められた順序によって二宮神社に向かい、昇殿参拝 (しょうでんさんぱい)します。

二宮神社

二宮神社では神事(お祓(はら)い等)が行われ、それが終わると神輿行列は神社を出発し、神揃場に向かいます。

参加する各神社

二宮神社で神事が始まる頃、各神社でも出発式を行い、神輿を担いで二宮神社のある船橋市三山を目指します。

大宮大原神社を発御した神輿行列(昭和36年か)

神揃場(かみそろいば)

三山に到着した各神社の神輿は、まず神揃場に安置されます。各神社の神輿を据える場所は決まっていて、神輿は「オツカ」と呼ばれる台座に安置されます。神揃場に集う神輿は、二宮神社を含め9社(基)です。この場所では、献幣(けんぺい)の儀(献幣使 (けんぺいし)が9基の神輿それぞれの前で祝詞(のりと)を奏上(そうじょう)する儀式)が行われます。

神揃場に向かう二宮神社神輿(平成27年)

神揃場の大宮大原神社神輿(手前)、菊田神社神輿(奥)

七曲り

神揃場を出発した神輿行列は、「七曲り」と呼ばれる旧道を通って二宮神社へ向かいます。神社に着くまでに、道が7回折れ曲がるため七曲りと呼ばれるようになりました。

二宮神社に向かう菊田神社金棒(神輿の先導役)

七曲りから二宮神社に向かう菊田神社神輿(平成27年)

七曲り沿道の菊田神社囃子連(平成27年)

七曲りから二宮神社に向かう大宮大原神社一行(平成27年)

二宮神社に向かう大宮大原神社神輿(平成27年)

大宮大原神社 実籾囃子連(平成27年)

二宮神社神輿を担ぐ藤若(藤崎の担ぎ手)(昭和36年か)

菊田神社の神輿(昭和36年か)

大宮大原神社の神輿(明治36年か)

昇殿参拝(しょうでんさんぱい)

二宮神社以外の8社の神輿は、決まった順番で二宮神社に昇殿参拝します。昇殿参拝とは、神輿を担いで向拝(ごはい)を上がり、拝殿に神輿を滑り込ませ、氏子と共に神輿がお祓いを受けることです。

参拝後、二宮神社・子安神社・三代王神社・子守神社の4社は、千葉市幕張で磯出祭を行います。磯出祭に参加しない5社の神輿は、それぞれの神社に還御(かんぎょ)します。

二宮神社境内に入る菊田神社神輿(平成27年)

二宮神社境内に入る大宮大原神社神輿(平成27年)

金棒の昇殿(平成9年)

磯出祭(いそでさい)

二宮神社での昇殿参拝の後、二宮神社(父・夫役)・子安神社(母・妻役)・三代王神社(産婆役)・子守神社(子守役)の4社は、千葉市幕張海岸の磯出御旅所で磯出祭を行います。磯出祭は、安産御礼大祭の翌日未明に行われる安産祈願の神事です。

安産御礼大祭が出産祝いの神事であるのに対し、後に行われる磯出祭が安産祈願の神事であるため、「三山の祭は後が先」といわれるようになりました。

磯出御旅所(平成27年)

磯出御旅所(平成9年)

神之台(かんのんだい)神事

磯出祭が終わると、二宮神社の神輿は津田沼の「神之台」に向かいます。神之台は「火の口台」ともいわれます。神之台で神輿は「オツカ」に安置され、神事が行われます。この神事は大祭の終了を知らせるものといわれています。

神之台神事(平成27年)

神之台神事(平成9年)

花流(はななが)し・ 花回(はなまわ)り

花流しは各神社の神輿がそれぞれの地域を回る祭りで、「花回り」「花回し」と呼ぶところもあります。花流しのやり方は各神社によって特徴があります。共通するのは、従来通り古くからあった道を通ることです。

二宮神社の神輿は、神之台での神事の後、二宮神社への還御の途中で花流しとなり、地域を回ります。

菊田神社では、安産御礼大祭の翌日と翌々日の2日間にわたり花流しが行われ、大宮大原神社では、大祭の翌日に行われます。

二宮神社神輿の花流し 藤若から田若への担ぎ手交替(平成27年)

菊田神社神輿の花流し 市役所仮庁舎前(平成27年)

菊田神社神輿の花流し 市役所前通り(平成27年)

大宮大原神社の花流し(平成27年)

大宮大原神社の花流し(平成27年)

大宮大原神社神輿の花流しか(昭和40~50年代)

種別

無形民俗文化財

伝承地

船橋市(二宮神社)・千葉市・八千代市・習志野市

伝承者

七年祭り保存會

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは社会教育課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階

電話:047-453-9382 ファックス:047-453-9384

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日