谷津貝塚出土銭貨(習志野市指定文化財)

谷津貝塚は習志野市の北西部、現在の奏の杜地区周辺に位置し、菊田川低地と海老川低地とに挟まれた台地上に立地します。旧石器時代・古墳時代・奈良時代・平安時代・中世・近世にわたる複合遺跡で、中心は奈良時代・平安時代の大規模集落です。この集落は7世紀末に開発され、9世紀前半に最盛期を迎え、10世紀前半まで継続しました。下総国府(現市川市)と上総国府(現市原市)を結ぶ古代東海道沿いの拠点(きょてん)的集落の一つであり、現在までに竪穴住居跡450軒以上、掘立柱(ほったてばしら)建物跡240棟以上が発見されています。この中には9世紀前半の大型掘立柱建物跡群、墨書土器・打ち欠き土器など大量の供膳具(きょうぜんぐ)土器類が投棄された鍛冶工房が含まれます。

指定資料は、谷津貝塚で出土した古代銭貨(せんか)です。日本では国家による銭貨の鋳造(ちゅうぞう)は7世紀ごろの無文銀銭(むもんぎんせん)、7世紀後半の富本銭(ふほんせん)を経て、8世紀初頭の和同開珎(わどうかいほう(ちん))以降、10世紀中葉の乾元大寳に至るまで行われたと考えられています。このうち和同開珎から乾元大寳までの十二種の銅銭を皇朝銭(こうちょうせん)、皇朝十二銭などと呼ぶこともあります。千葉県内では古代銭貨はこれまでに63遺跡から10種85点の出土が報告されています(平成27年4月調べ)。流通貨幣であるばかりでなく、出土状況などから見て、威信財(いしんざい)(入手・保持することが権威・地位の高さに関わる貴重品)または祭祀に関わる品のような特別なものとして扱われた可能性もあると考えられます。谷津貝塚では5種6点が出土しました。現在のところ、千葉県内で一遺跡から出土した点数としては最も多いです。

これらの資料は、谷津貝塚の集落と律令国家の行政組織との関係、市域における貨幣流通の実態などを考える上で重要な資料です。

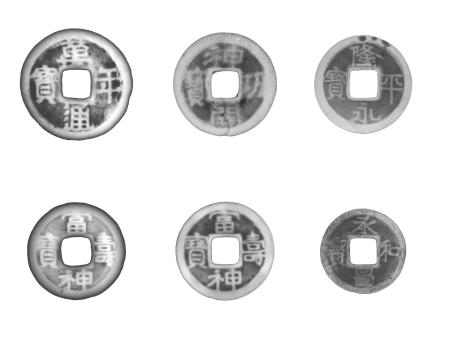

X線写真

- 上段 左から、1. 萬年通寳(760年初鋳) 2. 神功開寶(765年初鋳) 3. 隆平永寶(796年初鋳)

- 下段 左から、4. 富壽神寳(818年初鋳) 5. 富壽神寳(818年初鋳) 6. 承和昌寳(835年初鋳)

名称

谷津貝塚出土銭貨

員数

6点

種別

有形文化財(考古資料)

時代

奈良時代・平安時代

実測図・寸法等

この記事に関するお問い合わせ先

このページは社会教育課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階

電話:047-453-9382 ファックス:047-453-9384

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日