令和5年10月から令和6年3月のならしのNOW

習志野市企業局訪問

市企業局外観

市民カレッジ講義の一環として習志野市企業局(以下市企業局)を訪問する機会がありました。

当市居住歴20年超ながら市企業局について初めて知ったことがいくつかあるので、読者の皆様と共有させていただきます。

市企業局は、水道、ガス、下水道を147人(令和5年4月1日現在)の方々が担当しています。

今回は、水道とガスについて紹介します。

【図1】市企業局の給水区域の図(市ホームページより)

まず、水道事業についてです。市企業局は市域全体ではなくJR総武線(以下JR線)以北の市域と船橋市の一部をカバーしており、JR線以南は千葉県企業局がカバーしています。

この経緯は、1938年にさかのぼります。同年千葉県は、JR線以南に給水を開始しましたが、JR線以北への普及は進みませんでした。そこで当時の津田沼町(習志野市の前身)は1949年に給水を開始しました。当時の給水戸数は568戸だったそうで、令和4年度末現在は約52,000戸まで増えました。市企業局の水道の水源には市内にある深さ200メートル前後の井戸からくみ上げた水が約5割含まれており、江戸川の水と共に使われています。

井戸の地上設備(市企業局提供)

配水池

球形ガスホルダー

次に、ガス事業についてです。ガスの供給はガス会社から行われる地域が多いですが、習志野市では市企業局が行っています。

県内54市町村でガス事業が公営なのは、習志野市を含め6市町です。これは、白鳥初代習志野市長が1953年に欧州で開催の国際自治会議に出席した際、オーストリアでは水道事業を含め、交通・保険・宅地造成など47種の公益事業が公営化されていることを知り、自治振興の方向性を見出したことが契機になったようです。天然ガスは今でも県内の茂原や大多喜地方で産出していますが、当時は東京湾岸地域でも産出しており、習志野市で試掘したところ自噴に成功しました。

これを利用し、1958年から市でガス事業を開始したとのことですが、現在ではこのガス井戸は使われず、外国産と国内(千葉県)産の天然ガスが用いられています。

東習志野供給所(県内天然ガスを受け入れ)

袖ケ浦受入所(外国産天然ガスを受け入れ)

水道管とガス管の同時工事

昨今のエネルギー費も含めた物価高の中、近隣のガス会社と比較して市企業局のガスは割安で市民の懐には優しい存在のようです。この理由は配管費用にあるようで、人口密度の高い当市は配管コストが相対的に安く、また、JR線以北では水道とガスの配管工事が同じ市企業局のもとにあり、同時に工事が可能で工事費が安価となるそうです。

コントロールセンター

また、水道・ガスコントロールセンターを24時間体制で稼働させ安定供給に注力されています。

最後に、水道とガスに関する最近の話題を市企業局の酒井さん、小澤さん、増田さんに伺いました。

「まずはガス管の地震対策についてです。現在、習志野市のガス供給区域におけるガス本支管の耐震化率は93.6%(令和4年度末現在)と全国平均より高め(令和3年度末時点で、全国91.0%に対し習志野市は92.6%)です。古いガス管を、ポリエチレン管という耐震性の高い管に入れ替える工事を進めています。令和14年度末までにガス管の耐震化率を100%にする目標です。

次に水道管の地震対策です。現在、習志野市の給水区域における主要な水道管である基幹管路の耐震適合率は59.9%(令和4年度末現在)です。ガス管と比較して低いですが、現在、災害拠点病院など重要給水施設の管路の耐震化を優先に取り組んでおり、これら施設への管路の耐震適合率を令和11年度までに100%にする目標です。なお、耐震性の高い水道管2種が配管径等により使い分けられています。口径150ミリメートル以下には高密度ポリエチレン管を、口径200ミリメートル以上あるいは基幹配管にはGX型ダクタイル鋳鉄(組織中の黒鉛の形を球状にして強度や延性を改良した鋳鉄)管が使われています。

GX形ダクタイル鋳鉄管は、管をつなぐ継手部分が伸び縮みするよう工夫されていて、地盤変動に追従できるようになっているようです。配管の老朽更新時にはこれらの耐震性のあるものが使われています。

これら地震対策をはじめ、安定供給のための設備投資、特に今後は古い施設の更新が増えていく見込みです。」

貴重な話をたくさん聞くことができました。

【図1】給水区域引用元(市ホームページ)

https://www.city.narashino.lg.jp/kigyoukyoku/about/suido/suidou_sisetu.html

【取材・写真】広報まちかど特派員 江草 弘さん

ニュースポーツフェスティバル 再び!~in winter!~

今回は、7月13日の記事の続き、ニュースポーツフェスティバル冬版の紹介です。

開催は予定通りの2月11日、天候に恵まれた日曜日。袖ケ浦体育館に来ていただいたのは、午前90人ほど、午後75人ほどの親子の皆さん。

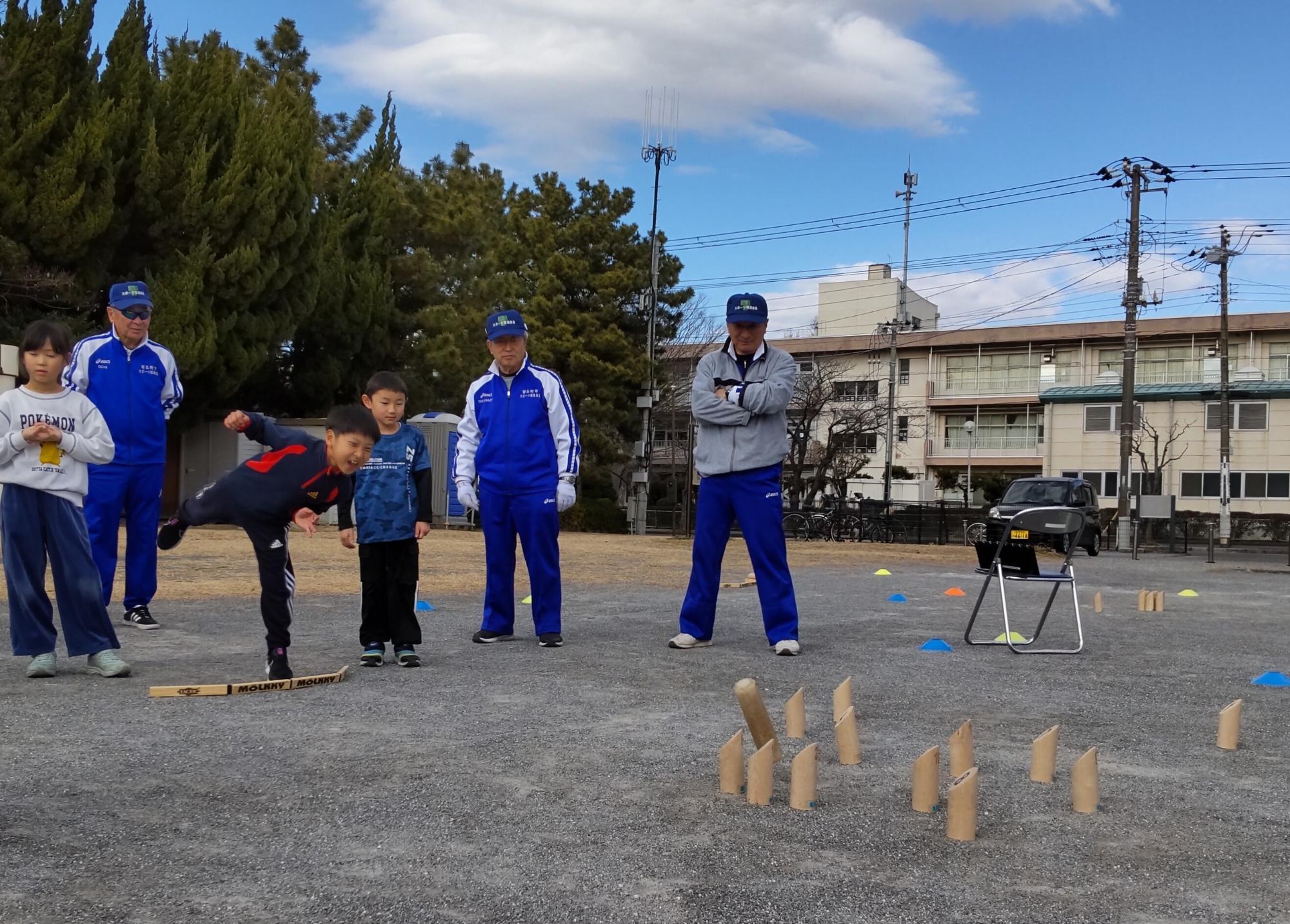

今回の種目は、夏にも盛り上がったドッヂビーとボッチャに加え、ディスゲッターナインと、最近流行りのモルックの4種目。

「ディスゲッターナイン」は、9枚の的抜きで、今回はドッヂビーと同じフライングディスクを使用し、ディスクが投げられない小さいお子さんにはゴムのボールでチャレンジしてもらいました。

「モルック」は2チームで争い、モルックと呼ばれる棒を投げて、倒れたスキットル(木製のピン)の内容によって得点を加算していき、先に50点ピッタリになった方が勝ちというスポーツ。

今回、モルックは屋外での開催で天候が心配されたが、日向はまずまず暖かくスポーツ日和だった。試合に勝つと飛び上がって喜び、負けると悔しがって悶えている子どもたちが微笑ましく応援のしがいがあった。

体育館のほうも底冷えはしたが、子供たちは元気いっぱい。ひととおり体験して景品をゲットした後も「もう1回」「もう1回」と何度も並ぶ姿も見られた。

そして今回特に感じたのは、保護者のみなさんのハッスルぶり。

日頃の運動不足の解消か、ストレス発散か(笑) どの種目でも我が子以上に気合いが入っているお父さんお母さんがいらっしゃって、スタッフも大いに笑わせていただいた。

子どもたちも、日頃見られない両親の姿にびっくりしたかも?

体のためばかりではなく、スポーツのいろいろな効能が感じられた1日になった。

「晩御飯の時の話題ができましたね」と話しかけたら、「そうですねえ」とニコニコされていたお母さん。

また来年度もぜひストレス発散に来てください。

【取材・写真】広報まちかど特派員 柴田 厚子さん

菊田神社 節分祭

2月3日、菊田神社で節分祭が行われました。当日は天気も良く、土曜日ということもあって、多くの子どもたちや地域の方々が参加されました。近年はコロナのこともあり、今回の節分祭は久しぶりの開催となりました。

その様子を写真に収めましたので、紹介させていただきます。

1.節分祭開始前の様子

2.神事での宮司による祝詞

3.囃子連による舞

巫女の舞

大黒さま

獅子舞(1)

獅子舞(2)

鬼追い(1)

鬼追い(2)

3.豆まきの様子(紅白のお餅、豆、ミカン等がまかれました)

囃子連の皆さん(1)

囃子連の皆さん(2)

結びに、今年の節分祭も宮司さんを始め、伝統を繋いでこられた菊田神社お囃子連の皆さま、菊田神社(本郷地区・丸太地区・下宿地区・浜地区)の総代、宮世話人の皆さま、白装束を身に纏った年男の皆さま等、多くの方々のご協力により開催されました。

また、豆まきの特設ステージが紅白の紐を巻いたポールで仕切って神社正面に用意され、より身近な場所から豆や紅白餅がまかれた他、危険防止のために子どもエリアを設けて安全対策を行う等、さまざまな配慮が施されていました。子どもたちも笑顔で豆・紅白餅・ミカン等をもらっていました。

終了後、参加された地域の方々は大変良い笑顔で帰って行かれ、楽しい節分祭になりました。

【取材・写真】広報まちかど特派員 都築博文さん

苦しい戦争の時代を生きて~海老原さださん編~

「戦争の時代を生きて」

海老原(えびはら)さださん(鷺沼在住)

昭和3年生まれ 現在95歳

終戦時17歳

千葉市花見川区幕張出身

「父は勤め人で、私は6人姉妹の長女です。母が行商していたので13歳から一緒に働きました。船橋で仕入れて電車で日暮里に行きました。

当時、行商する人は大勢いました。また、幕張は海が近かったので、すだて(注)やあさり採りが盛んでした。

戦争中は、電球の回りに黒い袋をかけて光が漏れないようにしました。庭に3畳ほどの防空壕を掘り、夜にサイレンが鳴ると、大急ぎで防空壕に逃げこんでいました。空襲警報は何度も鳴っていましたが、幕張に爆弾が落ちなくてよかったです。

父の実家の農家から米や麦をもらい、ジャガイモに少しの米と塩を入れた芋飯をよく食べていました。戦争で勝っていた頃は、駅でちょうちん行列がありました。

叔父が楽隊として戦争に行きましたが、身内から戦死者が出なかったのが幸いです。

8月15日の玉音放送はラジオのある家で聞きました。戦争が終わってからはサイレンが鳴らなくなり、防空壕で寝ずにすんだのでほっとしました。

戦争は絶対にやめてください。」

(注)海中に簀(すだて)を立てておき、干潮時に逃げ遅れた魚を捕らえる漁法

<取材後記>

働き者で去年まで畑でさつま芋を作っていらっしゃいました。お子さんやお孫さんに囲まれて幸せな毎日をおくる海老原さん。何でも食べるよと笑顔。これからもお元気で長生きしてください。取材のご協力ありがとうございました。

【取材・写真】 広報まちかど特派員 橋田 実奈さん

苦しい戦争の時代を生きて~市川𠮷三さん編~

「戦争で思い出すこと」

市川𠮷三(いちかわきちぞう)さん(鷺沼在住)

昭和9年生まれ 現在89歳

終戦時12歳

群馬県甘楽郡南牧村(かんらぐんなんもくむら)出身

「南牧村は山が多く、米を作れない地域です。ネギを売ったり養蚕をしたりし、米を買う暮らしでした。主食は、小麦を練ったほうとうや野菜などを食べていました。大人はトウゴマを植えてひまし油を採ったり、松の実から油を採りました。子どもは草履で山林を駆け回り、蜂の子を食べていました。

戦争で思い出すことはたくさんあります。予科練(注)に入った友達の兄たちが亡くなり、学校の校庭では、戦没者慰霊祭が行われました。召集令状が来た人はみんなで万歳をして見送りました。

学校では、勉強の他に山の木を背負って村まで出す背負(しょ)い出しや農作業、竹槍の練習もしました。竹槍で敵を倒せるはずもないですが、当時はみんなそれが当たり前でした。

夜は電灯の回りに黒い布をかけて灯りが漏れないようにしていたので、部屋は暗かったです。

情報はラジオだけ。父が警防団長で村の上役だったので、家でラジオはいつもつけっぱなし。空襲をラジオで知ると父が半鐘をならしていました。

そして、玉音放送で戦争が終わったことがわかりました。しかし、戦争が終わっても貧しい生活は変わりませんでした。

長男が戦死したために同級生の次男が後を継いだ家が何軒もありました。戦後、精神を病んでしまった同級生も大勢いました。

戦争では個人の自由などなくなり、貧困を生みます。家族の別離を思うと本当に気の毒でならないです。戦争は絶対に駄目です。」

(注) 「海軍飛行予科練習生」およびその制度の略称

<取材後記>

市川さんは、電動自転車で毎日農園に通い畑仕事に汗を流しています。家事をこなし、いつも若々しくにこやかな市川さん。ますますお元気で長生きしてください。取材のご協力ありがとうございました。

【取材・写真】 広報まちかど特派員 橋田 実奈さん

苦しい戦争の時代を生きて~千川トキさん編~

戦後78年を迎え、戦争体験者が少なくなっています。当時、一般の人たちがどんな暮らしをして、どんな気持ちだったのか高齢者の方に聞いてみたいと思いました。

今、聞いておかないと知らないままになってしまう。戦争の時代を知る声を伝えたい、そんな気持ちで取材しました。

人に語ることのなかった遠い記憶を思い出しての話です。祖父母から話を聞いているような気持ちで読んで頂ければ幸いです。

千川トキさん、市川𠮷三さん、海老原さださんのお話を3部に分けてご紹介します。

「戦争から逃れて」

千川トキ(ちかわとき)さん (袖ケ浦在住)

昭和2年生まれ 現在96歳

終戦時18歳

東京都中央区明石町出身

「父が早くに亡くなったので、12歳上の姉夫婦と同居してパン屋の仕事を手伝いながら、母の看病と洋裁学校に通っていました。昭和19年頃からは戦争が激しくなり、学校に行くことができなくなってしまい残念でした。

15歳上の兄は戦死。増上寺に義姉と遺骨を受け取りに行きましたが、骨壺に骨はなかったです。母はとても悲しんでいました。

空襲が激しくなると杉並区に引っ越しました。庭に家族が入るだけの防空壕を近所の人と一緒に掘って、サイレンが鳴る度に入りました。1日に何度も鳴るので寝る時もモンペと靴をはいたままでしたが、とても安心して寝ていられませんでした。

食べ物は配給です。大豆の配給が多かったです。「欲しがりません、勝つまでは」と言われていたので質素が当たり前。母や姉は、駅のそばにテントを張った店の闇市で、石けんや油など、生活に要るものを買っていました。反物を持って農家に行き、物々交換もしました。終戦の少し前には、銀座辺りの店は物資がなく、みんな閉店してひっそりしていました。

空襲があるので、あちこち何回も引っ越しました。戦争中は、苦しい生活でした。戦争は家族も壊していきとても辛かったです。戦争が終わってホッとしました。戦争は絶対にしてはいけません。」

<取材後記>

今も大変にお元気で、リュックを背負い一人で買い物に行き、料理もされます。小さなお身体ですが、病気知らず。お肉が大好きとか。いつまでもお元気で長生きしてください。取材のご協力ありがとうございました。

【取材・写真】 広報まちかど特派員 橋田 実奈さん

第56回習志野市農業祭に参加して

11月11日、12日の2日間にわたって習志野市役所の駐車場で、「つくる喜び 食べる幸せ ならしの野菜」をテーマに農業祭が行われ、私も農業委員として参加してきました。

1日目は天気にも恵まれ、多くの市民の方にご来場をいただきました。特に50袋用意した「野菜の福袋」は大人気。開始1時間前の9時には長蛇の列ができ、当選50に対して250人以上の方が並ばれていました。2日目は小雨だったにも関わらず、100人以上の方に並んでいただきました。

また、青壮年部が毎年行っている11種類以上の野菜を使って作る「宝船」や、各農家が持ち寄った大根、ネギ、ブロッコリー等の「新鮮野菜」、焼き芋、焼きそば、フランクフルト等の販売、また、スーパーボールすくいやおもちゃの抽選等、興味を引くテントがいくつもありました。農業祭に参加された多くの方は、大きな袋に野菜をいっぱい入れて、重そうにして持ち帰っていました。

私は焼き芋担当をしていましたが、用意していたサツマイモは寒さもあってか無事完売。購入してくださった皆さん、ありがとうございました。

大人気の野菜の福袋

子どもたちに人気のスーパーボールすくい

圧巻!野菜の宝船

長蛇の列の野菜の直販売

大盛況の野菜の直販売

各ブースのようす

焼き芋の試食をどうぞ!

農業委員・集合写真

大盛況の焼き芋テント

種類豊富な野菜の直売テント

【取材・写真】広報まちかど特派員 都築 博文さん

「平和への願い 被爆者の声を次の世代へ」 被爆体験朗読者 齋藤路子さん

齋藤 路子さん

齋藤路子さん(73才)は、2019年から習志野市の被爆体験朗読者として活動しています。被爆体験朗読者とは、平和教育のためにおもに小中学校で朗読を行う活動で、現在4名が登録しています。

齋藤さんは被爆2世で、その活動の原点は、母の小田トシ子さんの生涯にあります。トシ子さんは18才の時、原子爆弾の落とされた長崎にいました。仕事中で建物にいたためケガは免れましたが、翌日から知人の家族を探すために爆心地付近をさまよい、一週間くらい下痢状態になりました。戦後も体調が悪く、入退院を繰り返しましたが、移住先の川崎で原爆被爆者の会「折鶴の会」に入会して被爆者救援活動に取り組み、国会前の抗議活動にも参加しました。その後、肝臓ガンのため72才で亡くなっています。

家族はトシ子さんが被爆者の会で活動していることを知っていましたが、トシ子さんは娘たちの将来を思う親心から、被爆体験を語ることは一度もありませんでした。

トシ子さんの遺品に、彼女の原爆体験記がありました。

齋藤さんは、生前のトシ子さんから1980年代に、「体験記に挿し絵を描いてほしい」と言われたことがありましたが、齋藤さんは子育てに追われていたため、深く考えることなく断りました。今でもその決断を後悔しています。

体験記には、被爆後の様子と「子孫のため、現在の平和を死に物狂いで守り抜きたい」という思いが綴られていました。

齋藤さんは、体験記を何度も読み返し、原爆の悲惨さを痛感しました。体験記はその後の齋藤さんの人生の道しるべとなり、平和教育に取り組むきっかけとなりました。

2018年、市の被爆体験朗読者養成講座で8回の講義を受け朗読者になりました。

小中学校での被爆体験朗読会では、児童生徒が真剣に話を聞いてくれることが齋藤さんの励みとなっています。

さらに、今年8月には、習志野市の平和市民代表団の団長として、長崎を訪問しました。直接被爆体験者の話を聞く機会を持ち、今後も原爆の悲惨さを伝えていくべきだという使命を再確認しました。齋藤さんは若い人にも、戦争展示などを通じて原爆の悲惨さを知ってもらいたいと切望しています。

齋藤さんは語ります。「核に一度被爆すると、子や孫の世代までその影響が続きます。戦争はまだ終わっていません。母の体験記を道しるべにずっとこの活動を続けていきます」

齋藤さんの強い使命感と被爆者の声を伝えていきたいという意志を感じます。

彼女の活動は平和への大きな貢献であり、被爆体験の記録を未来の世代に伝えるという重要な役割を果たしていると思いました。

(長崎市にて:協働政策課提供)

【取材・写真】広報まちかど特派員 橋田 実奈さん

ワイがや通りハロウィンパレード

10月31日のハロウィン当日の夜、京成津田沼駅南口から伸びるワイがや通りで「ワイがや通りハロウィンパレード」が行われました。

仮装した子どもたちが「トリックオアトリート(お菓子くれなきゃいたずらするぞ!)」と言いながらお店の人からお菓子をもらい、通りを練り歩きます。この取り組みは、今回で15年目を迎えました。開催理由は、この「ワイがや通り」の活性化と、子どもたちへの思い出作りを通して子どもたちの記憶に残し、大人になったときにボランティアとして参加してほしいという想いから行っているそうです。

今回の参加者は、子どもが約100人、保護者が約50人、そして、町会等の役員も含め、約40人のボランティアスタッフがサポートしていました。

子どもたちは、商店街の各店で合い言葉「トリックオアトリート」と言いながら、17カ所のお店でお菓子を嬉しそうにもらっていました。以下は、その様子の写真と参加者の感想です。

仮装もバッチリ!

お菓子がもらえるかドキドキ

夜道を練り歩く子どもたち

トリックオアトリート!

お菓子をたくさんもらったよ

お菓子を配るお店の方たち

保護者の感想】

・初めての参加でしたが、普段だと夕方からぐずついている子どもが、とても喜んで楽しんでいました。

・持ち帰れるか心配になるほどお菓子をもらえる場所が増えた。

・子どもが楽しんでいる姿が見られてとてもよかった。是非来年も参加させたいです。

【商店街からの感想】

・子どもからたくさんのエネルギーがもらえた。

・この通りに多くの子どもが通ってとてもよかった。子どもの笑顔がとても可愛かった。

・子どもたちの仮装がとても張り切っていてよかった。

【取材・写真】広報まちかど特派員 都築 博文さん

習志野七福神巡り

まちかど特派員のゆうポンです。習志野市内にある7つの寺院を巡り、祀られている七福神をお参りすると「七難即滅、七福即生」のご利益があると言われています。

毎月7日と、正月は元日から3日までに巡礼すると色紙にスタンプを押すことができるイベントが催されているとのこと。

スタンプは実際に押せるほか、設置された二次元コードを読み込んでダウンロードすることもできるそうで、10月はたまたま7日が土曜日だったということもあり、子どもたちと巡礼してきました。

1.西光寺の毘沙門天さま

谷津一丁目にある西光寺。毘沙門天さまは武将の姿をした神様で、人々を正道に導き、知と勇気を授けてくれるそうです。

スタンプ台と二次元コードがあり、スタンプをダウンロードすることができました。近くの駐車場に停めて徒歩3分程度で到着しました。

2.東福寺の恵比寿さま

谷津二丁目にある東福寺。恵比寿さまは釣り竿と鯛を持つ姿の、交通安全・商売繁盛の神様だそうです。

スタンプ台がありましたが二次元コードは見つけることができませんでした。大きな駐車場がありました。

3.東漸寺の福禄寿さま

津田沼四丁目にある東漸寺。福禄寿さまは南極の星の化身で齢(よわい)1000歳、長い頭とあごひげ、にこやかな表情の長寿の神様だそうです。

スタンプ台と二次元コードがあり、スタンプをダウンロードすることができました。駐車場もありました。

4.慈眼寺の大黒天さま

鷺沼三丁目にある慈眼寺。大黒天さまは手に持った打ち出の小づちによって福運をもたらす神様。五穀豊穣、災難消滅などのご利益があるそうです。

スタンプ台と二次元コードがあり、スタンプをダウンロードすることができました。これまでのお寺では気付かなかったのですが、スタンプの台紙も置いてありました。駐車場もありました。

5.正福寺の布袋尊さま

藤崎二丁目にある正福寺。布袋尊さまは実在した禅僧がモデルといわれており、千客万来、家内安全、子宝などの守り神だそうです。

スタンプ台と台紙、二次元コードがあり、スタンプをダウンロードすることができました。駐車場もあり、七福神が揃った石像もありました。

6.薬師寺の弁財天さま

大久保一丁目にある薬師寺。弁財天さまは七福神の中で唯一の女性で、音楽芸能、流ちょうな弁舌才知の神様だそうです。

スタンプ台と台紙がありましたが、二次元コードは見つけることができませんでした。

駐車場もありましたが、薬師寺の前の道路は時間によって交通規制がかかる道路ですので車で行く場合はご注意ください。

7.無量寺の寿老人さま

実籾二丁目にある無量寺。寿老人さまは寿命をつかさどり、無病息災を守護する老人星の化身とされている神様だそうです。

スタンプ台と台紙、二次元コードがあり、スタンプをダウンロードすることができました。駐車場もありました。

普段は行ったことのないエリアにも足を運ぶことができて、ご利益もあってとてもよい一日になりました。

皆様もぜひ習志野七福神巡りをしてみてください。

【取材・写真】広報まちかど特派員 ゆうポン

谷津干潟淡水池草刈りボランティア

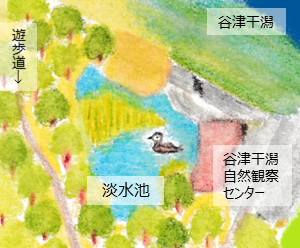

皆さん、谷津干潟に隣接して淡水池があるのをご存じですか?

面積4,000平方メートル、水深60センチメートルで谷津干潟公園の一部として整備された人工の池です。「公園の野鳥のバラエティーを高める」、「水鳥の休憩の場とする」、「陸鳥の誘致をする」ことを目的として整備されました。池にはヨシやヒメガマなどの水辺を好む植物が生えています。

10月14日土曜日に谷津干潟淡水池草刈りボランティア活動が行われました。水辺に高く育ったヨシやヒメガマなどの草原の一部を刈り取る活動です。

なぜ今草刈りをするのかと言えば、北から越冬のため淡水地にやってきたコガモ、オナガガモ、ヒドリガモ、ハシビロガモたちにとって水面の面積が広い方が休憩に好都合なためです。

ボランティア4人、地元企業からの派遣者3人、谷津干潟自然観察センター(以下観察センター)職員3人の計10人が午前9時にセンターの会議室に集まり、自己紹介からはじまりました。

参加者は20~60代、男性8人、女性2人で、草刈りボランティアは初参加の方から10回を超える方まで様々でした。

観察センター職員の伊藤さんから草刈りの目的、作業範囲と要領、危険予知の説明がありました。

想定される危険は、鎌で手を切る、池底の泥に足をとられて転倒する、ハチに刺される等があり、それぞれ対策の説明がありました。

その後、⾧靴とズボンが一体化された胸まで届く胴⾧を着用し、淡水池に向かいます。

現場で再度草刈り範囲の説明を受けた後、草刈り作業に入ります。

草刈り範囲の説明を受ける参加者

泥と格闘しながらの草刈りがはじまりました。

池底は凹凸があり、急に深くなる場所もあるため転倒に注意が必要です。場所によっては、太もも近くまで沈むところもあります。

日頃地上で自由に動けている身にとっては、泥に足をとられ、足を動かそうとしてもタックルされているような不自由な感覚は何とも言えず歯がゆいものでした。

当然草刈りの能率は地上の何分の一と低くなりますが、鎌で草を刈る時のバリッという音は気持ち良いものでした。

カワセミ(谷津干潟自然観察センター提供)

作業中、淡水地で小魚を捕っているカワセミ(英語ではCommon kingfisherと呼ばれ魚を捕るのがうまいと言われています)が金属的な響きの「キキキキ」という鳴き声をさせながら数回近くにやってきました。

他にも、草原や池には様々な虫、魚類、甲殻類を見ることができます。虫はザトウムシの仲間、ハイイロゲンゴロウ、ヤゴの仲間、魚類はドジョウ、甲殻類はクロベンケイガニなどがいます。小さな池でも多様な生物の棲み処となる、自然の不思議さに驚かされます。

ザトウムシの仲間

千葉県の準絶滅危惧種クロベンケイガニ

そうして自然を感じながら、40分程の草刈り・刈草の運搬と、15分程の休憩のセットを3回繰り返して目標の草刈りが無事終了しました。

草刈りを終えた参加者

戻ってきたカモたち

草刈りが終わると、どこかに避難し様子を見ていたのかカモたちが池に戻ってきました。

草刈り後は、胴⾧をシャワーで洗い、鎌の刃先を研いで本日の作業終了となりました。

胴⾧の泥落とし

鎌研ぎ

今回参加の茜浜にあるアシザワ・ファインテック株式会社さんは、周辺地域の自然を保護するのも自らの役割と考えておられ、10年以上前から谷津干潟淡水池の草刈りに数名の社員を業務の一環として派遣し協力されています。今回は新入社員の方から10年目の方まで3人の社員が参加され、10年目の方はさすがの慣れた手つきで手際よく作業されていました。

最後に観察センターの永井副所⾧にお話を伺いました。

「淡水池にはたくさんの陸鳥をはじめカイツブリやサギ類、カモ類などが採食や休憩、子育てのためにやって来ます。カイツブリやカルガモ、オオヨシキリはほぼ毎年、池で子育てをしています。

年によってはバンやセイタカシギが子育てをしたこともあります。池で野鳥が子育てをするということは、それだけ池に豊富な種類の生きものが暮らしていて、安心して子育てができる環境が整っている証拠だと思います。この貴重な環境を守るための草刈りですが、観察センターのスタッフだけでは手が足りず、職場体験の中学生やインターンの大学生、企業のCSR活動、ボランティアの皆さまに、年間約30回延べ200人以上の方々に手伝っていただいております。

生きものが豊かで、それを観察して楽しめる。人と生きものが共生できる環境をこれからも試行錯誤しながらつくっていきますので、皆さんのお手伝いをお待ちしております。」

【取材・写真】広報まちかど特派員 江草 弘さん

備えあれば憂いなし〜屋敷連合町会フォーレ朝丸自治会炊き出し訓練〜

9月24日(日曜日)に屋敷三丁目公園でフォーレ朝丸自治会炊き出し訓練が5年ぶりに開催されました。

当日は、当自治会の会員でもある宮本市長、佐々木議長にもご参加いただき、盛大に開催されました。

屋敷三丁目公園には災害発生時に活躍する「二つの仕掛け」があります。

「一つ目」はかまど椅子です。

普段は公園でひと休みする際に腰掛ける椅子ですが、災害発生時は火をくべることができるかまどに大変身。災害時はこのかまどを活用して地域の方に温かい食事を届けることができます。

普段は何の変哲もない椅子が

かまどに大変身

「二つ目」はマンホールトイレです。

少し大きなベンチにしか見えませんが

蓋を開けるとマンホールトイレの部品が!

公園内にあるマンホールは下水道とつながっており、災害時はマンホールの上に簡易な便座やパネルを設置。トイレとして使用することができます。

ちなみにこのマンホールトイレ、習志野市内の公園では屋敷三丁目公園と谷津奏の杜公園にしかないそうです。

どこにでもあるマンホールですが

マンホールトイレに早変わり

フォーレ朝丸自治会池田会長にインタビュー

池田会長

特派員:実に5年ぶりの開催となりましたが、開催にあたりご苦労とかはありましたか?

池田会長:やはり準備は手探りでした。5年前の資料を参考に準備を進めたのですが、当会は5年前より会員が増えており、予算の配分やイベントの内容は今できる最大限を考えて実施しました。

特派員:私もこの地区の住民で普段この公園を利用していますが、この公園がかまどやマンホールトイレを備えていることを知らない方もたくさんいると思います。それを知ることができただけでも大変価値のあるイベントだったと思います。

池田会長:そうですね。私もこのイベントを実施するに際してかまど椅子やマンホールトイレを開けてみたのですが、意外と立派な機能を備えているのだなと思いました。ただ、かまどにくべる薪がさほど備蓄されていないことや、汁物を提供するために必要な寸胴鍋を備えていないことなど、いろいろと気が付いたこともありました。この経験を活かし、必要な備えを進めていけたらと考えています。

ちびっこ消防団出動!宮本団長と佐々木副団長と敬礼。決まっているねぇ

特派員:最後に今後の自治会運営にかける意気込みをお願いします。

池田会長:当会は古くから住んでいる住民と新たにできたフォーレ地区の住民で構成されています。古くから住んでいる年配の方と新たに入居された若い世代の方が世代を超えて融合し、お互いに支えあいながら共存していけるきっかけを自治会が作ることができたらいいなと考えています。

【取材・写真】広報まちかど特派員 平田省一郎さん

谷津秋まつり開催

9月30日に、谷津西部連合町会主催、谷津サンプラザ商店会協力のもと4年振りとなる「谷津秋まつり」が谷津駅北口サンプラザ広場で開催されました。

氏神である丹生(にう)神社の金子宮司による祭りの安全と住民の幸せを祈る神事の後、藤原西部連合町会⾧、各町会⾧、市⾧、サンプラザ商店会理事⾧他が玉串奉てんを行い、神輿山車のお祓いの後、子どもたちによる曳き太鼓山車の町内巡行から祭りが始まりました。

会場には、地元住民や関係者ら8演者による歌や踊りなどを披露する特設舞台、かき氷、焼きそば、ソーセージなどの屋台、輪投げ、射的、ボックスくじなどのゲームコーナーが設けられました。

特設舞台では谷津小2年生130名が2グループに分かれてダンスと合唱を元気よく披露し、保護者をはじめ多くの人が集まり、最前列は写真・ビデオ撮影者でいっぱいになりました。

出演した児童は、「たくさんの人がいて、緊張したけど、上手にできた」、「とても楽しかった」、「みんなに見てもらえて嬉しかった」と、満足そうな表情でした。

続いて、第一くるみ幼稚園年⾧さん71名の鼓笛隊による演奏が行われました。この日のために6月から夏の暑さにも負けず練習を重ねたようで、緊張した面持ちながらしっかりと演奏していました。

あいにく途中で雨が降り、舞台は中断しましたが、しばらくすると一転太陽が顔を出し、再開されました。

そして、子どもたちが舞台前を陣取り大盛況だった地元在住で祭りの常連の陳玄斎さんによる手品の後は、同じく常連の友扇会による日本舞踊の7つの踊りが披露され、盛大な拍手が沸き起こりました。

続いて、地元の谷津お囃子・太鼓連によるユーモラスな面を被ったバカ面踊りと和太鼓を使った組太鼓が披露され、会場は大盛り上がりでした。お囃子連は昭和60年に、太鼓連は昭和55年に結成され、多くのイベントに参加しています。お囃子連、太鼓連とも新規参加者はウエルカムだそうです。

次は習志野一中 OB・OG7人のムジカ・ロッフェルの演奏です。秋まつりには今回で10回目の出演だそうで、今回はクラッシックに加えジャズやポップスにも挑戦され、勢いのある曲で元気をもらえました。

あやぐ会による沖縄三線(さんしん)では、宮古島のことばで織物のように美しい唄・ことばを指す「あやぐ」という言葉通りの演奏が披露されました。沖縄の美しい風景が浮かび、まるで旅行に行った気分でした。

最後を飾ったのは、地元歌手の岩崎よしみさんによる歌謡ショーです。熱心なファンが舞台前に座り、惜しみない拍手を送りました。

秋まつりの舞台は、地元の住人と関係者によるバラエティーに富んだ演目の熱演により大いに盛り上がりました。音楽に着目すると、今回の祭りは「音楽のまち ならしの」の縮図と言えるかもしれません。

各屋台では子どもでも安心して買える100円や200円という値段で食べ物が提供され大人気で、お店の人が皆さん気さくで楽しめたという声もありました。今年の異常な夏の天候の影響か、この時季にかき氷に列ができ飛ぶように売れていたのが印象的でした。定番の焼そばも大人気で早々に売り切れていました。

また、射的やコリント、スーパーボールなどの手作りゲームコーナーでは子どもたちが大喜びで遊んでいました。

祭りを盛り上げるためにため設置された縦1.8m・横5.4mの大きな絵灯篭は内側から照らされ、絵が浮き上がって見えて神秘的でした。高田明彦さんにより描かれた「人形使い」と「魚藍観世音菩薩」と題された2つの絵は、前者は優雅、後者は勢いのある対照的なものでした。見た人からは、「渋いが華やか」や「迫力があり素敵」などの声がありました。

祭り全体について来場者の感想を聞いたところ、「多くの人で賑わっており楽しい雰囲気だった」、「町内の活気を感じた」、「夏の終わりの良い思い出になった」、「手作りで温かみのある素敵な祭りだ」、「テントと椅子で雨と太陽をしのげて良かった」、「主催者の準備・進行に頭が下がる」などがありました。

谷津秋まつりの起源は昭和40年代に遡り、当時を知る佐々木秀夫さんによると、「谷津駅北側は住人が少なく畑が広がっており、地元を盛り上げるため祭りを始めたものが引き継がれている」とのこと。永年にわたり積み上げられた谷津の祭りは一旦コロナ渦で途絶えたものの、今回見事に蘇りました。これからも皆で楽しみ、地域を盛り上げ、絆を一層強くすることに役立っていくことでしょう。

【取材・写真】広報まちかど特派員 江草 弘さん

菊田川暗渠道を知っていますか?

藤崎3丁目あたりから青葉幼稚園に至る、菊田川暗渠注1(あんきょ)の歩道を歩いたことがありますか?

特に夏場は両側が草ぼうぼうになりやすく、蚊もいるのですが、年に数回数日かけて草刈りが行われ、気持ちよく歩けるようになります。

日頃は五中の生徒や藤崎小の児童も通る道で、朝夕は犬の散歩によく使われています。

北東から南西にほぼ直線に延びていて、途中何カ所か車道と交わるところがありますが、車止めが設置されています。そのため、自転車が通ることはあっても、車止めから飛び出さなければあまり危険は感じません。

さらに、街灯があることと、両側がマンションや戸建住宅なので、夜間もそれほど暗くはありません。

20年くらい前までは、暗渠が繋がっておらず、明渠注2(めいきょ)になっていた部分もありました。

もっと昔の姿はわかりませんが、ずっと辿ると船橋市の田喜野井を通り、二宮神社の水源地に行き着くようです。

散歩すると戸建住宅脇に植木鉢が並べられ、季節の花が見られるところもあります。

大通りと交わる所にシェアサイクルのステーションや、町内会の掲示板があります。日中には、保育所の園庭で元気に遊ぶ園児を見ることもあります。

できれば草刈りだけでなく、もう少しオシャレな遊歩道に整備してほしいなあと思いながら、日々散歩しています。

地図にもはっきりとは載っていないので、遠くの地区の人は知らない道かもしれませんが、近くにご用の際はぜひ散歩してみてください。

(注1)暗渠(あんきょ):地下に埋設された河川や水路

(注2)明渠(めいきょ):地上にあり、蓋がされていない水路

【取材】広報まちかど特派員 柴田 厚子さん

暑い熱い夏の思い出 ~4年ぶりの開催で屋敷が熱狂の渦に屋敷ふれあい納涼大会~

8月19日、20日に屋敷連合町会主催「屋敷ふれあい納涼大会」が実に4年ぶりに開催されました。

会場には4年ぶりの開催を待ちわびた住民が多数訪れ、模擬店、盆踊り、抽選会で大変な盛り上がりでした。

屋敷連合町会の林会長に屋敷ふれあい納涼大会についてインタビューしてみました。

屋敷連合町会 林会長

特派員:久しぶりの開催について感想を教えてください。

林会長:4年ぶりの開催になりましたが、たくさんの方が来てくれてよかったなと思います。昨年は秋にこども祭りという形で開催して1,000人近い方にご参加いただきました。やはりこのようなイベントは開催したほうが良いなと思っているところです。

大盛況の模擬店

特派員:久しぶりの開催でご苦労された点は?

林会長:やはり4年ぶりということで、役員も手順を思い出しながら準備をしていたので、少し苦労しました。

さぁみんな市長に続け~

ステージは最高潮に

特派員:子供たちがたくさん参加してくれていますね。

林会長:そうですね。それは本当にうれしいことです。私としては年配の方を対象としたイベントは大事だし、しっかりやっていきますが、子供のための事業にも力を注ぎたいと考えています。その意味でもたくさんの子供たちの笑顔が見られてよかったと思います。

特派員:これからの屋敷連合町会の運営についてお考えになられていることがありましたら教えてください。

林会長:屋敷は歴史と伝統がある町です。その伝統は守りつつ、新興住宅街で新しい住民の方もたくさんいらしています。昔からこの地域に住んでいる方々と新しくいらした方々が融和し、住民に寄り添ってみんなが気軽に集まれる、そんな町会でありたいと考えています。

【取材・写真】広報まちかど特派員 平田省一郎さん

この記事に関するお問い合わせ先

このページは広報課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階

電話:047-453-9220 ファックス:047-453-9313

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2024年03月29日