住宅用火災警報器を取り付けたあとは【維持管理】

取り付けた住宅用火災警報器(住警器)が、『いざ』というときに確実に作動するよう適正な維持管理をしましょう。

定期的にテスト

お手入れの方法

住警器にホコリなどが付くと火災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら布でふき取ってください。台所に設置しある場合は、油や煙などの汚れが付きますので、中性洗剤を浸して十分に絞った布でふき取ってください。

なお、この時に住警器の内部に水が入らないように注意してください。

定期的に作動テストをしましょう

住警器が正常に作動するか、定期的にテストしましょう。

また、次のときは必ず作動テストをしてください。

- 初めて住警器を取り付けたとき

- 住警器の手入れをしたあと

- 設置場所を移動したとき

- 長い間留守にしたあと

- 故障、電池切れが疑われるとき

テストの方法

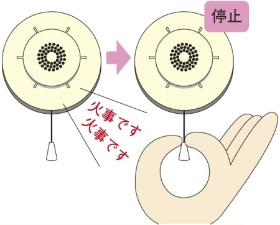

テストボタンを押す、または、ひもを引くなど機種によって方法が異なります。取扱説明書をご確認ください。

警報が鳴ったら

火災のとき

火元を確認し、避難してください。

119番通報や、可能なら消火器などで初期消火を行ってください。

火災ではないとき

タバコの煙、調理中の湯気や煙などを感知して、警報が鳴ることがあります。

音響停止ボタンを押す(ひもがついているタイプの機種は、ひもを引く)か、室内の換気をすると警報音は止まり通常の状態に戻ります。

殺虫剤などを使うときの注意

煙の出る殺虫剤などを使用すると、警報が鳴ることがあります。

事前に住警器を一時取り外すか、ビニールで覆うなどしてください。(殺虫剤などの使用後は、すみやかに元の状態に戻してください)

電池切れのとき

住警器は、電池が切れそうになると、音や光で知らせてくれる機能を持っています。忘れずに電池を交換してください。

なお、電池交換に対応できない機種もありますので、この場合は新しい住警器と交換してください。

- 電池の寿命はメーカー、機種によって異なりますので、取扱説明書をご確認ください。

- 住警器本体も、センサーの劣化により交換が必要になります。10年を目安にしてください。

詳しくは取扱説明書をご確認ください。

その他の注意点

- 住警器の機種により詳細な注意点が違いますので、必ず付属の取扱説明書をご確認ください。

また、取扱説明書は保存しておいてください。 - お手入れやテストを行う際は、転倒や落下などの危険がありますので、安定した足場を確保するなど安全に行ってください。

住宅用火災警報器等に関する情報

- 住宅用火災警報器(煙感知器、熱感知器)

- 住宅用自動火災報知設備

- ガス漏れ火災警報設備

住宅用火災警報器等のお問い合わせ

社団法人 日本火災報知機工業会

電話:03-3831-4318

〒110-0016 東京都台東区台東4-17-1 偕楽ビル内

「住宅用火災警報器の警報が鳴った時の対処方法」は下記リンクをご覧ください。

社団法人 全国消防機器販売業協会

電話:03-5566-0821

〒104-0033 東京都中央区新川1-16-7-204

火災ガス複合型警報器、ガス警報器のお問い合わせ

ガス警報器工業会

電話:03-5157-4777

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル4階

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。

所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階

電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日