習志野市内の自主防災組織の取り組み事例

本一町会自主防災部

組織の概要

- 平成13年に、本一町会自主防災部として結成されました。

- 本大久保1丁目を中心に活動し、会員の全体数は約300世帯の800名です。

- 住民の高齢化や昼間の共働き世帯の増加により、特に平日の昼間の防災力の低下が不安視されていました。

- この問題改善として、「住民皆が命を守り、生き延びるための活動ができること」を基本理念に、公助が届くまでの間、「自分と家族の命を守り、住民同士が助け合う共助の仕組み」の再構築を目指しました。

取り組みの特徴

安否確認風景

- 防災協力員制度

町内の18の通りごと、「向う3軒両隣」の共助活動の核となる住民を、「防災協力員」として募りました。

防災協力員は、「出来る人が、出来るときに、出来ること」をモットーに負担がかかりすぎないようにし、健康な高齢者にも参加を募った結果、

現在80人以上が防災協力員として登録され、活動しています。 - 街頭消火器の設置

住戸バランス等を考えて、該当消火器を34ヵ所に設置し、それを基点に防災協力員が守備範囲を定めています。

大規模災害時には、消火器ボックス内に保管している安否確認票を用いて、安否確認をすることとしています。 - 災害用伝言ダイヤル171の活用

誰しも活用可能なツールであることから、主たる情報伝達手段として活用し、訓練に織り込んでいます。

毎月1日のサービス体験日には、イベントや会議予定などを発信し、普段から活用して有事にもスムーズに使用できるよう工夫しています。

「防災の集い-いも煮会」

- 「防災の集い-いも煮会」

実践的な防災訓練として平成15年以来毎秋開催しており、老若男女問わず町内住民延べ800人が集まっています。

いも煮会の、テント組立・炊出し訓練・誘導訓練など、町全体の複合的な訓練となっています。 - 避難所区域内の連絡会

東日本大震災の経験を踏まえ、避難先となる小学校区域内の自主防災組織に対して、連携の呼びかけを行いました。

これにより、区域内約30の自主防災組織からなる「自主防災組織連絡協議会」が平成24年より発足され、活動しています。

吹上苑町会自主防災会

組織の概要

- 平成12年に、吹上苑町会自主防災部として結成されました。

- 本大久保、屋敷地区を中心に活動し、会員は約50名です。(町会全体では、約160世帯の380名)

- 防災に関する人的、金銭的資源が限定されているなか、「地道」と「継続」をモットーに、住民の防災意識の向上や多くの住民を巻き込んだ啓蒙活動に取り組んでいます。

- 町会組織である「吹上苑町会おたすけ隊」と密に連携し、災害時における要配慮者対策にも重点的に取り組んでいます。

取り組みの特徴

夜間防災防犯パトロール

- 防災対策の促進と要援護者の把握

火災感知器の設置や救急医療キットの配布に積極的に取り組み、町会内の約3割にあたる世帯に対して実施が完了しました。

その他、簡易消火器の設置も各戸に対して促進する等、これらの綿密な訪問が、災害時の要配慮者の把握につながっています。 - 地道な継続活動

夜間防災防犯パトロールおよび環境美化としての資源ゴミの回収を週に1回行っており、これらの活動は設立以降14年間にわたって継続されています。

夜間のパトロールは火災の発生の抑止に、資源ゴミの回収は防災活動の資金源となっています。

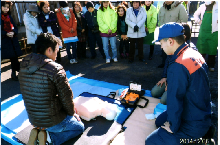

普通救命講習

- 普通救命講習

消防本部と連携し、普通救命講習に重点をおいて取り組み、町会内で約70人が修了しています。 - 防災士会のネットワークの活用

自主防災会内の2名が防災士の資格を取得していることから、自身のノウハウや、防災士会のネットワークによる情報や訓練を、地域に伝え広めることにより、啓蒙活動や意識の向上としています。

(HUG、DIG、ロープワーク、簡易トイレ設営訓練、安否確認訓練など)

地域防災力知事表彰の受賞

千葉県が主催する、地域防災活動に特に貢献した団体を表彰し、より一層の地域防災力の向上を図ることを目的とした「千葉県地域防災力向上知事表彰」の被受賞者としてこれら2組織が選ばれ、平成27年3月19日に受賞しました。

表彰式の様子

表彰状の授与

市長報告の様子

この記事に関するお問い合わせ先

このページは危機管理課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階

電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日