幼児期の食事

1日3回、バランスのよい食事を

幼児期は生活リズムの基礎ができる大事な時期です。食事は時間を決め、朝・昼・夕の1日3回の食事をきちんと食べるようにしましょう。子どもは自分で生活リズムを作ることができません。家族みんなで「早寝・早起き・朝ごはん」を心がけ、大人が子どもと一緒に生活リズムを作っていきましょう。

また、幼児期になるとほとんどの食品が食べられるようになります。主食・主菜・副菜を揃え、バランスのよい食事をとるようにしましょう。

朝食(1歳6か月児)

昼食(1歳6か月児)

夕食(1歳6か月児)

1歳6か月ころの食事リーフレット (PDFファイル: 813.8KB)

朝食(3歳児)

昼食(3歳児)

夕食(3歳児)

3歳ころの食事リーフレット (PDFファイル: 697.3KB)

おやつは大事な「第4の食事」です

おやつは1日3回の食事ではとりきれない栄養素を補う「補食」であって、大人のおやつとは意味も内容も異なります。また、子どもにとっては楽しみなひとときです。心もからだも満足できるおやつを考えてみましょう。

おやつを与える目安は1〜2歳なら1日2回、3歳を過ぎたら1日1回です。

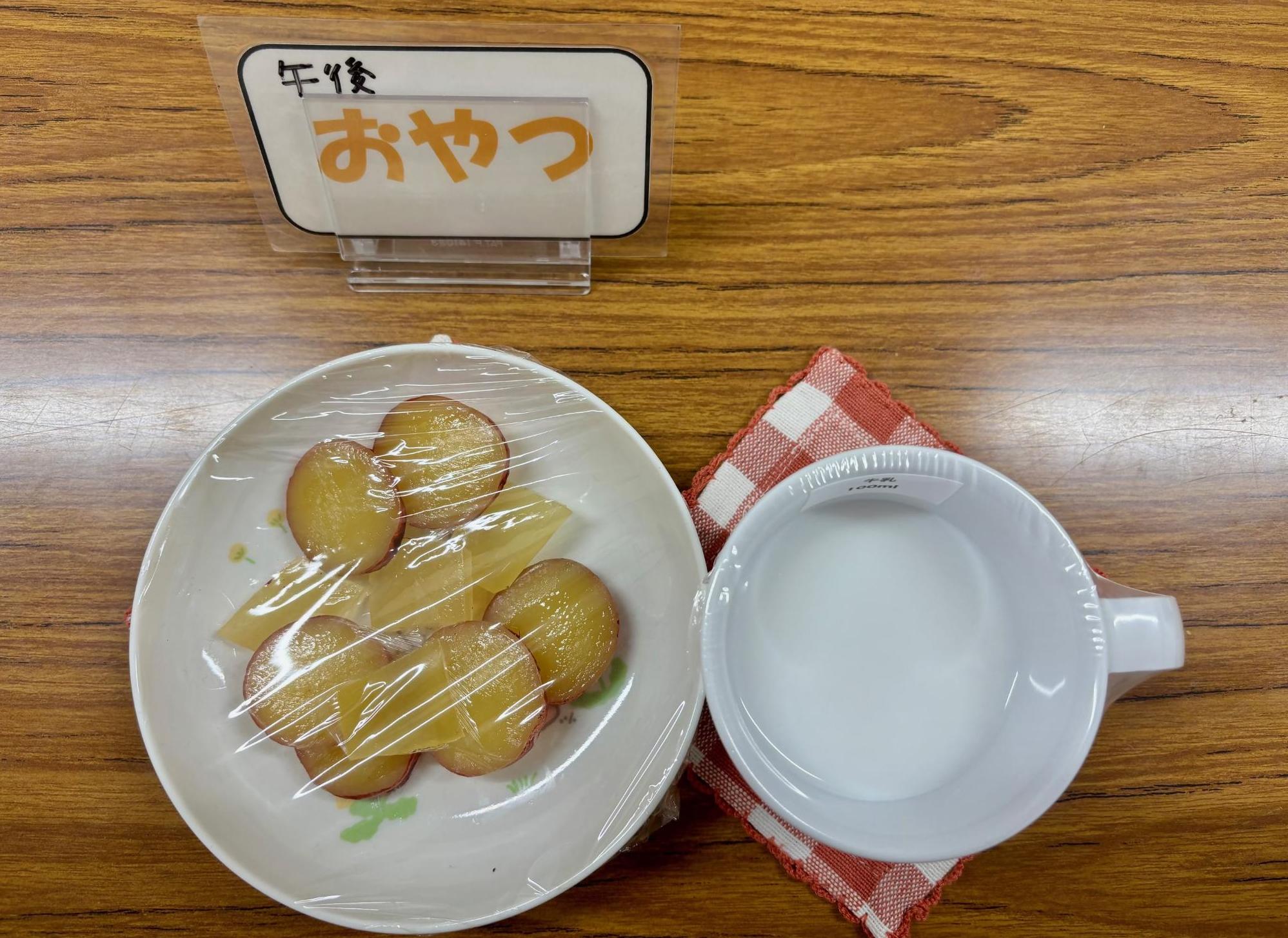

午前中おやつ(1歳6か月児)

午後のおやつ(1歳6か月児)

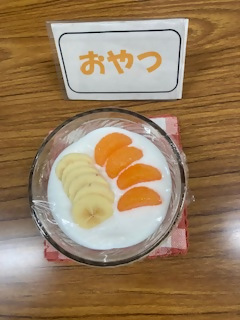

おやつ(3歳児)

子どものおやつについて (PDFファイル: 996.7KB)

食体験を増やしましょう

幼児期になると活動範囲が少しずつ広がり、好奇心も強くなっていきます。食への興味や関心がもてるように、食べる意欲を大切にして、食の体験を広げていきましょう。そして、食体験が豊富になることで味覚の幅もぐっと広がり、食べられるものも自然と増えていきます。

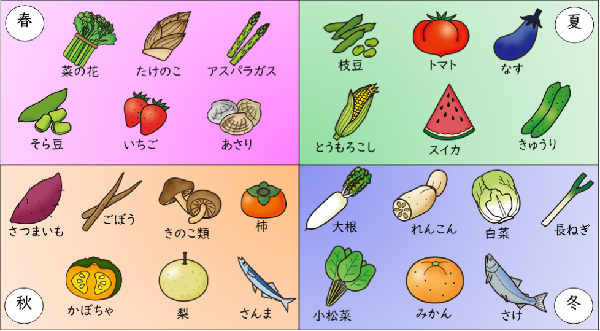

旬の食べもの

子どものころから食べものの旬を知り、旬の恵みを味わうことは、豊かな感性や味覚形成にとても重要なことです。子どもたちも旬のおいしい食べものを食べれば、苦手なものでもおいしさを発見できるかもしれません。毎日の食卓に旬の食べものを取り入れてみましょう。

食べものに触れてみよう

簡単な調理を手伝ったり、栽培や収穫に関わったりするなど、様々な食べものに子ども自身が意欲的に関わる体験を通して、子どもの食べたいものや好きなものは増えていきます。

絵本で食育

子どもは食べものが出てくる絵本が大好きです。

絵本を通して「食べもの・食べること」に興味を持つきっかけを作ってあげましょう。

お子さんが喜びそうな絵本を探してみましょう。

大人の食事もバランスよく

大人の食事の例

大人の食事も、いろいろな食材を取り入れ、主食・主菜・副菜をそろえたバランスのよい内容にすることで、お子さんの食事も整いやすくなります。食事は生きていく上で欠かせないものであり、毎日の食事は健康に大きく影響します。ご家族全体の食事を見直してみましょう!

野菜をとる5つのポイント (PDFファイル: 490.9KB)

子どもの食事についての困りごと

管理栄養士が電話、面接、訪問にて相談をお受けしています

その他、「食生活なんでも相談」(予約制)も行っておりますのでご利用ください。

- 【受付窓口】

健康支援課 【電話:047-453-2967】 - 【受付時間】

祝日を除く 月曜日から金曜日

(ただし、年末年始12月29日から1月3日除く)

午前8時30分から午後5時

健康相談時によくある質問をまとめたリーフレットを作成しました

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課(母子保健係)が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階

電話:047-453-2967

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2025年09月01日