聴覚に障がいのある方への配慮やコミュニケーション方法

習志野市では通称「習志野市心が通うまちづくり条例」を制定し、様々な障がいをお持ちの方の情報保障とコミュニケーションの保障を行っています。

この取り組みの1つとして、聴覚に障がいのある方への配慮や情報保障のためのコミュニケーション方法を紹介します。

聴覚に障がいのある方について

耳が聞こえない障がいは、外見からはわかりません。また、聞こえ方は以下のように人によって様々です。

- 補聴器をつければ少し会話のわかる方

- 補聴器をつけていても音が分かるだけで言葉としては認識できない方

- 全く聞こえない方

補聴器とは

補聴器とは、聞こえを補う器具です。

補聴器のマイクから入ってきた音を、その人の聞こえ方にあわせ、聞きやすい音にしてイヤホンから出力し、聞こえを補助します。

耳が聞こえなくて困ること

- 問い合わせ先が電話番号のみだと通話ができないため困る

- 緊急時や災害時に放送などの案内が聞こえず、状況がつかめない

- 番号表示のない窓口では、自分が呼ばれたことに気が付かず、後回しにされてしまう

- 後ろから声をかけられても、気づけないため無視されたと思われてしまう

などの困っていることがあります。

聴覚に障がいのある方と接するときに配慮してほしいこと

- 呼びかける時は、体の正面に回って視界に入る

- 視線を合わせて、口元が見えるようにして、ゆっくり、はっきり話す

※表情や口元がみえるように、暗いところ、逆光は避ける - 紙に書く、図で表す、スマートフォン等に入力して文字などで見せるなど、見てわかる工夫をする

- 補聴器をつけている場合は、体の正面から普通の大きさで話す

※つけている方の聞こえ方に合わせて調整してあるため、大きな声で話す必要はありません。

聴覚障がい者とのコミュニケーション方法

1.口話

相手の口の動きや形を見て、言葉を読み取ります。

同じ口の動きをする言葉(例:「たまご」と「たばこ」等)は間違えやすいので、注意が必要です。

マスクなどで口元が見えないと、言葉を読み取れないため、口元が見えるようにします。

2.筆談

紙や手のひらに文字を書いて伝えます。スマートフォン等に入力をし、画面を見せて伝える方法もあります。

3.身振り・表情

普段使われている身振りやジェスチャー、表情などでも伝えられます。

4.手話

手話は聴覚に障がいのある方たちのコミュニケーションの中から生まれ、発展してきた言語で、目で見る言葉です。

習志野市では通称「習志野市心が通うまちづくり条例」において、手話を言語と定めています。また、手話通訳士を市職員として配置し、聴覚に障がいのある方の情報保障に努めています。

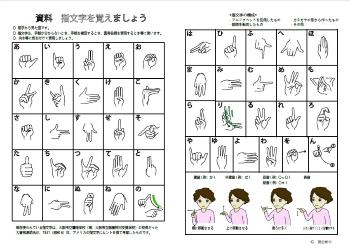

5.指文字

「あ・い・う・え・お」などの五十音を指の形で表現します。

人や物の名前や手話のわからない言葉などを表します。手話を補助する形でも利用します。

指文字の表のダウンロードは上記ファイルから

手話を学ぶ方法について

手話を学ぶには、手話サークルや聴覚障がい者の仲間の集まりに参加する、手話奉仕員養成講座を受講するなどの方法があります。

興味のある方は、習志野市障がい福祉課の聴覚担当(047-453-9206)まで、お気軽にご相談ください。

手話奉仕員養成講座について

習志野市では聴覚障がい者への理解促進のため、手話をより積極的に学びたい方や手話通訳者を目指す方向けに、手話奉仕員養成講座を実施しています。

習志野市で行っている手話奉仕員養成講座は2年コースになっており、令和5年度は前期講座、令和6年度は後期講座というように毎年前期又は後期の講座を実施しています。講義全て(例年千葉聴覚障害者センターにて補講あり)と、実技講座(補講なし)の80%を受講された方を受講修了者としており、後期講座については前期講座の受講修了者のみ受講できます。

現在、令和7年度の前期講座を実施中です。

前期講座の受講生募集については隔年で実施しており、例年4月の広報ならしのや習志野市ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階

電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2025年09月05日