ならしのNOW

「しおかぜホール茜浜」見学のご報告

1.はじめに

11月7日、「習志野市広報まちかど特派員」の施設見学で「しおかぜホール茜浜」を見学してきましたのでご報告します。

コロナ以降、家族葬が主流となり斎場・火葬場等などを訪れる機会は減っていると思います。

「しおかぜホール茜浜」は、2019年(令和元年)10月に事業を開始。しかし、2020年1月に日本で最初のコロナ感染者が確認され、葬儀などは最少人数で行われるようになりました。そのため、「しおかぜホール茜浜」を訪れる機会があった方は、少ないのではないでしょうか。

また、火葬場不足による長期の待ち日数発生、火葬場経営の特定の資本による独占などの問題が起きている地域もあります。

市民のほとんどが、最後はお世話になる「しおかぜホール茜浜」について知ることは、いざというときにあわてないため、また天国・極楽浄土などに旅立つ前に家族に自分の希望を伝えておくために有効なことと思います。その一助となればと思い、見学のご報告をさせていただきます。

施設入場ゲート

施設全景(施設ホームページより)

2.「しおかぜホール茜浜」設立経緯・施設概要

◆ 設立経緯

市では、費用削減等の観点から、船橋市・鎌ケ谷市・八千代市と共に「四市複合事務組合」により斎場事業の運営などを行っています。

「四市複合事務組合」では、馬込斎場の運営を行ってきましたが、超高齢化多死社会の到来により火葬件数が増加することが確実視されていました。これを受けて、2014年(平成26年)第2斎場を茜浜に建設することが決定され、2019年(令和元年)10月より「しおかぜホール茜浜」の事業を開始しました。

◆施設の概要は、

住所 : 習志野市茜浜3-7-6(京葉線新習志野駅から約3キロ)

火葬炉 : 12炉(3基増設スペースを確保している)

告別室 : 5室

収骨室 : 5室

遺体保管室 : 14体収容

式場 : 4室

待合室 : 15室

その他 : 売店・キッズルーム等

海沿いに立地し、すぐそばには、ダイヤモンド富士が見えることで有名な海岸もあります。

3.利用状況・4市の人口動態

| 火葬 | 船橋市 | 習志野市 | 八千代市 | 鎌ヶ谷市 | 住民以外 | 合計 | |

| 馬込斎場 | 4,359 | 180 | 448 | 1,218 | 94 | 6,299 | |

| しおかぜホール茜浜 | 2,635 | 1,668 | 1,951 | 114 | 158 | 6,526 | |

| 合計 | 6,994 | 1,848 | 2,399 | 1,332 | 252 | 12,825 |

※住民とは、本人が市民または申し込み親族が市民

四市複合事務組合「令和6年度 主要な施策の成果に関する説明書」より作成

| 人口動態 | 船橋市 | 習志野市 | 八千代市 | 鎌ヶ谷市 | 合計 | |

| 死亡(含む外国籍) | 6,840 | 1,755 | 2,215 | 1,313 | 12,123 |

千葉県ホームページ「市区町村別自然動態(日本人・外国人)(エクセル:20.2KB)」より作成

上表のように、「馬込斎場・しおかぜホール茜浜」では、2024年度(令和6年度)に年間12,825件もの火葬に対応しています。

集計時期(年度と暦年)が若干ずれますが、4市の人口動態と比較すると、4市のほとんどの火葬ニーズにこの2施設で対応できていることが分かります。本市に限ってみると、ほとんどの方が「しおかぜホール茜浜」を利用してると考えられます。

「しおかぜホール茜浜」では、通常期1日当たり28件の火葬に対応可能で、「いまのところ年間でならすと最大稼働の約80%の稼働率、亡くなってから火葬までの待ち日数は通常期だと平均で4日程度」となっているそうです。見学した11月は火葬件数も落ち着いており混雑はしていない状況でした。

しかし、季節によりその数には変動があり、特に冬場(12-3月)は増える傾向とのことです。このため、「冬場(12-3月)は時間延長により対応数を増やしているが、長くて8日程度の待ち日数となっている」とのことです。

本市では、今後、死亡者数は増えると予測していますが(令和6年度 習志野市人口推計結果より)、「しおかぜホール茜浜」は、3基の火葬炉が増設可能とのことです。

気になる利用料金ですが、火葬料(15歳以上)は市民11,000円、市民以外110,000円です。

4.「しおかぜホール茜浜」の設備利用の概要

では、「しおかぜホール茜浜」の実際の設備などを、利用する時を想定して見ていきます。最近は、家族葬で、告別式のみ(通夜無し)、出席者10人程度の葬儀形式が多いそうです。

1.)「しおかぜホール茜浜」利用申し込み

大きく2つの方法があります。

1.全てを自分で手配する方法。施設では、相談にも乗ってくれるそうです。

2.葬儀社を通じて手配する方法。これは、特に指定業社はなく、どこの葬儀社でも、利用できるそうです。

ほとんどの方は、2つ目の葬儀社を通じた方法で利用されているそうです。

2.)ご遺体の保管(霊安室)

「しおかぜホール茜浜」では、ご遺体保管設備も備えられています。

2024年度(令和6年度)は679件の実績がありました。

また、霊柩自動車の用意もあります。

3.)お通夜・告別式(式場)

「しおかぜホール茜浜」には、4つの式場があります。収容人数は90人2室・60人2室。

2024年度(令和6年度)の式場利用件数は754件。火葬が6,526件なので、単純に計算すると約12%の方が「しおかぜホール茜浜」を告別式・お通夜+火葬で利用、残りの78%の方は別の場所で告別式などを行い(または直葬)火葬のみこの施設を利用されていることが分かります。

もう少し詳しく見ると、式場利用件数(754件)の約79%(595件)が告別式のみの利用でした。

「家族葬で告別式のみ」という形式が主流になっていることが、ここにも表れています。

「しおかぜホール茜浜」では、式場ごとに遺族控室・会葬者控室が隣接して用意されています。

霊安室(施設ホームページより)

第1式場(施設ホームページより)

第1式場控室(施設ホームページより)

5.告別室・火葬炉・収骨室、待合室

火葬のみで「しおかぜホール茜浜」をご利用の方は、ここからのご利用となります。

「しおかぜホール茜浜」は、告別室・火葬炉・収骨室がユニットになっています。つまり、告別室・火葬炉・収骨室が同じ場所に集約され、かつ、独立した空間になっているため、他の葬家を気にせず、落ち着いて、最後のお別れができる構造になっているのです。

入り口も、告別室ごとに設けられているため、霊柩自動車は直接告別室の前まで乗り付けられ、他の葬家と動線が交差することなく告別室に入ることができます。

告別室ごとの入り口

告別室(施設ホームページより)

収骨室(施設ホームページより)

火葬の間の待合室は、告別室すぐ上の2階にあります。このため、エレベーターを使い移動もスムーズです。

待合室は、全部で15室。(3室が20人、12室が40人収容可)。ここでも、仕出し等の業者専用通路が設けられているため、葬家と業者は全く別の通路を使うことができ、動線もスムーズな設計となっています。

火葬が終わると、収骨室にて収骨の後、終了となります。収骨室からすぐに外に出られるため、スムーズに「しおかぜホール茜浜」を後にできます。

待合室

待合室の業者通路

6.環境配慮・災害時対策

しおかぜホール茜浜は、環境・災害にも高いレベルの対策がとられています。

1.)環境対策では、主に以下の対策が取られています。

排ガス対策----最新の炉を設置、毎年の検査でも、厚労省の基準を下回る数値を記録している

騒音・振動対策----基準値を下回る

緑化推進---習志野市の条例基準を上回る、敷地の25%に植樹

見栄え上、煙突は低くしている、それでも炉が最新なので問題は発生していない。

結果、これまで苦情は1件も来ていないそうです。

2.)災害時への対策としては、「災害時にも機能を止めないこと」を目指して設計されているそうです。

津波・高潮対策---計画時の予想最大高は、津波3.1メートル、高潮4.26メートル

このため床の高さを5.5メートルにしてある。

津波時には屋上に避難を想定、避難用外階段も設置

液状化---地盤密度を高くし、液状化を防ぐ対策をしている

施設内から海の景色

7.最後に

「明るく機能的で利用しやすそうな施設」というのが、見学した特派員メンバーの感想でした。海沿いのため景色もよく、利用の際は悲しみを少しでも癒せるかもしれません。超高齢多死社会のいま、このような施設への理解を深めることは重要だと思い見学を終えました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

万が一の備えのご参考になれば幸いです。

【報告】広報まちかど特派員 たけ さん

団地いどばたマーケット

1.「団地いどばたマーケット」がにぎやかに開催されました!

2025年9月27日(土曜日)、袖ヶ浦団地ショッピングセンター内広場で「団地いどばたマーケット」が開催されました。

2023年6月17日の初開催から数えて、今回で7回目となるこのイベントは、“世代を超えてヒトとモノがつながる架け橋マーケット”がテーマ。

秋晴れの空の下、多くの来場者でにぎわいました。

2.見て参加して楽しめる「いどばたステージ」

会場には子どもから大人まで、幅広い世代の方々が訪れ、それぞれの時間を楽しむ姿が見られました。

イベントは「袖ヶ浦 de ラジオ体操」から元気にスタート。その後、「いどばたステージ」では、ならしのいんせき音頭など、多様な演目が披露され、会場を盛り上げていました。

3.マーケットを彩る多様な出店者

出店は飲食・雑貨・ワークショップなど約20店舗。

手づくりのバッグ・アクセサリー等の雑貨の他、野菜・惣菜などの食品や、季節の花々など、店主の想いが込められた品々が並びました。

初出店となった「日々花 hibi-hana」さんは、「初めての出店で緊張しましたが、あたたかな雰囲気でとても心地よかったです。近隣の方が見て回って、また戻ってきてくださるなど、ゆったりとお買い物を楽しむ様子が印象的でした」と話していました。

4.遊びコーナーも充実

無料で楽しめる遊びコーナーも充実しており、ボーネルンドの「SHARE PLAYTIME!」や、千葉工業大学 鎌田研究室による「3世代遊び広場」には、子どもたちの笑顔があふれていました。

また、会場内5か所をめぐってシールを集める「シールラリー」や、お買い物で参加できる「わなげ」等、親子で楽しめる企画も好評でした。

特に、URコミュニティ主催のわなげは大人気。得点に応じて駄菓子をもらえるとあって、多くの来場者が挑戦していました。

5.人気のキッチンカーも!

昼時には、会場に並んだ4台のキッチンカーに行列ができ、来場者はできたてのグルメを楽しんでいました。

6.感想

取材を通して感じたのは、このマーケットに流れる“あたたかさ”です。

訪れるたびに新しい企画が加わり、地域の方々の手で少しずつ育てられているイベントだと感じました。

子どもが思いきり遊び、大人がゆったりと買い物や交流を楽しめる…。

そこには、世代を超えたつながりが自然と生まれるような、やさしい時間が流れていました。

会場で印象的だったのは、お店の方々の気さくな人柄です。

商品のこだわりや制作の裏話を丁寧に教えてくださる方が多く、買い物以上に“交流の楽しさ”を感じられました。

まさに、地域の温もりと人のつながりを体感できる場所でした。

7.団地いどばたラボとは?

「団地いどばたマーケット」を主催した「団地いどばたラボ」は、袖ヶ浦団地内にあるコミュニティスペースです。

地域の方々が集い、やってみたいことを形にする場として、日々さまざまな活動が行われています。

マーケット当日以外にも、「いどばたヒトハコストア」や「つながる座談会」など、地域に寄り添う取り組みを継続的に実施しています。

「団地いどばたマーケット」は、そんな“現代のいどばた”から生まれた地域イベント。

訪れるたびに新しい出会いがあり、気づけば顔見知りが増えていく…。

習志野ならではの“つながるあたたかさ”を感じられる場所として、地域の魅力を発信し続けています。

次回の開催は2026年3月を予定しているとのこと。

回を重ねるごとに表情を変える「団地いどばたマーケット」。

まだ訪れたことのない方も、次回、足を運んでみてはいかがでしょうか?

心もお腹も満たされる、あたたかな1日に出会えるかもしれません。

【取材・写真】広報まちかど特派員 えみのわ yoshimi さん

まちの魅力を再発見!「ジモタビ」

1. イベント概要

イベント名:ジモタビ

日時:2025年10月5日(日曜日)15:00〜17:00

会場:Littlegem studio(習志野市大久保2丁目7−1・京成本線「京成大久保」駅徒歩5分)

音(≒オノマトペ)を通して、それぞれの感性で「地元の推し」を見つけるという、少し変わったまち歩きイベント「ジモタビ」。

主催は、習志野市を拠点に活動する団体「LocaM」。

「地域の魅力を伝え、創る」をテーマに、SNS発信やボードゲームを通して習志野の魅力を掘り起こす活動を続けています。

「ジモタビ」は、2025年4月の初回から数えて、今回で3回目。

親子連れや学生、市外からの参加者など、多様な参加者が集まる人気イベントとなっています。

2. ジモタビとは

フォトマトペ習志野を楽しむ様子

「ジモタビ」は、地域を“旅するよう

に楽しむ”ことを目的とした体験型イベント。

ボードゲーム「フォトマトペ習志野」でまちの魅力を見つける体験をした後、オノマトペ(擬音語・擬態語)を手がかりに実際にまちを歩く—というユニークな構成になっています。

「フォトマトペ習志野」は、地元・習志野を舞台に作られたオリジナルボードゲーム。

“音”をきっかけに風景を見つめ直すという発想から、遊びながら「まちの魅力に気づく」感性を広げることができます。

ゲームで感じたことを胸に、実際にまちに出て、自分のオノマトペ(例:「キラキラ」「ハラハラ」「ワクワク」など)に合う風景を探します。

五感を使ってまちを見つめるこの体験は、ただの“まち歩き”とは違う、魅力を再発見する“旅”なのです。

3. 当日の様子

イベントには、小学生から大人まで23名が参加。

初対面同士でも笑顔があふれる、あたたかな雰囲気のなかでスタートしました。

まずは会場内で「フォトマトペ習志野」を体験。

ボードゲームを通じて自然と会話が生まれ、参加者同士が打ち解けていく様子が印象的でした。

その後、それぞれが選んだ音をテーマに、「フォトマトペ習志野」で一緒に遊んだグループごとに、大久保のまちを自由に散策します。

「ここ、キラキラしてる気がする!」

「このお店、シーンとしているね」

そんな言葉を交わしながら、カメラやスマートフォンを片手に撮影を楽しみました。

会場に戻ると、いよいよ発表タイム。

似たような風景でも、撮影者によって全く違う印象に。

「感じ方は人それぞれ」だと、参加者それぞれが「視点の違い」を楽しんでいる様子でした。

4. 参加者の声

「子どもの視点が大人と違っていて驚いた」

「普段、下ばかり見て歩いていたことに気づいた」

「まちの素敵なところをたくさん見つけられた」

「子どもが緊張しながらも発表できて、成長を感じた」

など、晴れやかな表情で「楽しかった!」と参加者みなさんが口を揃えて話していました。

5. ジモタビの魅力

「ジモタビ」の魅力は、地域の魅力再発見や多世代交流ができる点にあります。

個人的に感じている、大きな魅力がもう1つ…それは、“感じ方の多様さ”を体感できる点。

同じ風景を見ていても、人によって切り取る瞬間が違い、そこに表れる感性もそれぞれ。

まちの魅力は1つではなく、無数に広がっているのだ、ということを体感できます。

また、「フォトマトペ習志野」で遊ぶことで、自然と会話が生まれ、まち歩き中も参加者同士が笑顔で交流でき、初対面の方とも親しくなれる点も魅力です。

まるで遠足のようなわくわく感と、アートのような創造性が同居する時間でした。

6. 多世代で楽しむジモタビ

多世代の参加者

この日も、小学生から社会人、子育て世代、シニア層まで幅広い年代が参加していました。

世代を超えて感性を共有し、互いの視点に刺激を受ける…そんな交流が自然と生まれていたのが印象的でした。

子どもたちは自由な発想で写真を撮り、大人たちはそれに感心し、学生はまちの歴史やお店の雰囲気に興味を持つ。

同じ場所にいても、それぞれの感性で“習志野”を再発見しているようでした。

「ジモタビ」は、まち歩きというシンプルな活動を通して、世代を超えたコミュニケーションを生み出しています。

こうした「多世代でつながる場」が、まちの温かさにつながるのかもしれません。

7. 感想

取材を通して感じたのは、「ジモタビ」は“まちをもっと好きになるきっかけ”をくれるイベントだということです。

子育て中の母親としても、このイベントの意義を強く感じました。

地域に知り合いができ、お気に入りの場所が増える——それだけで、子育ての日々がぐっと豊かになります。

私自身、習志野に引っ越してきた当初は、知り合いがおらず、子育てをするに当たって大きな不安を感じていました。

そんな中、まちの人と顔を合わせて話す機会が増えたり、知り合いが増えるたびに、少しずつ“このまちが好き”という気持ちが育っていきました。

もしあの頃に「ジモタビ」があったら、もっと早く地域に馴染めていたかもしれません。

まち歩きを通して、人と出会い、何気ない会話を交わす。

その積み重ねが、暮らしをあたたかくしてくれるのだと改めて感じました。

8.今後のジモタビ発展への期待

「ジモタビ」は、まちの魅力を発見するだけでなく、人と人をつなぐ“地域のハブ(中心)”のような存在だと感じます。

今後、「ジモタビ」が習志野市内のさまざまな地域で開催されることで、多くの人がまちへの愛着を深めるきっかけになるのではないでしょうか。

地域に知り合いが増えると、自然と安心感が生まれます。

「このまちに住んでよかった」と思える瞬間も、きっと増えていくはずです。

「ジモタビ」が、そんな“まちをもっと好きになる旅”の入り口として、これからも多くの人に広がっていくことを願っています。

次回の「ジモタビ」は、あなたの“推し”を見つける旅になるかもしれません。

ご都合の合う機会があったら、カメラを片手に参加してみてはいかがでしょうか?

きっと、いつものまちが少し違って見えてくるはずです。

【取材・写真】広報まちかど特派員 えみのわ yoshimi さん

秋津小 防災の日

広報まちかど特派員の、えみのわ yoshimi です。

今回は、習志野市立秋津小学校で開催された「防災の日」を取材しました。

秋津小学校では、防災教育を日常的に大切にしています。

その集大成とも言えるこの行事は、児童や職員だけでなく、保護者や地域住民も参加する、大規模な防災体験の日でした。

1.概要

「秋津小 防災の日」

日時:2025年9月5日(金曜日)9:30~15:30

会場:習志野市立秋津小学校

午前は防災体験、昼は防災給食、午後は引き渡し訓練という流れで実施されました。

秋津小学校全校をあげて、地域も巻き込んだ形で開催する防災イベントは今回が初めて。

台風の影響で雨脚が強まる中での開催でしたが、安全を確保しながら雨天用のプログラムで行われました。

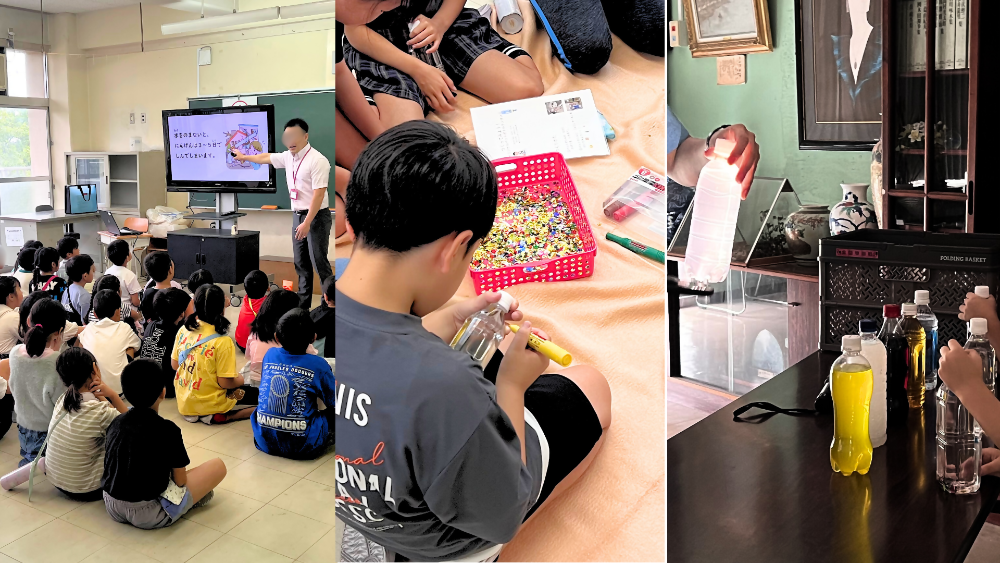

2.午前:多彩な防災体験

児童たちが真剣に、そして時に楽しみながら学んでいた体験を紹介します。

(1)煙体験

テントの中に煙を充満させ、視界がほとんど効かない状態で出口を探す体験です。

「ハンカチで口と鼻を覆う」「頭を低くして動く」「2人1組で行動する」といった命を守る大切なポイントを教わった後、2人1組でテントの中へ。

テント内は簡単な迷路になっていて、煙で周囲が見えない状態で手探りで出口を目指します。

児童たちは講師からのクイズに真剣に答えながら、緊張感のある体験をしていました。

「一番印象に残った体験は?」と聞くと、多くの児童が「煙体験!」と回答。

普段体験できない状況を実際に経験できたことで、強く印象に残った様子でした。

(2) 出張プレーパーク

香澄公園プレーパークが出張し、車で遊べるプレイカー(らくがき可能、すべり台付き)、手作りおもちゃのワークショップ、トランポリン、ハンモック等、小学生向けの遊び場を展開。

一見、防災と関係ないように見える「遊び」ですが、災害時の避難生活で子どもたちが笑顔になれる時間の大切さを知り、被災後はボランティアの協力によって貴重な遊び場が運営され重宝されていることを学びました。

(3)給水体験

給水車から配られる水を想定し、2L~15Lの容器を持ち比べ。

「こんなに重いの?」「家まで運べるかな?」と、児童たちが真剣に考えながら体験していました。

(4)あそぼうさい

防災クイズやペットボトルランタンづくり、防災ダック(幼児向け知育玩具)で学習。

特にランタン工作では「どの飲料のペットボトルが一番光る?」と実験しながら楽しんでいました。

(5)避難所資機材の組み立て

簡易ベッドや簡易テントの展示ブースでは、校長先生の指導のもと、5・6年生が資機材の組み立てを体験。避難所での生活をイメージする貴重な場となっていました。

画像提供:秋津小学校

(6)搬送法

毛布を使った搬送を体験。

「(適切な持ち方をすると)全然違う!」と驚きの声があがっていました。

友達同士で協力しながら、もしもの時に役立つ、貴重な経験をしていました。

(7)『釜石の奇跡』DVD視聴

東日本大震災で子どもたちがどのように考え、どのように命を守ったのかを学ぶ教材。

児童たちは食い入るように真剣に映像を見つめていました。

(8)ロープワーク(5・6年生のみ)

結び方を実際に体験し、「どうやってやるの?」と苦戦しつつも、何度も真剣に挑戦していました。

3.昼:防災給食

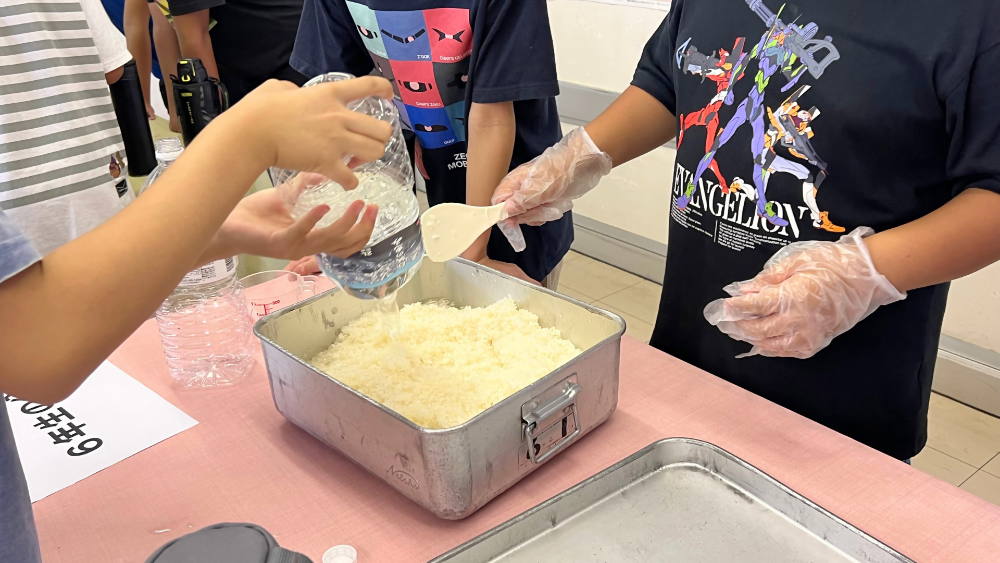

(1)アルファ化米の調理(6年生)

「今日は自分たちが全校児童分の給食(ごはん)を作る!」と緊張しながら、水加減や手順を確認し合い、協力して調理する姿が印象的でした。

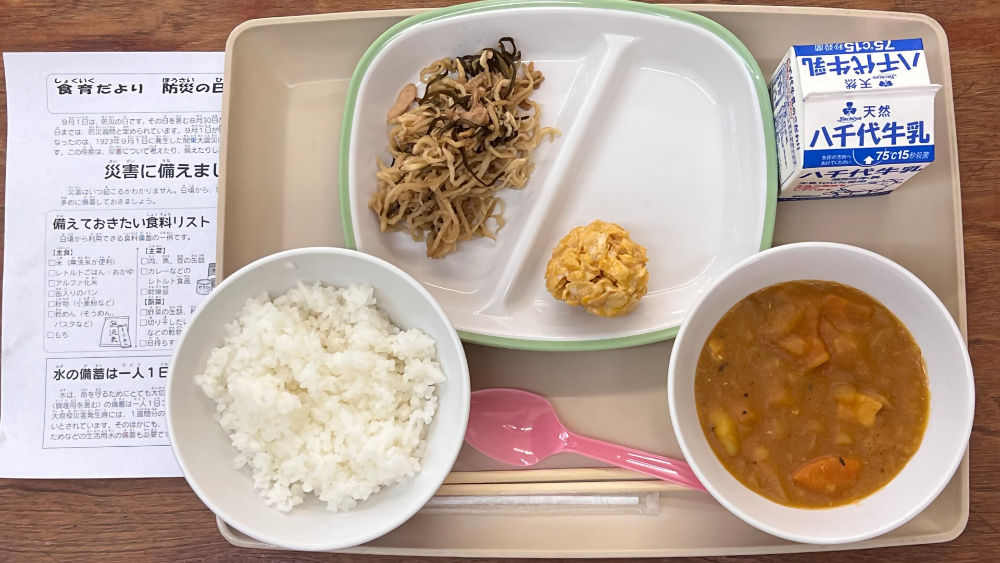

(2)防災食を味わう

長期保存食のアルファ化米や、水を節約したトマトジュースカレー、常温保存できる食材を活用したおかずを、給食としてみんなで試食。

「もし被災したら、こんな食事になるんだ」と実感する時間となりました。

(3)放送で学ぶ

給食の時間には、防災に関する放送や防災絵本の読み聞かせが行われ、子どもたちは食事をしながら知識を深めていました。

4.午後:引き渡し訓練

午後は「震度6強の地震」を想定した訓練が行われました。

発生時間は事前に知らせず、掃除時間の終了直後に突然放送。

児童たちは机に潜ったり、姿勢を低くして頭を守ったりと、臨機応変に「いのちを守る行動」を実践していました。

校長先生が「けが人」「行方不明者」「校内の損傷箇所」を設定し、職員と児童が本番さながらに対応していたのも印象的でした。

その後、保護者が到着した児童から引き渡し。

雨の中での実施は大変そうでしたが、「実際の災害は天候を選べない」ため、現実に即した訓練となりました。

同時に、避難所に駆けつけた地域住民への対応も想定して行われました。

5.取材を通して感じたこと

(1)発達段階に合わせた工夫

低学年から高学年まで、それぞれの年齢に合ったプログラムが用意されており、子どもたちが「自分ゴト」として防災を考えられるようになっていました。

(2)本気の訓練

「いつ発生するか分からない」「けが人や避難者対応も同時進行」という、現実を想定した本格的な内容でした。

緊張感の中で、児童も先生も真剣に向き合っていました。

(3)先生たちも命を守る

黒田校長先生は「児童を守る前提として、まず先生方が無事であることが大切」と話していました。

2人1組で行動する等、先生が自らの安全を確保しつつ子どもを守る仕組みづくりが徹底されていました。

6.まとめ:地域とともに育つ防災教育

校内の掲示物からも、秋津小学校では日常から防災を意識した教育が行われていることが分かりました。

防災にかかわるクイズや質問に即答(正解)する姿から、児童に防災知識が定着している様子もうかがえました。

今回の取材を通して、公立小学校でも、児童たちの将来を見据えた、特色ある教育が熱心に行われていることを実感しました。

取材を通して、1人の保護者として、「“秋津小 防災の日”のような取り組みを市内の他の小学校にも広げられたら」と、夢が膨らみました。

また、学校や行政に頼る以外に、家庭でもできることはたくさんあります。

外出時に危険箇所を話題にしたり、定期的に災害時の連絡方法・待ち合わせ場所などについて確認したり…。

子どもと一緒に考えることが、防災教育の第一歩になると思います。

防災は「いのちを守る」ことだけではありません。避難生活をどう乗り越えるか、地域でどう支え合うかも大切です。

秋津小学校の「防災の日」は、そのことを地域全体で考える貴重な機会となっているように感じました。

習志野わくわくBOSAIフェア(令和7年度習志野市総合防災訓練:11月16日 日曜日開催)など、秋は防災に関するイベントが開催されたり、防災関連商品が目立つところで販売されたりと、自然と「防災・備えることの大切さ」を意識する機会が増える時期でもあります。

子育て中の方に限らず、地域の防災イベント等に参加し、防災グッズを目にしたり知識を更新したりすることで、自分自身や大切な人のいのちを守るための行動について考える、きっかけとしてみてはいかがでしょうか?

【取材・写真】広報まちかど特派員 えみのわ yoshimi さん

秋津キャンプ

広報まちかど特派員の、えみのわ yoshimi です。

習志野市内で、親子で楽しめるイベント・場所を紹介したいと考えています。

今回は、秋津エリアで開催されたキャンプイベントについて紹介します。

1.イベント概要

「今年も夏キャンプなのだ!!」

(防災被災訓練を兼ねた幼稚園園庭でのワンデーキャンプ)

日時:2025年7月19日(土曜日)15:00 ~ 20日(日曜日)8:00

主催:秋津コミュニティ

後援:秋津まちづくり会議

会場:旧秋津幼稚園園庭と秋津小学校コミュニティルーム

※以下、「秋津キャンプ」と記載します。

2.「秋津キャンプ」の歴史

初回の開催は1997年8月。

今年で29年目となるこのイベントは、秋津コミュニティと地域の人々のあたたかな協力の下続いてきた、地域交流の伝統的な催しです。

遡ること30年前、秋津小学校の空き教室活用の施策として1995年に秋津コミュニティが発足。この2年後に始まった「秋津キャンプ」は、元は「父親同士のつながりをつくる場を」として始まったものでした。

初期から携わるメンバーと若手メンバーが協力し合い、少しずつ形を変えながら継続。現在の秋津キャンプは「防災」がテーマ。家族でテント泊を体験し、炊き出しを行う「防災訓練を兼ねた地域行事」として発展してきました。

テントを持参する参加者が多くなったとのことですが、運営から借りることも可能。初心者でも気軽に参加できるのが特徴で、今年も20張近くのテントが並びました。

3.当日の様子

この日は快晴。日差しは強くても空気は乾燥しており爽やかで、まさにキャンプ日和。会場には、手際よくテントを立てる親子、広場を元気いっぱいに走り回る子どもたち、カレーの香りが漂う炊事場…と、にぎやかであたたかな空気が満ちていました。

「参加者みんなで作っていく、一緒に動く」そんな和気あいあいとした雰囲気があたたかく、自然と参加者全体に一体感が生まれていました。

4.参加者の声:初めてでも安心!「また来たい」と思える雰囲気

今年初めて参加したというMさん親子。お子さんが一言「(カレーが)おいしい!」と笑顔で話してくれたのがとても印象的でした。

「テントもお借りできて、至れり尽くせりでした。初めてでも、友人と一緒なら安心ですし、機会があれば来年もまた参加したいと思いました。」と話してくれました。

また、Nさんは千葉市から転居して秋津に来たご家族。「転居前は“迷惑をかけないように”と気を張って暮らしていましたが、秋津では子どもの個性を受け入れてもらえて、心地よく暮らせています。キャンプも家族で楽しめて、本当にありがたいです。」と、秋津のコミュニティのあたたかさについても語ってくれました。

5.「秋津キャンプ」の魅力:子どもも大人も主役。緩やかにつながる地域のチカラ

このキャンプの魅力は、運営スタッフと参加者が「ともに場をつくる」一体感です。

初回から運営に関わる嶋村さんは、「“運営”しているという感覚ではない。」と笑います。「顔なじみも多いから、自然と手伝って、必要なことがあれば動くだけ。」と語ってくれました。

また、運営スタッフの坂本さんは「多様な人がいてこそのコミュニティ。大変なこともあるけれど、好きだから続けています。」と、地域ならではの面白さを教えてくれました。

6.五感で楽しむ秋津キャンプ

キャンプ当日は、香澄公園プレーパークによる「出張プレーパーク」も登場。トランポリンやシャボン玉、プレイカーなど、自由に遊べるコーナーが子どもたちに大人気。

夕食前には参加者全員で協力してカレー作り。大きな炊飯器だけでなく飯ごうで炊いたご飯に、甘口・中辛から選べるカレーがなんとおかわり自由。食後は井戸水で冷やしたスイカも登場し、子どもも大人もおしゃべりを楽しみながら、口いっぱいに頬張っていました。

ビオトープや上総掘りの井戸、地域で育てる田んぼなど、秋津コミュニティならではの「自然との共生」も、秋津キャンプの魅力のひとつです。

7.今後について:来年は「次の世代」次第

長年続いてきた秋津キャンプですが、来年度以降の開催については、若い世代の意志を尊重して決めていきたいとのこと。

伝統を守るだけでなく、時代に合わせた形で引き継いで行きたいという想いが込められているように感じました。

8.取材を終えて:秋津というまちの「温度」を体感してほしい

今回の取材を通して感じたのは、秋津エリアのまちの「あたたかさ」でした。

運営と参加者の親しげなやりとり、子ども達が自由に遊びながらも地域の大人たちに見守られている光景、初めての参加者に対するゆるやかであたたかな歓迎、…。

ここには、年齢も立場も関係なく「一緒に地域をつくる」姿がありました。

秋津にお住まいの方は、地域とのあたたかなつながりを得る貴重な機会になると思いますので、来年も開催される場合は、参加を検討してみてはいかがでしょうか?

地域の方とのつながりを得ることは、住みやすさや子育てしやすさにもつながると感じています。

今回は「秋津キャンプ」を紹介しましたが、キャンプ以外でも、地域イベントは各地でさまざまな形で開催されていますので、ご興味のあるイベントがあったら、ぜひお気軽にのぞいてみてくださいね!

素敵な出会いがあるかもしれません。

【取材・写真】広報まちかど特派員 えみのわ yoshimi さん

津田沼献血ルーム取材報告

1.今回は、津田沼献血ルーム(津田沼ビート6階)でお話を伺いました。初めての方でもリラックスできるように、いろいろ工夫されていることがわかりました。エレベーターで6階に行くとカフェのような入口があり、スタッフの方が笑顔で迎えてくれます。大変なお仕事と思いますが、みなさんいつも親切でテキパキと仕事をされています。

2.令和6年度、千葉県では238,705人の方が献血に協力しています。そのうち、津田沼献血ルームで献血した人の割合は11.6%で、今年の5月には、献血者数のべ65万人を達成しています。血液は安定的に必要なため、継続した献血協力が求められています。

提供:津田沼献血ルーム

3.津田沼献血ルームは、千葉県内では一番施設面積が大きい献血ルームだそうです。一般的な献血ルームは白くて病院のような感じで、少し緊張する印象があるかもしれません。しかし、こちらは皆が集う街のカフェをイメージした明るいデザインになっています。

4.予約は平日午後がおすすめです。1/1はお休みですが、それ以外はほぼ無休です。平日の午後は比較的落ち着いているため、初めての方もゆっくり献血ができます。受付時間は、ホームページをご確認ください。献血ルームには健診医師がいて献血前に問診を行い、献血の可否を総合的に判断します。また、フリードリンクやお菓子のサービスもありました。献血前には食事や水分をしっかり摂って、献血後は充分休憩しましょう。

モデル:広報まちかど特派員

5.献血Web会員サービス「ラブラッド」では、献血の予約と問診の事前回答ができます。ポイントがたまると、お好きな記念品と交換できるそうです。アプリやWebサイトからのアクセスが可能です。献血後の血液検査結果は過去3回分まで一覧で表示できるので、健康管理に役立てることができます。献血をするためには、国が定める様々な基準があるので、事前に、日本赤十字のホームページを確認しましょう。

提供:津田沼献血ルーム

6.初めての方は、お友達やご家族と一緒に来ることが多いそうです。献血が可能となる16歳や還暦の記念にいかがでしょうか。高校生で自分の血液型が知りたい、と言って協力する方もいるそうです。献血できる年齢は、16~69歳まで。65歳以上は、60~64歳の間に献血経験が必要です。

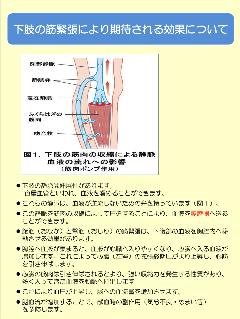

7.献血の前に、LEG CROSS運動(下肢筋緊張運動)を教えていただきました。気分不良やめまいを予防する足の運動で、家でも気軽にできます。日本赤十字社のホームページでも、全血献血時のLEG CROSS運動の協力を呼びかけています。「ふくらはぎは第二の心臓」と言われますが、献血のときは特にそれを実感します。

8.Instagram画面提示で記念品贈呈

7月は「愛の血液助け合い運動」月間です。広報まちかど特派員のInstagramで献血の投稿を見た方には、受付時に画面提示で記念品をいただけることになりました。

(津田沼献血ルームにて、7/31まで)

9.毎年8月21日は「献血の日」です。ぜひ、献血にご協力をお願いします。

津田沼献血ルーム

https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/place/m1_01_04_00_index.html

【取材・写真】広報まちかど特派員 ゆき さん、miehanasaki さん

熊谷畳店さんインタビュー

広報まちかど特派員のゆきです。

市内にある企業の歴史や地域との繋がりについて知りたいと思っています。

市内には、畳屋が5軒以上もあると初めて知りました。住宅だけでなく、小学校や保育所、市役所などの中には、今でも畳の部屋があり、張り替えが必要になるそうです。

今回は「今日の一言」で有名なユニークな畳屋があると聞き、本大久保にある熊谷畳店に貴重なお話を伺いました。

1.家族の歴史

熊谷さんの母方の親戚が、東北地方で代々畳屋をしてきました。先代が習志野市で開業し、今は二代目です。母方の伯父さん、従兄弟たちもみんな畳屋で、昔からお互いに助け合ってきました。熊谷さんは、学校を卒業してから約40年間この畳の仕事をしている大ベテランです。店頭の看板も40年ものです。先代が開店したときに東北の伯父さんからお祝いでもらった味わいのある立派な木の板で、有名な書家の先生に店の名前を書いていただき今でも大事に使っています。

先代はたいへん立派な職人さんで、仕事振りはそれは見事だったそうです。仕事場の壁には、今でも先代の「一級技能検定合格証書」と「職業訓練指導員免許証」が大切に飾られています。田村労働大臣と美濃部東京都知事の名前で、昭和45年と47年に発行されています。今では、これを取得できる人はいないそうです。

昔は、先代によく叱られていました。畳の仕上がりが悪いと、分解してやり直し。よく、ものが飛んできました。普段は無口なのに、仕事の時は違って怒鳴られました。熱心な人でした。昨年、両親とも他界し、店舗と顧客を引き継ぎました。

最近になって、本格的な畑も始めました。玄関先の鉢植や庭の花々も、通りかかる人たちが楽しみにしているとつい頑張ってしまいます。先代も、畳を納品するときには自家製の野菜を一緒に届ける『野菜の畳屋さん』と呼ばれており、「顧客に喜ばれるから」と言っていました。これも血筋なのかも知れません。

昔は遠方からも依頼があり、多い時には顧客が1,000軒以上ありました。それが、今では数百軒程で、ほぼ習志野市内の人です。

2.熊本とのご縁

昔からのご縁で、熊本産で品質の高い天然い草の畳表を直接仕入れることができます。熊本のい草は有名で、先日も青々とした田んぼがニュースに出ていました。店頭の熊本畳ののぼりを見て、声をかけられることもあります。

熊本のい草農家は、この数年で300軒程あったのが、100軒以下にまで激減したと聞いています。国産のい草が入手困難になるのは、時間の問題だと思います。中国産のい草もありますが、土が違うためなのか匂いが違います。

3.畳について

材料にはいろいろこだわりがあります。良い畳は、見た目のつやや、立った時のクッション性が全く違います。い草は、その長さが畳の横幅になります。自然の草なので、長く育ったものだけを集めるのは大変です。長い方が編んだ時に厚手にできるし、作業もしやすく、仕上がりもきれいです。い草の太さは同じでも、芯の素材が綿か麻でも硬さが変わります。良いものは、張っている作業中もシャキッとしています。

い草を切断するときは、角度をつけて斜めに切り落とすと仕上がりがきれいになります。縁のテープは、専門の織物屋さんから仕入れます。今では、いろいろなデザインがあり、幼稚園の畳にかわいい犬の図柄などを使うこともあります。

4.畳の手入れ

畳は、最初の数年間は生きていて呼吸をします。部屋の湿度があまり高いと、カビが生えることもあります。でも手入れは簡単で、乾いたタオルで拭き、その部屋を2~3時間も換気すれば良いのです。このとき、濡れた布で拭いてはいけません。昔から、畳が湿度を調整してくれるので、湿度の高い時期でも人は快適に暮らしてきました。良い畳は、10~15年も持ちます。裏まで焼けないうちに3~5年で表裏を返すのがコツです。そうすることで青くて良い香りが長持ちします。

整然とした店内

5.畳の仕事で大変なところ

畳屋は大変です。自分も先代に習いましたが、一人前になるのに10年はかかると思います。

まず、畳は重いです。畳の張り替えは、1日で終わらせることがほとんどです。顧客にしてみれば、朝はなるべく遅く引き取り、夕方なるべく早く納品して欲しいものです。その日中に元に戻さないと生活できないので、畳は大事です。タンスなどの家具の移動も、ほとんど1人でやります。ピアノがあると大変です。グランドピアノの時もありました。家具を動かして、畳を1枚ずつ剥がします。

畳を張るときは素手で作業するので、今でも、冬場は乾燥して手が切れます。糸や紙で切れやすいのです。

畳は、天然の素材ですし、生産や需要が減少しています。今では、裕福な人の家のものになっているように感じます。マンションでも、畳の部屋を作るとコストが上がるそうです。昔からの顧客は、張り替え時に値切ったりしないので、昔よりも今の方が値段交渉は少なくなりました。良い素材は長く使えると、わかっている人が多いのだと思います。張り替えが安いのは、材料が安いためなのではないでしょうか。安いのには理由があるはずです。自分で実際に見比べて、触ったり、匂いを確認するのが良いと思っています。

昔は、身の回りにい草のゴザがありました。家の中でも、気軽に床に敷いて使っていました。屋外でも、運動会や海岸などで敷物として使った記憶があるのではないでしょうか。

正座をすると、血流が脳に集中するため集中力が増すと言われています。家や公共の施設に、小さくても畳のスペースがあるのは良いことだと思います。

後継者はいないので、畳の仕事は自分の代で終わりです。貴重な日本文化を残さなくて良いのか、もったいないとは思います。

張り替えで残った素材は、廃棄しないでできるだけ再利用しています。端材で、盆栽やおひなさまの台、コースター等を作ったこともあります。店舗の見学もできますが、仕事中は鋭利な刃物を使うので危ないため、店の外から見るのは可能です。ただ、張り替えと納品がある日は、時間との勝負なのでとても忙しいです。

畳の道具は、大きくて重いものが多いです。刃物は、昔、鍛冶屋さんに作ってもらったものを、自分で研ぎながら大切に使っています。良いものは、入手が難しくなりました。

6.「今日の一言」

妻が、店頭のイーゼルに「今日の一言」を書く習慣をもう18年も続けています。妻は昔、POPアートの勉強をしたことがあり、読みやすい字で上手いと評判です。

イーゼルでは、商売の宣伝はしないと決めています。書く言葉は、自分たちが気になったこと、そのときの気持ち、天気、ニュース、新たに発見したこと等、多岐にわたります。2人でネタの相談をすることもありますが、話題は尽きません。以前は、まとめて書いたり、紙に書いて親に張り替えを頼んでみたこともありましたが、今は毎晩チョークで書いて翌朝店頭に出しています。

このイーゼルが、店の前を通る人たちとの大事なコミュニケーション・ツールになっています。楽しみにする人が多く、遠回りをしてわざわざ見に来る人もいます。やらないと心配されるので旅行にも行けません。1年365日やめられない、大事な日課になっています。

【取材・写真】広報まちかど特派員 ゆき さん

第4回 ならしのHAND MADE MARKET

5月18日にプラッツ習志野(京成大久保駅前)でおこなわれた『第4回 ならしのHAND MADE MARKET』をご紹介します♪

こちらは、プラッツ習志野「フューチャーセンター」にて常設されるヒトコマ雑貨市で活躍している市民作家さん達が、ハンドメイド作品を展示販売するイベントです。この日は36出店もあって、力作が揃っておりとても見応えのあるマーケットでした。市民作家さん達に作品についてお話を伺ったり、情報交換などもできたりと大変充実した1日でした。次回も楽しみです。

fleurpréféréeフルール プレフェレ

@hanamake087

レジン歴10年。つやつやのヘアクリップは、仕上がりのきれいさと、中身がよく見える透明感を出すために素材にもこだわり、試行錯誤を重ねた作品です。レジンの中では、小さなお花が咲いています。カラフルなのは推し色が見つかるように。

もちろんヒトコマ雑貨市にも出店し、活動を続けています。自宅で制作し、地元で販売できるのが嬉しいとのこと。自分の活動を表現できる場があるって、大事なことなんですね。

あんず

@anzu_apricot_handmade

絵を描くのが好きな中学2年生の娘さんが、デジタルで描いて印刷したというポストカード。アニメ映画に出てきそうな目玉焼きは、つやつやで、とてもおいしそうです。母娘で作品を販売できるなんて素敵ですね。

アトリエmoco

@atelier_m0c0

おいしそうなパイ!と思ったらなんとフェルトでした。フェルトのふわふわ感を残すのが、ポイントのようです。軽くて、柔らかくて、今にもバターの香りがしてきそうな仕上がりです。詰め合わせは、あっという間に完売しました。

ゆば工房

子安先生は、織物の先生で、織物の作家さんでもあります。2月に表参道で迫力ある個展が終わったばかり。手元の木枠はインドで使われているもの。1回の縦糸で両面を織るため、完成すると2枚出来上がります。そのまま飾ることもできます。色も質感も素敵ですね。

滝田政行さん

「ナラシド♪」・「ソラシノ(16分音符)」発見! 滝田さんは、元々、郷土玩具を集めるのが趣味でしたが、今では作るようにもなりました。ここにいる「ナラシド♪」・「ソラシノ(16分音符)」たちは、石の粉「石塑粘土(せきそねんど)」で作られています。型で成形し、乾燥させ、胡粉(ごふん)を塗り、彩色には顔料、最後にニスで仕上げているそうです。型を作ったり、繋ぎ目を整えたり、とても手の込んだ工程です。

ワークショップ「モチーフを編んで貼ってカバンを作ろう」

@hana_no_amigurumi

初めてのかぎ針編みに挑戦しているところです。かぎ針を使って糸を手前に引き抜くのですが、これが意外と難しい。子どもも大人も、夢中になって編んでいました。成功の秘訣は、途中で止めないこと。練習あるのみ!

【取材・写真】広報まちかど特派員 ゆき さん

アメフト瞥見記(べっけんき) ~初心者目線で楽しむ試合周辺~

広報まちかど特派員なるものを仰せつかり、一年間活動することになりました。

よろしくお願いします。

さて、さっそく、GWさなかの5月4日、最初の取材をすべく、いざ「第一カッターフィールド」に馳せ参じました。

それどこでんの、と思われる向きもあるかもしれない、いや、よう知ってまんがな、とおっしゃる人もいてはるかもしれない。

習志野市民知る人ぞ知る「秋津サッカー場」のことであります、はい。

なんや先にそれ言いなはれ、いやいや、ネーミングライツ導入により、2018年4月より「第一カッターフィールド」が正式名称になっているのでございます。

もっとも、秋津サッカー場の次に、別の名称が短期間使用されており、現在は第二代ネーミングライツということにあいなっております。

そして今、何を隠そうあのアメリカンフットボール(アメフト)のオービックシーガルズが、ここ「第一カッターフィールド」を本拠地として華々しく活動をしています。

この日は、アメフト春季公式戦パールボウルトーナメント開幕戦、およびそれに併せて、ならしのしーがるくん祭(フェス)が開催されました。

以下、当日の模様を取材する中で、アメリカンフットボールについて、少しでも知りたいと思われる皆さんに楽しめるヒントをご紹介したいと思う訳でございます。

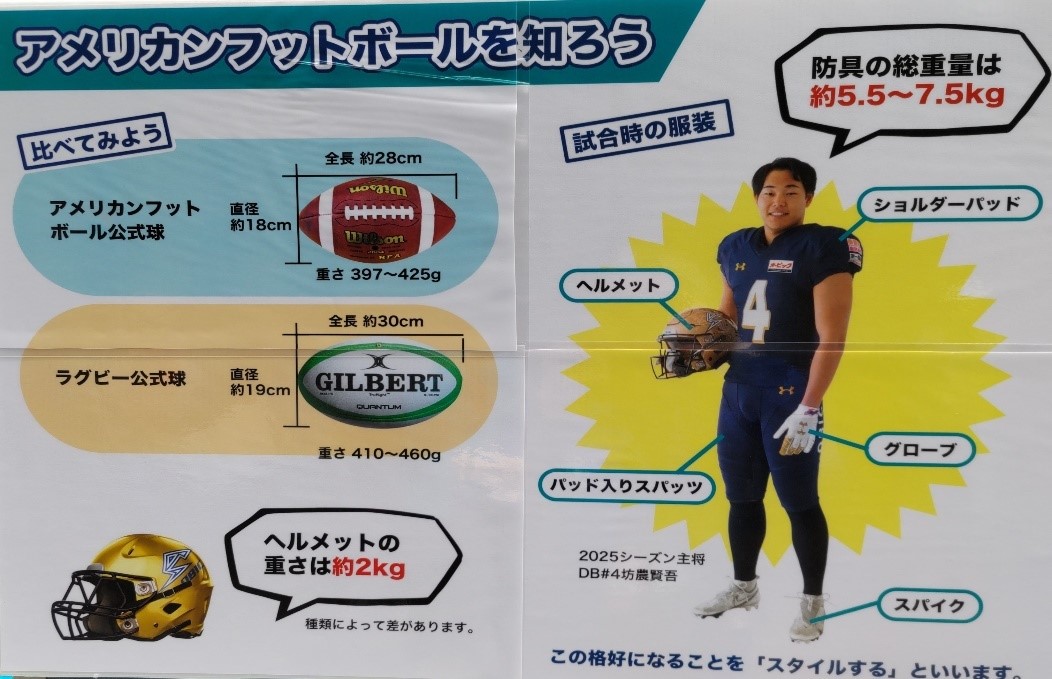

ラグビーとどう違いまんの?

まずボールの形が、そっくりであります。

その他の一般球技に関してはすべて大きさこそ違えど、形は同じと言えます。すなわち、球体。

その意味で言えば、アメフトボールとラグビーボールは楕円形上のそっくりな姿をしていますから、ルールもそれなりによく似ているのでは、となりますね。

結論から言えば、両競技は、かなり違う、かろうじて従兄弟関係くらいか、と素人の私は思っております。

基本のルールはいたってシンプルです。が、両者には、大きな違いがまず一つあります。

ラグビーはボールを前に投げたらあきません。スローフォワードという反則になります。

反して、アメフトは、1回の攻撃で1回だけ前にパスができます。

これにより攻撃の幅が大きく広がります。WR(ワイドレシーバー、攻撃側のポジションの一つ)やタッチダウンパス等という言葉はそれ故に生まれます。

この点を踏まえて、両競技ともひたすら技術と馬力を駆使し「手放すとどこへ飛んでいくかは誰かに聞いておくれやす的ボール」を敵陣まで運んでいくことを最大の使命とする競技ということで共通点を認識することができます。

その共通点に絡み、もう一つ違いがあります。

アメフトは攻め側、守り側が明確であり一定回数内に一定距離を進まないと攻守交替になります。これは若干野球に近いと言えるでしょうか。

反面、ラグビーはそのあたり攻守交替がかなり曖昧で突然かつ頻繁であることです。

高度なラグビーではそうとは言い切れなくとも、基本的には攻めと守りがめまぐるしく入れ替わると考えてよいでしょう。

もう少し細かく言えば、アメフトは、4回の攻撃で10ヤードはゲイン(ボールを前進させることでファーストダウンと言います)しなくてはならず、それを繰り返してひたすら前に進む、失敗したら攻守交代となります。

つまり、アメフトって、1回のプレーごとに止まるんですね。

その点、ラグビーはとにかく前に進む、ファウルとかボールがフィールド外に出るとかしない限り試合は止まりません。

そして、アメフトの攻め方は、基本的にはランかパスの2択、ラグビーは、ちょっと、いやかなり乱暴に言えば、シッチャカメッチャカ猪突猛進、とにかく前進あるのみであります。

攻撃時は、守備の選手はフィールド外の専用ベンチに集まる。休んでいる訳でなく、次のプレーの作戦調整、確認を行う。そして、守備側に回ったら、いざ出陣。

逆もまた然りであります。

フィールドのそばで見ていて面白かったのは、攻撃陣と守備陣の待機場所が少し離れていることです。明らかに別グループになっています。前述のことを考えれば当然ではありますが、最初は意味も分からず「ちょっとこのチームは仲悪いんかなあ。」等と大変失礼なことを思ったものですが、もちろんそんなことはかけらもおまへんでした。

さて、ゲーム開始時にはコイントスが行われ先攻後攻を決めます。

今日は、開会挨拶からの流れで宮本市長がトス役で参加、その大役に挑まれました。

両チームの主将、副将とともにフィールド中央へ。

ビジター相手チームが「オモテ」をコール、いざ、厳かに市長がコイントスを挙行、結果は「ウラ」オービックが選択権をゲットして、後攻をチョイス(オービックのキックオフ)。

このような一連の流れで行われるコイントスは、ある意味勝敗を左右しかねない重要な要素を持つ儀式なのであります。

3.京葉線シリーズ

さて、前後しますが、この日のパールボウル開幕初戦トーナメント一回戦の相手は、「IBM BIG BLUE」でした。

千葉市海浜幕張にあるZOZOPARK HONDA を拠点として、同じXリーグ1部に所属するチームであります。

私は真っ先に思いました。

アメリカ野球MLBでは、ヤンキース対メッツは、同じニューヨーク市内なので、地下鉄シリーズ、エンゼルス対ドジャースは、同じロス近郊、高速道路でつながるフリーウェイシリーズ。

そしたら、新習志野駅近のオービックと海浜幕張駅近のIBMは、京葉線シリーズではないかと。

ひそかに、この宿命の対決を京葉線シリーズと名付けて広め、この界隈のアメリカンフットボールファンを、オービックファンを、めちゃ増やすべく作戦開始を誓ったのでありました。

ちなみに当日の対戦は、後述チアリーダーのお約束通り、オービックの勝利(49-7)に終わり、5月25日(日曜日)に富士通スタジアム川崎で行われる準決勝(対東京ガス戦)に駒を進めたのであります。

アメリカついでに言いますと、かの地では 野球やバスケより、アメフトが1番人気のスポーツ。

スーパーボウル、というのがアメフトNo.1を決める、私でも知ってる有名な決戦であります。

昔、ジョー・モンタナという不世出のQB(クォーターバック)スーパースターがいてはりました。

私の古い知識によると以前は日本では、ライスボウルという決戦で、日本一を決めてました。

社会人1位対学生1位で文字通り日本一を決める対決です。その後、2022年から社会人同士の1位を決める大会として存続しています。

オービックシーガルズが目指す最終目標は、毎年正月3日に行われるこの「ライスボウル」制覇なのであります。

4.チアリーダーとスタッフの皆さん

アメリカンフットボールと言えば、その華やかな応援として、チアリーダーが有名です。

もちろん、オービックにも専属チームがあります。

その名も「SEA-Cheer」(シーチア)」。

私はなんせ初めて故、なかなか突撃取材できずにいてましたが、試合前に運よくお二人のチアリ-ダーさんにお話を聞けたのでございます。

チア歴六年のバリバリのお二人は、RIINAさんとMARIさん。

今日の勝敗の行方を問えば「必ず勝ちます、負けたら私たち二人の応援不足よ。」等と力強くお約束してくれました。そして、さすがお約束通りの勝利を収められたのであります。

チームのメインはもちろん相手とぶつかり合う若きフットボーラーの面々、そして華やかに支えるチアリーダーの皆さん。

しかして、忘れてはならない、大所帯のチームを陰で支える重要な面々もいらっしゃいます。

タイムキーパーとしてハンドスピーカーで号令をだしたり、選手のための飲料水や氷の準備、ミーティングの進行、試合が始まればビデオ撮影などなどたくさんの周辺業務をこなす、オペレーションスタッフとおっしゃる彼、彼女らの存在は、チームになくてはならないひとりひとりが貴重なメンバーなのです。

RIINAさんとMARIさん

スタッフの方々

5.アメフト Xリーグ公式アンバサダー「姫子」さん

姫子さん

モデルでスポーツ女子として知られるその名も「姫子」さんが、2024年8月から協会公式アンバサダーに就任し活躍されています。

そして、この日、第一カッターフィールド開会試合に来場されました。

私はガッツで突撃取材敢行、姫子さんのすべて(のごくごく一部)をここに明らかにしましょう。

彼女は横浜生まれ、横浜育ち、横浜在住、24歳でいらっしゃいます。

伯父は、伝説の日本アメフト界レジェンド松岡秀樹氏。元、日大からレナウンのQB。父は松岡輝茂氏、同じく日大アメフト出身。弟は松岡大聖君、中央大アメフト部キャプテンのWR(ワイドレシーバー)。とにもかくにも、アメフト一家なのであります。

そして、そのご縁により、昨年、晴れてアメフトアンバサダーに就任されるに至りました。

本人は、アメフト!ではなく、身長173cmの体格でバレーボールの選手。

YouTube等を拝見すると、野球はピッチャーで100キロ超投げるし、キャッチャーをやって男子の剛速球を難なく受けるし、やはりスポーツ万能の血筋は本物です。

(インスタ@himeko_matsu_)

良かれと思われる向きはぜひに、姫子さんを応援していただき、アメリカンフットボールをここ習志野の地でも大いに盛り上げていきましょう。

6.オービック優勝目指して

さて、以上、私のあらん限りの知識と昔培った朦朧とした記憶を基に、アメフトがようわからんと思われている方々のために、負けず劣らずわかっていない私が拙い文章をしたためてまいりました。

その意味で、バリバリのアメフトファン様に置かれましては突っ込み所満載やん、とおっしゃりたいでしょうが、そこは、初の取材投稿として大目に見ていただければ幸いかと存じます。

すでに案内しましたとおり、来たる5月25日(日曜日)準決勝、それに勝利すれば、いよいよ6月14日(日曜日)トーナメント決勝戦となります。

さあみんなで、応援しましょう。

習志野オービックシーガルズ、春季のパールボウルトーナメント優勝目指して必勝、頑張れ!

そしていざ見えてくる、ライスボウル!日本一へ向かって、GO!!

【取材・写真】広報まちかど特派員 ぼくすい さん

この記事に関するお問い合わせ先

このページは広報課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階

電話:047-453-9220 ファックス:047-453-9313

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2025年12月04日