令和4年8月掲載分

谷津干潟自然観察センターでよしずづくり体験!

令和4年8月26日

8月20日土曜日、谷津干潟自然観察センターで、よしずづくり体験教室の取材および体験をさせていただきました(8月20日・8月21日の2日間開催されました)。

谷津干潟自然観察センター

☆谷津干潟の歴史・よしずについて学ぶ

谷津干潟は1993年(平成5年)6月10日に「ラムサール条約登録湿地」に認定され、来年、登録30周年を迎えます。

谷津干潟がラムサール条約登録湿地になった翌年の1994年(平成6年)に、野鳥の観察や環境学習を行う施設として谷津干潟自然観察センターがオープンし、平成9年には6月10日が 「谷津干潟の日」として制定されました。

出典:『ラムサール条約湿地のワイズユース』(環境省)

よしずづくり体験教室で使用されているヨシは、ラムサール条約のワイズユース(賢明な利用)の考え方に基づいて活用されています。

よしずづくりに使用するヨシ

よしずとは、漢字で「葦簾」と書くこともあるそうです。材料にはヨシ(葦)という植物が使われており、すだれ(簾)と似ていますが、主に、暑さ対策で窓の外に立てかけて使用するものがよしずです。

ヨシは谷津干潟自然観察センターで栽培されていて、刈り取り・乾燥(しっかり乾燥するのに半年間かかります)・乾燥させたものの選別作業もセンターの職員さんとボランティアの方々が行います。

ヨシを乾燥させる過程で、折れたりボロボロになってしまうものはよしずづくりには使用できないそうです。

☆よしずづくり体験教室

よしずづくり体験教室の運営・開催は、主によしずグループのボランティアさんが中心となり活動されていて、夏休み期間中のイベントで、15年以上前から行っています。

よしずづくり体験は、初心者の方でも安心して体験することができます。事前の申し込みは不要で、イベント当日の受付で、気軽に体験することができます。各回、定員10名となっています。

ヨシの編み方は、ボランティアの方が教えてくださります。今回、センターの職員の方やボランティアさんのご好意により、よしずづくり体験をさせていただきました。

体験をするまでは、よしずづくりは大変なんだろうなと勝手なイメージを持っていましたが、コースターの大きさのよしずを作ることができました。

よしずづくり体験の様子

完成したよしず

写真に掲載しているヨシを編むために使用した編み機は、以前他のボランティアで活動されていた方の手作りだと教えてくださいました!

手作りのヨシ編み機

☆まとめ

よしずづくりの取材・体験をさせていただき、ものづくりの大切さを学ぶことが出来ました。

また、ヨシを編むための糸の編み方や、ヨシの太さを揃えた方が綺麗に編むことができるということを学びました。

初めてのよしずづくりは、とても面白く夢中になりました。

貴重なお時間をありがとうございました!

【取材・写真】広報まちかど特派員 牛田康香さん

地域で活躍!!「ならしのおもちゃ病院」でボランティア活動中!

令和4年8月24日

はじめに、「おもちゃ病院」って??

こどもたちとって大切な宝物のおもちゃ!たくさん遊んでいるうちに壊れたり、動かなくなってしまったおもちゃを再生・修理する病院のこと。

使い捨ての時代からサステナブル(持続可能)な社会に向かっている中、おもちゃも然り、買い換えるのではなく、修理できるものは大切に使う!そんな時代に変化し、おもちゃ病院の存在が重要になってきています。

おもちゃ病院は、全国組織の「日本おもちゃ病院協会」があり、原則無料でおもちゃの修理を行うボランティア団体です。我が町にも協会に加盟している「ならしのおもちゃ病院」があり、現在会員28名が日々ボランティア活動を行っています。

この「ならしのおもちゃ病院」は、これまでこどもセンターや福祉施設などで開催していましたが、コロナ禍において、現在は秋津地区の総合福祉センターと、大久保地区の市民プラザ大久保の2カ所のみで開催されています。

これまで、壊れたおもちゃや、動かないおもちゃを「おもちゃ病院」で直してもらった子どもたちは大勢いるのではないでしょうか!

では!どのような方々が携わって、どのような修理を行っているのか少し紹介させていただきます。

まず、「おもちゃ病院」のドクターです(病院なので直す人を“ドクター”と呼んでいます!)。ドクターになるためには、基本的にドクター養成講座を受講します。

講座では、おもちゃの修理に必要とされる基本的な知識を学びます。修理工具・測定工具の知識、テスターの使い方、電池・接着剤・素材の知識のほか、故障の症例や主な原因、おもちゃの種類別修理方法などを学びます。

これらの基礎を学んだ後、修理手順、接着剤の選び方、ハンダつけ実習、回路テスターの使い方、ラジコン検波器製作などの実習を取り入れた講座が行われ、情報と技術を学ぶことにより、ドクターが養成されます。

“おもちゃの修理は面白そうだが、何もスキルがないので自分には不向きなボランティア“と思いがちですが、基礎的な知識が無くても講座を受けて修理全般を学ぶことにより、ドクターの仲間入りが出来ることになります。

それに何よりも、おもちゃ病院には多くのベテランのドクターがいるので、この先輩ドクターから基礎知識の伝授や実践を通しての技術指導をしてもらえます。

修理に興味のある方、日々自宅でテレビ鑑賞ばかりの方、手先の器用な方、お仕事等で修理などが得意な方など、お時間に余裕のある方は是非一度挑戦されたらいかがでしょう?

今回、市民プラザ大久保と総合福祉センターを訪問し、修理の模様を取材させていただきました。

まず、“市民プラザ大久保”は、毎月第1・3水曜日の午前10時から正午まで受け付けており、開催日にはプラザ横に病院を示すのぼり旗が立てられ、館内の病院の入り口には看板が掲げられています。

お邪魔したこの日は、コロナの感染拡大もあり、あいにくお客様は来られなかったですが、預かっているおもちゃをドクターが修理されており、側にある箱には修理済みで引き渡しを待っているおもちゃが沢山入っていました。

もう一カ所の“総合福祉センター”も取材させていただきました。

こちらは、毎週水曜日と毎月第一土曜日の午前10時から11時30分まで受け付けています。

ここでは、二つの修理の真っ最中でした。一つは、おもちゃのモーターギアボックス内の米粒大のギアが一つ割れていたことが原因でギアが噛み合わなったことを見つけ出し、ギアを修理して動くようになりました。

二つ目はゲーム玩具を修理中でしたが、正常な動きが掴めず、ベテランのドクターが集まり、動かし方や修理方法を皆さんで協議されていました。

このように複雑な玩具は、

(1)遊び方を知る (2)バラしてみる (3)仕組みを調べる (4)壊れている箇所見つける (5)修理部品が必要か確認する (6)交換部品がなければ部品を作る

この流れで修理を進めているとのことですが、手強いおもちゃはバラしてから数日間直し方を考えられるそうです。

特に最近のおもちゃは半導体を使う電子機器類のため、「おもちゃ病院」でも手に負えないものもあるそうです。

それでもドクターやナース(受付や事務処理担当)の皆さんは、修理方法等でお互いの意見を交わし、和気あいあいとした雰囲気でボランティア活動を楽しまれていました。

特に、ドクター・ナースの皆さんは、修理を終えておもちゃを引き渡す時に、受け取った子どもが嬉しそうに喜ぶ姿を見ることが、このボランティア活動の最大の喜びとのことでした。

ただ、『高齢化が進み、新たなドクター・ナースの募集をしていても中々人が集まらない』ことが心配だと能登院長より伺いました。

興味のある方は是非ご参加ください!!

修理対象のおもちゃ・対象外のおもちゃ、利用方法や注意事項など詳しいことは、

「ならしのおもちゃ病院」のホームページをご確認ください。

URL:https://himawari-narashino.jimdofree.com/

<現在の開催場所・日時>

◆習志野市市民プラザ大久保:習志野市大久保4-2-11 毎月第1・3水曜日 午前10時~正午

◆習志野市総合福祉センター2階:習志野市秋津3-4-1 毎週水曜日・毎月第1土曜日 午前10時~11時30分

【取材・写真】広報まちかど特派員 酒井正廣 さん

アートな夏休み~親子で楽しむ上質な演奏と粘土遊び~

令和4年8月19日

親子で音楽と粘土工作を楽しめるイベント「 アートな夏休み 」が8月14日、トーセイホテル&セミナー幕張で開かれました。

子供たちの長期休みに合わせて定期開催されているイベントで今回が4回目とのこと。

イベントは2部構成で、1部はフルーティストの 林 愛実さん 、ピアニストの 原 礼以菜さん による、臨場感ある生演奏!!

林さんは習志野市在住で、習志野市の広報まちかど特派員でもあります。

2部は、ナビゲーターの 大野 洋さん 指導の下 、粘土遊びワークショップです!!

■1部 フルートとピアノのステージ

1部は豪華3本立て。

子供たちが飽きないように、たくさんの工夫が散りばめられていました。

(1)演奏を聴く

まずは、プロのお二人による癒しの生演奏♪

子供たちが喜ぶ、知っている曲盛りだくさんのジブリメドレーでした♪

(2)参加する

ピアニスト原さんが奏でる童謡の"海"に合わせて、ビーズが入ったケースを子供たちが振りまくります!笑

こちらは「リトミック」というもので、音楽を通じて体を動かすことで、子供たちの表現力を育むものとのこと。

子供たちは、音の大小に合わせてケースを振る強弱を合わせていて、会場一体となって素敵な音を奏でておりました。

(3)学ぶ

皆さんお馴染み「小さな世界」の演奏からはじまったこの企画。

粘土ワークショップ担当の大野さんも協力され、国旗と国の特徴を説明し、その国発祥の曲が演奏されました。

アメリカ、イギリス、フランス、イタリアなど様々な国を取り上げ、最後は日本の「さくらさくら」で締めくくりました。

この曲はこの国の曲だったのか!と私まで勉強になりました。

また、子供たちがイメージしやすいように、その国の美味しい食べ物も一緒に紹介されていたのが印象的でした。

■2部 粘土ワークショップ

続いて2部は、大野洋さんによる粘土ワークショップ!

様々な色の粘土を用いて、トラの制作!

大野さんの熱烈なご指導。

子供たちは集中力を切らすことなく、作品作りに熱中していました。

そして子供たちはもちろん、保護者の方々も作品作りに没頭し、皆さんで協力してつくる姿がとても素敵でした。

十人十色の素敵な作品たち。

"トラ"と書いたり、"2022"と書いたり、お花をつけてみたり...

子供たちの自由な発想は目を見張るものがありますね!

自慢の作品を持ってみんなで記念撮影♪

林さんたちはイベント終了後も子供たちと交流されていました。なかなかプロの方と触れ合う機会はないと思うので、子供たちの素敵な夏の思い出になったことでしょう。

【取材・写真】広報まちかど特派員 山本優奈 さん

夏休みに1日図書館員になろう!

令和4年8月8日

習志野市では4つの市立図書館にて夏休み期間中、「夏休み子ども1日図書館員」のイベントが開催されています。対象は、小学4年生から6年生までで、今回、新習志野図書館でのイベントの様子を取材させていただきました!

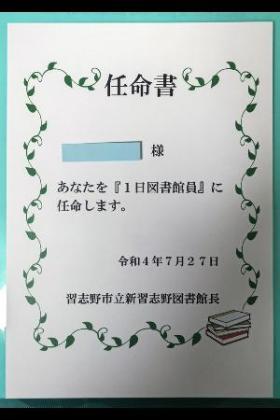

初めに、「1日図書館員」の任命書を新習志野図書館長さんより参加者の子供たちへ手渡ししてくださいました。

体験を行う前に、図書館で働く上での大事な約束事や新習志野図書館についての説明があり、実際に図書館内を見学。普段は図書館の職員の方しか中に入れない書庫(古くなってきた本や本棚に入り切らない本を保管する為の場所)の中にも入ることができました!

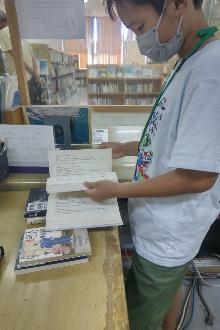

今回の体験内容は、図書館のカウンターで貸し出し・返却作業(本の中に汚れなどが無いかどうかの確認)と、返却のあった本を本棚に戻す作業(「配架」 というそうです)です。 体験中は、司書の方がついて子供たちに教えていました。

1日図書館員の取材をさせていただきましたが、それとは別に、新習志野図書館では小学生を対象にした「図書館てつだい隊」というイベントも実施されています。こちらは、事前申し込み不要で、8月末(図書館の休館日は除く)までの10時30分~40分までの10分間となりますが、返却された本を本棚に戻す体験ができるそうです。直接、時間にお越しくださいとの事でした。ご興味のある方は、是非参加してみてはいかがでしょうか?

(注意)イベントは図書館によって、開催日・開催時間が異なります。

【取材・写真】広報まちかど特派員 牛田康香さん

プラッツ習志野8月のワンコインプチコンサートは、津田沼高校が登場!

令和4年8月5日

県内で唯一、公立高校で音楽を専門に学べる音楽コースがある津田沼高校は、

オーケストラ部・吹奏楽部・合唱部と音楽系の部活動も盛ん。

まさに「音楽のまち習志野」を代表する学校のひとつです。

定期演奏会を終え、8月19日のワンコインプチコンサートに向け、

練習真っ最中の同校オーケストラ部を取材してきました。

顧問の山岡健先生は、オーケストラの指導で数々の受賞歴を持つ名指揮者。

その熱いご指導に瞬時に応えていく、オーケストラ部員の皆さんの演奏。

その一体感、躍動感、音のうねりに、ただただ圧倒され…

同校音楽コースOGの私も、現役の皆さんの演奏力に感動しました!

<ワンコインプチコンサートに向けてのメッセージ>

♪顧問 山岡健先生

将来、プロの演奏家になるかもしれない部員たちにとって、

発表会とは違う、聴衆の皆さまからチケット代をいただく演奏会は、

自分たちの持つ力を引き出し、外に発信する力を育てる貴重な場です。

地域の皆さまには、コンサートをお楽しみいただくのと同時に、

彼らのこれからの成長を見守っていただきたいと思います。

♪部長 石橋愛梨さん(高2)

今回は、3年生が引退し、1,2年生の新体制になってから初の演奏会になります。

少人数構成かつ短時間の演奏会ならではのよさを活かして、

気軽に音楽を楽しんでもらえたら嬉しいです。

今回はオーケストラ部に取材しましたが、合唱部ももちろん出演されます!

彼らの魂のこもった演奏を、プラッツ習志野の市民ホールでご堪能ください♪

♪♪♪♪♪♪♪♪

ワンコインプチコンサート

飛び出せ!津田沼高校!!

オーケストラ部!合唱部!山岡 健・角川紗恵(指揮)!

日時 8月19日(金曜日)午前11時30分~12時15分(開場午前11時から)

場所 プラッツ習志野 市民ホール

料金 500円/席(全席自由・税込)

チケット プラッツ習志野北館2階総合受付 047-476-3213

~プログラム~

「草原の別れ」 阪田寛夫:詩/大中恩:曲

「狩俣ぬくいちゃ」 松下耕:曲

「死の舞踏」 サン=サーンス:曲

ディズニーメドレー 他

♪♪♪♪♪♪♪♪

オーケストラ部の練習の様子。

谷津干潟がすぐ目の前にある津田沼高校は、音楽室からの眺望も抜群。

山岡健先生の熱い指揮に応える部員の皆さんの重厚なハーモニー。

コンサートミストレスの増田桃さん(高2)奏でる情熱的なヴァイオリンソロはまさに「死の舞踏」!

たとえ高校生であっても、作曲家が残した芸術作品の素晴らしさを観客の心に伝えるのが演奏家の役目。感動がなければ音楽ではありませんから」

と語る、オーケストラ部顧問の山岡健先生(右)

部長の石橋愛梨さん(左)の美しいフルートソロにも注目!

【取材・写真】広報まちかど特派員 ヤマダヒロコさん

夏ボラ2022 2年振りの開催!

令和4年8月2日

7月22日金曜日、総合福祉センター内習志野市ボランティア・市民活動センターにて、「わくわく夏ボラ2022」が開催されました。

小学4年生から高校生までが対象で、午前の部10時30分~12時、午後の部14時30分~16時の二部構成での開催となりました。

当日は気温が非常に高く、こまめに水分補給を行いながらの体験となりました(各回、消毒・換気などの対策をしっかりと行っていました)。

《イベント内容》

1. オリエンテーション

・班ごとでの自己紹介

・体験する上での注意事項の説明

2. 高齢者擬似体験(高校生メンバーを中心とし、班ごとでの活動)

参加者は高齢者役・介助者役を交代で体験しました。高齢者役は擬似体験用の眼鏡やイヤホン、手袋などを着け、手の動きづらさや目の見えづらさを実際に体験していました。

[体験内容]

・ガチャガチャを回し、カプセルの入った指令書を取り出し、書いてある内容を読んでみる。

・食べ物を色々な箸でつかんでみる。

・病院などにある受付表に緑、青などの色鉛筆で必要事項を記入してみる。

・ペットボトルに入っている透明の水、色水を紙コップに半分入れてみる。

・財布からお金(お札・小銭)を出してみる。

・色々な色紙に書いてある野菜の値札を読んでみる。

3. 実際に高齢者擬似体験をしてみての感想(参加されていた皆さんからの感想)

・眼鏡をかけていたことで見えづらくなり、小さい文字や黄色などの色が特に見えづらかった。

・普段出来ている動作がやりづらく大変だった。

・介助者役の人が何か言っているのはわかったが、声が小さく感じ聞こえづらかった。

・手袋やサポーターを着けていたことにより、手の感覚も分かりづらく財布の中のお金が出しづらかった。

・高齢者擬似体験をしてみて、高齢者の大変さがよくわかった。参加して楽しかった。

4.夏ボラ担当者の方より

「「夏ボラ」は、児童生徒に向けのボランティア体験・活動で、平成24年度から実施しています。内容はまだ未定ですが、「夏ボラ」は来年度も実施する予定です。」

との事でした!

5.まとめ

最初は、初対面の参加者も多く緊張している様子も見受けられましたが、高齢者擬似体験・異年齢交流を通して、とても楽しみながら体験に取り組んでいる様子が何度も見受けられていました。

今回の経験は、ボランティアを始めるきっかけや高齢者への思いやりの心を大切にしようという思いに繋がったったのではないかと思います。

【わくわく夏ボラ2022 問い合わせ先】

習志野市ボランティア・市民活動センター

住所:習志野市秋津3-4-1 総合福祉センター2階

電話番号:047-451-7899

【取材・写真】広報まちかど特派員 牛田康香 さん

この記事に関するお問い合わせ先

このページは広報課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階

電話:047-453-9220 ファックス:047-453-9313

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2023年02月14日