令和3年12月掲載分

運転ボランティア講習会が開催されました

2021年12月28日

11月27日(土曜)、令和3年度の運転ボランティア講習会が総合福祉センター(秋津エリア)で開催されました。 運転ボランティアは、福祉車輌を運転し、身体の不自由な方々を病院等へ送迎するボランティア活動です。新しく運転ボランティアに参加を希望される方が、車いすでの乗降の実技や安全運転並びに活動の流れ等を学びました。

主催者である「習志野市運転ボランティアの会」は、平成6年に社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会<以下 社協>に団体登録され、今年で27年の実績のあるボランティア団体です。これまでに市の発行物や地域新聞等で紹介されており、この会の名前をご存じの方は多いのではないでしょうか。

運転ボランティアが運転する福祉車輌とは、車いすのまま乗り降りできる車輌のことで、公共交通機関での外出が困難な方々の社会参加を促進するため、社協が貸し出しをしています。利用は、市内にお住まいの歩行が困難な方で、心身に障害がある方、あるいは概ね65歳以上の方となっています。

現在、福祉車輌はワンボックス型の普通車と軽自動車の2台があり、病院・施設への送迎や行事への参加等の際に貸し出していますが、運転が出来ない場合は、運転ボランティアが運転のサポートを行っています。 ただし、運転ボランティアは利用者の“介助”が出来ないため、福祉車輌を利用する際はご家族やヘルパーさんの同乗が原則になっています。

福祉車輌 ワンボックス型の普通車

福祉車輌 軽自動車

運転ボランティアの会の会員は40名余りで、運転年齢は74歳までと定めています。

新しく運転ボランティアを始めたいとお考えの方に、年2回(春・秋)「運転ボランティア講習会」を開催しています。福祉車輌の安全・安心なリフト操作と運転方法の習得のため、今回の講習会の受講が必須となります。今回は3名の方が受講されました。

運転ボランティアの会 畑中会長

開講に際し、畑中会長から「運転ボランティア活動は安全・安心が最優先されること。そして、ボランティア活動を通じて、安全運転を改めて学べる機会の創出や、仲間や利用者とのコミュニケーションで生活が豊かになる」等、副産物がある旨の説明がありました。

社協 杉山さん

続いて、社協の杉山さんより、福祉車輌の貸し出しや、運転ボランティアの活動についての説明がありました。

実際に福祉車輌を運行するに当たり、2名1組で行動し、1名が「運転」、もう1人が「車いすの乗降作業と車輌の誘導」と役割が分担されていることや、社協からボランティアへの依頼方法、並びにスケジュールの立て方等の具体的な説明がされました。

この後の“実習講義”では、先ず屋内で「車いすの扱い方」として、車いすの開閉方法や、利用者の足をステップ板に乗せる際の注意点(踵(かかと)を持ち上げる!)等の実技を交えて説明が行われました。

続いて、車いすを押しながら段差を乗り越える方法を先輩ボランティアが先生になり、受講生が挑戦。何度か試行し、上手に段差を乗り越えられていました。

そして、いよいよ福祉車輌との対面となりましたが、始めに、車いすに座った状態を体感して貰うため、受講者が車いすで乗車し、センターの周辺をドライブ!一般的な車いすはクッション性が低く、車いすがしっかりと固定されていても、乗り心地が良くないことを身を持って経験されました。これは、悪路の走行や急発進、急ブレーキが身体の不自由な方にとっては大きな負担になることを理解して貰う為であり、安全運転が如何に大切かと言うことを実感されたと思います。

続いて、福祉車輌への車いすの出し入れの講習に移り、スロープの出し方、車いすを所定の位置に動かす方法と固定、シートベルトの装着等の操作方法を学びました。

最後は、受講者自らがハンドルを握り、センター周辺を一回りする実地運転を終え、今回の講習会は終了しました。

講習会全体を通して、利用される方が快適に!安全に!安心して!乗車される事を常に心掛けられているボランティア団体であることが良く分かりました。また、今回受講された方々が、今後ボランティアとして活躍されることを願っております。

ボランティア活動をとおして地域社会へ貢献したいと考えている方へ!!

是非、次回の講習会に参加され、新しいメンバーに加わって見てください。

運転に自信のない方でも、車いすの操作や誘導者として参加出来ますので。

写真・取材

広報まちかど特派員 酒井 正廣さん

日本を救った「習志野騎兵旅団物語」日本偉人伝講演会

2021年12月24日

講師の山岸 良二先生

「習志野騎兵旅団物語」講演会が、11月13日(土曜)プラッツ習志野 習志野市民ホールで開催されました。

講師は「習志野騎兵旅団」研究の第一人者と言われる、習志野市文化財審議会会長の山岸良二先生。ホールに集まった多くの観客は「習志野の歴史物語」を堪能しました。講演中は、観客が一体となっており、場内に流れる熱気はまさに「習志野愛」に溢れていました。

私も市民の一人として、習志野の歴史に興味を持ち、山岸先生の著書「秋山 好古(よしふる)と習志野騎兵旅団」を拝読し、「習志野騎兵旅団」のことや「日本騎兵の父」と称された秋山好古将軍について学んでいましたが、今回改めて、先生の講演で興味深いエピソードを拝聴し、さらに多くのことを学ぶことができました。

今回は、山岸先生の講演の中で印象に残った内容を紹介します。

山岸先生の講演前に…

地元大久保商店街・三橋正文理事長から、東邦大学構内にある司馬遼太郎文学碑(司馬遼太郎氏から、騎兵第13連隊会会長あての手紙の一節)の碑文「かつて存在せしものは 時代の価値観をこえて保存し記念すべきものである。それが文明というものである」が紹介されました。

明治天皇により命名された「習志野」

習志野の地名の由来となった「習志野原」が明治天皇により命名されたという説の裏付けとして、陸上自衛隊習志野駐屯地内の「空挺館」に残された明治天皇直筆の御 宸筆(しんぴつ)や、「船橋市郷土資料館」前の「明治天皇 駐蹕(ちゅうひつ)之処の碑」等が挙げられていました。 (注意)地名の由来となった「習志野原」については、ならしのNOW「歴史に学び未来を拓く(2020年2月17日掲載) 」参照。(詳細は下記リンク「習志野近代史のプロムナード~歴史に学び未来を拓く~」の箇所をご覧ください。

習志野騎兵

明治34年に大久保に置かれた「騎兵旅団」は、昭和7年に満州に移転、翌年に陸軍習志野学校が創設されました。昭和10年には騎砲兵第二連隊が創設され、同16年に騎兵第二旅団が満州へ移転したことで「習志野騎兵」は幕を降ろしました。また、明治41年に津田沼に置かれた鉄道大隊は編成を重ね、大正7年に第三大隊が鉄道第二連隊に昇格、主力部隊を九州に移駐し終戦となります。その後、軌道は新京成電鉄に引き継がれ、兵舎は千葉工業大学の校舎となって利用されました。このようなことから習志野市は文教住宅都市に変わっていった歴史があります。

スペイン風邪のパンデミック

第一次世界大戦時に、スペイン風邪が世界的パンデミックを起こし、日本では1年遅れで流行が始まり、島村抱月陸軍大将・大山巌の妻・山川捨松などの著名人が亡くなったそうです。100年後の今、起きている新型コロナウイルスのパンデミックの状況と相通じるように思います。

第一次大戦後の軍縮

第一次世界大戦の衝撃で世界に広がった「軍縮機運」により、日本でも軍人・軍馬の大幅削減が行われました。そのような中、首都圏軍事教練場として「習志野原」が活用され、多くの学生が訓練を受け、大久保付近には訓練の学生のための合宿所ができ、地元商店街などは食料調達や給食の世話などを行ったことで感謝されたそうです。

“バロン西”こと西竹一

米国クリント・イーストウッド監督の映画「硫黄島からの手紙」(平成18年公開)に、硫黄島戦車第26連隊長西竹一で登場する“バロン西”こと西竹一(ロサンゼルスオリンピック馬術金メダリスト)は、谷津遊園地の北側にあった地元有力者の別荘に下宿し、愛馬のウラヌスや愛車のパッカードで騎兵学校まで通い馬術の訓練に励んだという。

西竹一と共に硫黄島の激戦で帰らぬ人となった、栗林忠道中将はかつて習志野騎兵第一・第二旅団長を務め、大久保の誉田八幡神社境内にある紀元2600年記念碑に揮毫(きごう)が残っています。クリント・イーストウッド監督が来日した際、神社に立ち寄り、戦死者の冥福を祈ったそうです。

NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」と大久保商店街

お休み処内(大久保商店街)

NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」は、日曜日20時から90分間(大河ドラマは45分間)、平成21年11月から3年間に渡り計13回放送され、平均視聴率は14.5%、最高視聴率は19.5%と大人気ドラマでした。

主人公の一人である秋山好古大将は習志野市に深い縁があり、大久保商店街・三橋理事長を中心に商店街振興のため、秋山将軍の資料集め、肖像画の作成、胸像の建設、山岸先生の講演会などを行い、商店街の宣伝や活性化を図っているとのことです。

アトラクションの歌唱とラッパ漫談

2部にわたる講演の合間には、習志野の歴史にまつわる歌唱と自衛隊出身の芸人によるラッパ演奏が行われました。

尋常小学校用地理教育「千葉縣一週唱歌」

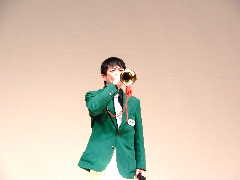

東京芸術大学生による千葉県一周唱歌

歌唱者は千葉県出身の東京芸術大学学生、喜久田 大和(やまと)さんと木村 拓未 (たくみ)さん。唱歌は、一番から五十四番まであり、習志野に関する歌詞は、九番から十一番です。

「千葉縣一週唱歌(作歌/村山自彊)」より抜粋

九。

日蓮宗(にちれんしゅう)の壇林(だんりん)と 世に聞えたる中山の法華経寺(ほけきょうでら)も早や過ぎて 船橋、津田沼両駅の

一〇。

東に当る習志野は 騎兵旅団の営所有り 大砲小銃(おおづつこづづ)轟(とどろ)きて 黒烟天(こくえんてん)を立蔽(たちおお)い

一一。

駒に鞭(むちう)ち駈(か)け散らす 敵は破ぶれ原頭(げんとう)の昼の雄たけび消え失せて 静まる夜半(よわ)の篝火(かがりび)は」

自衛隊出身の芸人トリトン海野さんのラッパ漫談

トリトン海野さんのラッパ漫談

陸上自衛隊習志野第一空挺団に入隊後、自衛隊を定年退職して浅草東洋館などで活動するラッパ芸人のトリトン海野さんが、ラッパ漫談や指笛・鼻笛などの芸を披露し、会場を湧かせました。

終わりに

明治維新後の近代国家形成期に生きる若者達が、燃えるような希望を抱いて近代日本の礎を築いた、この時代の貴重な歴史に関する講演を拝聴して、市民一人ひとりが史実を正しく理解した上で、平和な未来に向かって邁進するという崇高な心をもって、ふるさと習志野を愛し、より素晴らしい街を目指す事を祈念しながら取材を終えました。

広報まちかど特派員は市民の目線で、市内の歴史、自然、風景や自慢、特徴などを取材する習志野市独自の制度であり、「バックナンバー」(過去の記事)をいつでも見られます。ぜひ、バックナンバーも読んでいただき、読者の皆さんも習志野への愛を深めてほしいと思います。

サイン会での山岸先生

山岸先生のサイン

山岸先生の著書

写真・取材

広報まちかど特派員 佐藤 清志さん

習志野市の歴史を紐解く講演会が開催されました

2021年12月21日

2021年11月13日(土曜日)プラッツ習志野 習志野市民ホールにおいて、習志野大久保未来プロジェクト株式会社・学園おおくぼ商店街・習志野騎兵連隊史跡保存会主催の「習志野騎兵旅団物語」が開催されました。

講師は、昭和女子大・放送大学で講師をされ、習志野市文化財審議会会長であり、習志野騎兵旅団研究の第一人者で、テレビでもおなじみの山岸(やまぎし) 良二 (りょうじ)先生。

今回の講演会は新型コロナ感染拡大により2度順延されましたが、このたび無事に開催され、市民ホールには習志野の歴史を学ぼうと、多くの市民が参加しました。

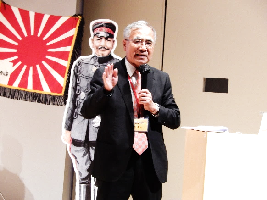

開演に先駆け、予鈴としてラッパが吹かれ、舞台には軍服や「日本騎兵の父」と称された秋山(あきやま) 好古(よしふる)将軍の肖像が飾られ“軍都 習志野”の雰囲気が醸しだされていました。

秋山好古将軍は大久保地区と深いつながりを持ち、2009年から2011年にかけてNHKテレビで放映されたドラマ「坂の上の雲」の主要人物の一人でした。そのことから、これを契機に地域振興や地元の活性化に生かそうと広報活動の取り組みが始まったそうです。

山岸先生は、(1)日本騎兵の父、秋山好古の生涯、(2)日本の騎兵旅団が習志野に誕生してその後どう発展するか、(3)秋山兄弟の活躍する「日清・日露戦争」の現代的意味は、(4)第一次世界大戦中後の騎兵旅団はどう変貌していくのか、の4項目に沿って講演されました。

配布された資料とステージに映し出されたスライドを使いながら、丁寧で分かり易く近代史が説明され、時代と共にたどる騎兵旅団から鉄道戦車連隊への変遷など、軍都習志野が歴史に関わった事実を確認することができました。

その中でも、第一次世界大戦中、習志野に置かれた俘虜(ふりょ)収容所におけるお話しは大変興味深く、歴史背景と共に、当時の模様を詳しく教えていただきました。

また、秋山好古の出身の松山では教育者として名が知れ渡っていて、本質は争いを好まぬ人物であったということは意外で、印象深いものでした。

トリトン海野さん

講演の半ばでは、東京芸術大学で声楽を学んでいる男性デュオ(喜久田(きくた) 大和(やまと)さん・ 木村拓未(きむらたくみ)さん)による「愛馬進軍歌」の熱唱があり、講演後は、自衛隊を定年退職後に芸人になった異色の経歴を持つ“トリトン海野さん”の「らっぱ漫談」を楽しみ、最後は男性デュオが歌う『千葉縣一週唱歌』で講演会は締めくくられました。

歴史講座ばかりではなく、漫談や歌と、バラエティーに富んだ心憎い演出がなされた充実した講演会でした。

木村さん(左)・喜久田さん

「千葉縣一週唱歌(作歌/村山自彊)」より抜粋

「 一〇。

東に当る習志野は 騎兵旅団の営所有り 大砲小銃轟(おおづつこづつとどろ)きて 黒烟天(こくえんてん)を立蔽(たちおお)い

一一。

駒に鞭(むちう)ち駈(か)け散らす 敵は破ぶれ原頭(げんとう)の 昼の雄たけび消え失せて 静まる夜半(よわ)の篝(かがり)火(び)は 」

ホワイエで山岸良二先生著書の販売

写真・取材

広報まちかど特派員 酒井 正廣さん

「錦秋の習志野」見逃した皆様へ…“御家(おうち)で紅葉狩り・写真集”プレゼント!

2021年12月16日

季節は紅葉から落葉へ…。

かれこれ2年続く“疫病対策”に明け暮れ、ふと気付けば早「令和3年」もあと僅か。

つい先日まで、赤、黄、茶…色とりどりに染まった市内の樹々の葉も強い北風に一枚、また一枚と落葉の一途。そう!今は端境期(はざかいき)ならぬ“葉境季”?の頃。

そんな「錦秋の習志野」…否、“錦終”の見納めさえ叶わなかった“巣籠り生活中”の皆様に、今や仕事、学習、食事や果ては旅行まで…何でもかんでもの“おうちブーム”?とやらを楽しんでいただこうと、題して「おうちで紅葉狩り・写真集」をプレゼント!

今回は、多々ある「習志野の紅葉名所」の中でも市内屈指の樹木数を誇る「香澄公園」とその界隈で、過去に見飽きた「まぁ〜綺麗ね!」の“絵葉書風・錦秋の美”ではない、例えば透過光に浮き出た「緻密な葉脈の配列美」、或いは柔らかな冬の木漏れ日に際立つ「巨木の存在感」や池の底に積み重なった「色彩豊かな落葉」等々、観光バス添乗員の後を“金魚のナントカ?”同然にぞろぞろ歩くだけ〜…の「ありふれた紅葉狩りツアー」では気付けないであろう“自然アートの粋”を心行くまで味わいつつ、十人十色「悲喜こもごもの一年」に想いを馳せていただけます様。

写真集最後のショットは、昼の太陽と深夜の月光に煌めく「香澄・紅葉景」を一枚に写し込みました。

写真・取材

広報まちかど特派員 坂田薫さん

プラッツ習志野 朝市「platz Morning Market」

2021年12月1日

11月20日(土曜)午前8時〜11時、プラッツ習志野出会いのひろばにて朝市が開催され、市内の店舗・作家さんが出店しました。

来場した市民の様子

プラッツ習志野の担当者の大関さんは、『習志野のいいものを発信する拠点になりたいという気持ちが、この朝市を始動するきっかけだった』と話しています。開催に至るまでは、ワイがや通りにある卵と農産物の店「農産物直売所3305(サンサンエッグ)」の浅利さんに相談し、そこから輪が広がっていったということです。

当日は、赤ちゃんからお年寄りまで食べられるメレンゲなどのスイーツのお店や店主の好きな花をモチーフにした小物雑貨店、おいしそうなお惣菜のお店など、さまざまなお店の出店があり、訪れた市民の皆さんは、楽しそうに買い物をされていました。

メレンゲはほぼ売り切れ

花をモチーフに作られた雑貨

手頃な価格の手作りのお惣菜

ヨーロッパから輸入した生活雑貨

新鮮卵や農産物の直売

手刺繍の可愛らしいアクセサリー

習志野ソーセージやカレーのキッチンカーも出店

問い合わせ

プラッツ習志野 北館 電話:047-476-3213

写真・取材

広報まちかど特派員 高梨 竹雄さん

この記事に関するお問い合わせ先

このページは広報課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階

電話:047-453-9220 ファックス:047-453-9313

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日