令和3年3月掲載分

「LGBT」という言葉を知っていますか?はじめて学ぶLGBT 〜多様な性を正しく知ろう〜

2021年3月31日

コロナによる緊急事態宣言が解除されていない3月14日(日曜日)、サンロード津田沼大会議室で、市男女共同参画センター主催の市民参加の講座が開催されました。感染防止対策によるソーシャルディスタンスを図りながらの会場となりましたが、キャンセル待ちが出るほどの関心の高い講演会となりました。

今、「多様性」が世間の話題になっています。男女共同参画センターでは、多様性の理解促進に向け、平成29年度からLGBTに関する研修・講演会を開催してきました。

- L レズビアン…女性として女性を好きになる人

- G ゲイ…男性として男性を好きになる人

- B バイセクシュアル…男性も女性も好きになる人

- T トランスジェンダー…こころとからだの性が一致しない人

今回の講師は当事者でもあります、上井(かみい)ハルカさん(レインボー千葉の会 共同代表)。性は「男性」「女性」だけでなく、多種多様で一人一人が異なることやご自身の今までの経験、今後の会の活動に関する展望をお話しくださいました。

講座には、教職員や子育て中の方等も参加されており、熱心に質問されていました。また、会場の一角には図書コーナーが設けられ、男女共同参画センター所蔵の参考図書が紹介されていました。

だれもが個人として尊重される社会でありたいものですね。

問い合わせ

習志野市男女共同参画センター(ステップならしの)

写真・取材

令和2年度広報まちかど特派員 佐藤佐知子さん

疫病発覚!から早1年 季節は巡り…習志野に「春」再び “巣篭り疲労”癒しに「自然観察散歩」の記

2021年3月17日

“三密回避・マスク着用の日常”も早1年。

大晦日〜お正月、そして「節分」「立春」と続き、気付かぬうちに3月17日は「彼岸の入り」とか…。

文豪・川端康成の名作『雪国』の著名な書き出し…「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」に準(なぞら)え、「コロナ禍の長い“隠遁(いんとん)生活”?を抜けると春爛漫であった」…という訳で、外出自粛最中(さなか)の心身疲労解消を兼ね、今年元旦から始めた“我流・息抜き散歩”。その道すがら捉えた「季移りの光景あれこれ・フォト日誌」を一挙公開!

年越し寒波が襲った元日の朝。茜浜から御来光に染まる“霊峰・赤富士”や東京湾上に出現した幻想的な「冬の蜃気楼」を仰ぎ見て、3月まで月1回の「息抜き散歩」をスタートさせた。「新型コロナウイルス感染症予防」に配慮して、極力“人と出会わないコース”を選択したのが茜浜緑地 → 谷津干潟界隈 → 実籾自然保護地区 → 中央公園辺りの自然豊かな地域。

散歩途中にカメラに収めた色とりどりの季節の花々、急変する空模様やスギ花粉大量飛散で太陽・月の周囲を虹色に彩る気象現象「花粉光環」、休憩時にふと目を向けた先の“癒しの光景”等々…写真説明と併せて「コロナ渦中の習志野・季の移ろい」をお楽しみください。

爆弾低気圧接近中!

太陽周囲の花粉光環

月の周囲に花粉光環

茜浜緑地

元日の富士上空を飛翔・航空機と海鳥

茜浜・東京湾に「蜃気楼」出現!

谷津干潟界隈

谷津干潟でツクシお目覚め!

谷津界隈の玄海ツツジ

谷津干潟・冬も元気!クリスマスローズ

実籾自然保護地区

実籾・無量寺の心癒す地蔵の微笑み

実籾・春到来!告げるフキノトウ

実籾・清楚なスイセン

実籾本郷・早くもアヤメ開花

実籾・冬の枯野の雛祭り?!

実籾本郷・早咲き桜(1)

実籾本郷・早咲き桜(2)

中央公園

中央公園・白梅キラリ!

刻一刻、“コロコロ”変わる「緊急事態」対応で右往左往の人間界に“不要不急の忖度”無用!とばかりに泰然自若(たいぜんじじゃく)と日々を営む自然界の植生の姿にちょっぴり嫉妬した?この3カ月であった。

取材・写真

広報まちかど特派員 坂田薫さん

次の世代のために このまちと地球を守る 〜食品ロス削減への取り組み〜

2021年3月12日

はじめに

“地球温暖化”という言葉の“温暖”には穏やかな印象がありますが、いま地球で起きていることを考えると“気候変動”や“異常気象”という方が実感に合いそうです。令和2年版「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」(環境省)の「はじめに」には、「今や私たちは『気候危機』とも言える時代に生きています」とまで書かれています。

近年、集中豪雨や大規模洪水、干ばつ・熱波による山火事、スーパー台風の襲来といった様々な異常気象が頻発しています。こうした異常気象は、人間の経済・社会活動が地球や自然環境を壊していることが原因だ、と言われています。

また、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大により世界的に非常事態となっていますが、地球温暖化による気温の上昇は、熱中症や熱帯の感染症を広げる危険性が高まる、と言われています。

人間と地球は上手く棲み分けをしないと状況はさらに悪化して、私たちの存在自体を危うくしてしまいます。

それを防ぐためには、国・自治体や企業・団体の取り組みがありますが、私たち市民にもできることがあり、どんな小さなことでも着実に取り組むことが必要だと思います。

(注意)「習志野市地球温暖化対策ガイドライン」も参照ください。

習志野市地球温暖化対策ガイドライン (PDFファイル: 4.0MB)

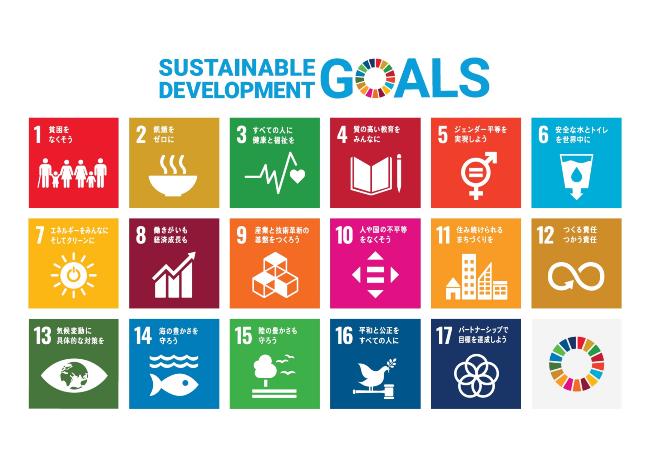

SDGs(エス・ディー・ジーズ)の17の目標

2015年の国連サミットで採択されたSDGsは、「2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際的な目標」のことですが、そこでは17のゴール(目標)が定められています。

SDGs17の目標(引用:国際連合広報センター)

目標12「つくる責任 つかう責任」では食品ロスの問題が指摘されていますが、その課題について大学生が取り組んでいるプロジェクトを取材しましたので、活動の一部をご紹介します。

東邦大学理学部生命圏環境科学科の学生プロジェクト

今野大輝先生

広報習志野(1月15日号)で紹介されていた東邦大学を訪ねて、まず指導教員である今野大輝(こんのひろき)先生に、お話をお伺いしました。

「生命圏環境科学科は2005年に開設された、東邦大学理学部の中でもっとも新しい学科です。

環境問題を解決するためには、科学の基盤である理学の力で地球を診断して、工学や人間・社会科学を用いて治療する方法を探る必要があります。そのため、本学科は様々なバックグラウンドを持った教員で構成されており、所属する学生もまた様々な環境問題に対して興味をもっています。例えば生態系の保全活動、汚染された環境水の浄化技術、さらには公共事業の合意形成手段など、多岐に渡る研究テーマに取り組んでいます。

また机上の勉強だけでは環境問題を理解することが難しいため、本学科では“実践しながら学ぶ”ことをモットーとしています。広い視野で環境問題を見渡すことができる学生を育て、社会で活躍する人材を輩出することを目指しています。

我々にとって身近な環境問題のひとつである食品ロス問題の解決に向けて、学生が主体となって取り組んで開発した青果物鮮度保持袋のFresh Keeper(フレッシュキーパー)について、ご理解いただければ幸いです。」

魔法の袋“Fresh Keeper”で食品ロス削減を

山下日和さん

次に3年生の山下日和(やましたひより)さんから、具体的な活動内容についてお伺いしました。

「私が2年生だった秋頃に、今野先生と一緒にFresh Keeperに関するアイディアを着想し、プロジェクトを立ち上げました。

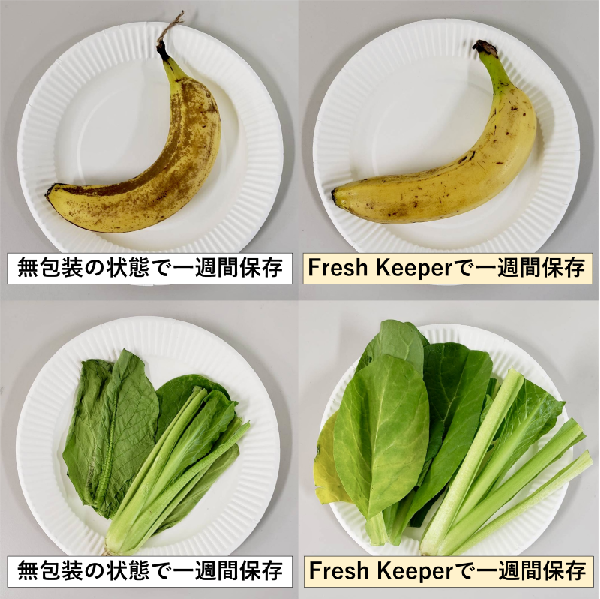

Fresh Keeperは、青果物の呼吸を制御して冬眠状態にすることで、通常の包装状態よりも鮮度を長持ちさせることができる魔法の袋です。

Fresh Keeper

この袋には目には見えないミクロンサイズの小さな穴が空いていて酸素の透過量を調整しています。その結果、袋の中が低酸素・高二酸化炭素の状態になることで青果物の腐敗を遅らせることができるため、野菜や果物の鮮度を保持することが可能になっています。

この鮮度保持袋の材料(インクやフィルム)の一部には植物由来の原料を使用しており、植物の光合成における二酸化炭素の消費によって、人間活動によって生じる二酸化炭素の排出量を相殺する「カーボン・ニュートラル」の概念を取り入れたアイテムとなっています。

Fresh Keeperの鮮度保持効果(写真提供:今野先生)

このプロジェクトは授業や卒業研究のテーマではないので、普段の授業や実験との両立が大変な部分もありますが、プロジェクトメンバーと活動する日々を楽しく感じています。またFresh Keeperの製作は住友ベークライト株式会社の皆様をはじめ、多くの方々からのご協力とご支援があって実現したものです。我々のプロジェクトのためにご尽力くださり、とても感謝しています。

製作したFresh Keeperは、各自治体の環境フェアを通じて地域住民へ広く配布する計画でしたが、現在のコロナ禍の状況ではイベントなどへの参加が出来ず、Fresh Keeperを配布することができていません。

感染症が落ち着いた際には、積極的に市民の方への配布と啓発活動を行いたいと思っています。

市民の皆さんも、環境問題や食品ロスに関する現状をご理解いただき、毎日の暮らしの中でできることから取組んでいただければよいのではないかと思います。」

最後に

美しい地球を子ども達へ

若い人たちが環境問題に真摯に正面から取り組んでいる姿を見ると、とても爽やかな感じがします。

「地球は親から与えられた物ではない。祖先からの授かり物でもない。子ども達から借りているのだ」という、アメリカ先住民のことわざを思い出しました。

次世代から借りているのであれば、そのまま返すことはもとより、少しでも良くして返していきたいですね。

取材・写真

広報まちかど特派員 三浦由久さん

協力

今野大輝先生、山下日和さん、住友ベークライト株式会社

この記事に関するお問い合わせ先

このページは広報課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階

電話:047-453-9220 ファックス:047-453-9313

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日