平成28年12月掲載分

習志野から世界へ羽ばたく!ヴィオラ奏者 富澤 直子さん〜弾き手と聴き手が心を通わせ「感動の種」を手渡せるコンサート〜

2016年12月15日

演奏中の富澤直子さん

市内谷津ご出身の富澤直子さんは、台湾高雄市にある国立中山大学ヴィオラ科と室内楽クラスで後進の指導に当たるとともに、台湾各地でコンサートを企画・開催しています。

平成26年8月、習志野文化ホールで行われた「市制施行60周年・ウインドミルオーケストラ第40回定期演奏会」では、富澤さんのソロが感動を呼びました。

現在、帰国中の富澤さんにふるさと「習志野」への思いをお聞きしました。

プロフィール

習志野市立谷津小学校・第一中学校を御卒業後、武蔵野音楽大学附属高等学校を経て、武蔵野音楽大学・大学院へ進学。平成3年、結婚を機に台湾高雄市に在住。

萩原耕介氏、掛合洋三氏、ルイ・グレーラー氏、磯羨夫氏、ウイリッヒ・コッホ氏に師事。

音楽の道を目指した動機は?

谷津小管弦楽クラブで出会った佐治薫子先生、白井誠先生に「音楽の道」を真剣に勧めて頂いたからです。

習志野時代の思い出はどんなことがありますか?

Tomyのアンコールコンサート

「こんにちは~」と子どもたちに声を掛け、地域ぐるみで温かく見守って下さった「習志野の優しさ」。小学校に入学したころ列を作って登校した誇らしい気持ち、お神輿、ラジオ体操、お化け大会などの楽しい企画が満載でした。

谷津小学校管弦楽クラブで佐治先生のご指導を頂き、仲間と経験したことすべてが今の生き方の礎を作ったと言っても過言ではありません。先生は子どもの私たちにも妥協することなく「本物の音」を追求し「目標をもって努力すること」や「仲間が協力し合い一つの事を成し遂げる喜び」を教えて下さいました。挨拶の仕方から些細な生活態度に至るまでご注意頂き涙することもありましたが、音楽を通じ「人としての豊かさを求める事」をモットーに私たちを鍛えて下さったことがどれ程有り難いことか、自分が教育者の立場になった今、初めて気づかされております。

台湾でのコンサートは如何ですか?

「ヴィオラスペースin Taiwan」のチケット

二種類のコンサートを企画・主催しており、一つはヴィオラを主役にした「ヴィオラスペースin Taiwan」、もう一つはファミリー向けの音楽会「tomyのアンコールコンサート」です。毎回テーマを設け、ご家族全員で楽しんで頂けるよう企画しています。

日本統治下にあった歴史的背景から、台湾にいるご年配の方は「荒城の月」や「故郷」など文部省唱歌に大変愛着を感じており、「雨ふり」や「桃太郎」などの童謡を今も空(そら)で歌うほど親しんでおります。

私は「おじいちゃんおばあちゃんの為に」という副題を付け、日本歌曲を中心としたコンサートを開催していますが、ソプラノ声楽者の中村涼子さんの歌や、台湾民謡と日本民謡の関連性を説明しながらのヴァイオリンソロ、弦楽四重奏などの懐かしい演奏は、会場が温かいムードに包まれます。おじいちゃんおばあちゃんを連れ出して家族みんなで楽しい時間を共有出来たと、多くの方々に喜ばれました。

思い出深い演奏会については如何ですか?

弦楽四重奏ヴィオラの富澤さん

「市制施行60周年・ウインドミルオーケストラ第40回定期演奏会」では、ヴァイオリンの友永健二さんとモーツアルトの協奏交響曲でソロを弾かせて頂き、習志野の皆様に聴いて頂けたことが大きな喜びでした。

演奏後に顔見知りのおばさまが「小学校のころから変らないわね~直子ちゃん」と声を掛けて下さって……子供の頃からずーっと見守って下さっているんです。「習志野って温かいですね!」

音楽活動で大切にされていることや今後の活動の目標は何でしょうか?

素晴らしい音楽と感動を誰かと分かち合う場所と時間を頂ける有難さと、毎日を忙しく暮らしている中で、心の潤いを求めて聴きに来て下さる方々への感謝の気持ちです。

私自身も二人の息子の子育てに悩む母親として、日常生活と共に活動を続けるのは、周囲の理解無しにはとても難しいですが、いつも応援してくれる両親には心から感謝しています。今後もできることをできる場所で続けて行くことがささやかな私の目標です。

来年は習志野の皆さんにヴィオラアンサンブルの気持ちいい響きを聴いて頂く為のコンサートを企画中です。

お忙しいところ有難うございました。

習志野文化ホールの「市制施行60周年・ウインドミルオーケストラ第40回定期演奏会」で拝聴した「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調K.364」の心に響くソロが、今も印象に残っております。

また、地元の後輩の指導に当たるなどふるさと「習志野」を強く愛するお気持ちが感じられました。今後益々のご活躍を期待しております。

取材・写真

広報まちかど特派員/佐藤清志さん

おやっ?珍しい!“千本杵”使って 賑やかに「親子餅つき大会」

2016年12月12日

餅つきペッタン!ならぬペットン!?

穏やかな冬晴れの一日となった今月3日。

実籾2丁目の自然保護地区「ほたる野」の田園で毎冬恒例の「ほたる野を守るNORAの会」(蔭山盛久会長)主催の「親子餅つき大会」が開かれ、約150人が参加した。

当日は餅つきの“定番”、臼と杵の他に野球のバットを作る木材「アオダモ」の棍棒(約1メートル)と木臼が登場し、集まった親子らは「何?この棒?!」と目をパチクリ。

この棒を使った餅つきを「千本杵餅つき」と呼ぶ。昔から北海道・東北地方の農村で多く見られ、木臼を数人で囲み、棒状の杵で突きながら餅をつく方法。

参加者はNORA会員の指導の下、慣れぬ手つきで棒を握り、ペッタン!ならぬ“ペットン!トン!”と音を響かせ、関東地方では珍しい餅突き?を楽しんだ。

つき立て餅は、黄な粉や餡子などをまぶし参加者に振る舞われ、田んぼ脇の土手で餅に舌鼓を打ちながら賑やかに談笑を楽しむグループの姿も…。

おなかを満たした子どもたちは、隣の林間にNORA会員らが設置した「手作りブランコ」を元気一杯漕いで腹ごなし?

一方、会場に並べられた竹細工の「やじろべえ」、餅つき用に積まれた瑞々しい“餅米のお山?”や昔ながらの鉄製釜、木臼の中から立ち昇る真っ白な湯気等々、現代の“若い親子”にとっては全てが初めて目にするものばかりの様子。

ある親子は「日本の古き良き“農村の伝統”をいっぱい学べました!」と破顔一笑。

この日、ほたる野の田圃には、餅をつく親子の「よいしょ!よいしょ!」の元気な掛け声がいつまでも続いた。

取材・写真

広報まちかど特派員/坂田薫さん

地震!そのときあなたは?

2016年12月6日

防災対策のワークショップを開催

早朝に緊急地震速報、津波警報が発令された11月22日、習志野市立新栄幼稚園でPTA家庭教育学級「防災対策」が開催されました。

この日の講師は、市民防災研究所理事で市内在住の岡島醇あつしさん。今までのいろいろな経験を踏まえて、ワークショップを行いました。

早速イメージトレーニングから開始。設定としては、前日の午後6時に地震が発生(講座の前日は雨が降っていたので雨天という設定も含める)。

地震発生30分後、24時間後を想定し「身の回りで何が起きるか」「何をするか」「その時、必要なものは何か」をグループごとに、思いついたことを付箋に書き込んでいきます。今回は小さいお子さんを抱える保護者ということで、あっという間に模造紙が付箋でいっぱいになりました。

グループごとに分かれての話し合い

模造紙いっぱいの付箋

その後、グループごとに発表し、皆で共有し合いました。家族の構成や住まいの状況などが違う中で、まずは命を守ること、そして最初の3分、30分、3日と時間経過を考えての安全確保、それぞれの家庭、家族構成ごとに必要な防災用品を揃えることが大切だということです。

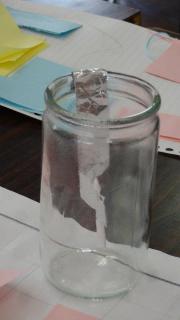

ほのぼのあかり

また、暗い中での「明かり」の確保として「車のライトやスマートフォンを利用すること」また「家庭の中で長時間過ごす寝室は一番安全な場所にしておくこと」など、毎日の生活の中でもいろいろ考えておくことが重要だそうです。

最後にアルミホイルとサラダ油で簡単にできる「ほのぼのあかり」の作り方も伝授されました。

どの地域も高齢化しています。まずはご近所での声掛け等を心掛けましょう!また、情報収集や連絡などに必要なツールは日々進化しているので大いに利用しましょう!

取材・写真

広報まちかど特派員/佐藤佐知子さん

この記事に関するお問い合わせ先

このページは広報課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階

電話:047-453-9220 ファックス:047-453-9313

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日