平成26年2月掲載分

10年の歴史に幕を閉じた「習志野かるた大会」

2014年2月27日

緊張感に包まれた会場

毎年熱戦が繰り広げられてきた「習志野かるた大会」。今年度で10回目を迎えた本大会が、1月11日、東部体育館で行われました。

平成16年度から始まったこの大会も今年で最後となり、参加者は過去最高の418名。参加者・協力者ともいつもと違った思いで大会に臨んでいる様子が感じられました。

習志野かるた絵地図

「習志野かるた」は、習志野市制施行50周年の記念事業として、市民からの応募4,396通の読み札を基に制作が始められ、第1回大会から今回の第10回大会まで合わせると、団体606チーム2,181名、個人660名、合計2,841名の児童・生徒の参加となりました。実行委員と企画・運営への協力者がのべ2,500名、そして保護者、サポーターおよび学校関係者がのべ5,000名あまりとなっており、大規模な市民参加の事業であったことがわかります。

第10回習志野かるた大会実行委員長佐藤志郎さんは開会式で、『習志野市制施行50周年のかるた大会は今回をもって最後になりますが、習志野かるたが目的としたまちづくり・ふるさとづくりの精神は、平成26年度の新たな「習志野市制施行60周年記念事業」へと引き継がれ、新たな姿に発展することを期待します』と過去9回の想いも含め、熱く語られました。

とった!

各学校の校長先生、教頭先生らの応援の中、1回戦から熱戦が繰り広げられました。

優勝者の一人に話を聞くと、「来年はないから今年は優勝を目指そうと、みんなで頑張りました。緊張しましたが、最後の大会で優勝できてよかったです。」と最後の大会に熱い思いで参加したことが伝わってきました。優勝の喜びもひとしおではなかったでしょうか。

教科書に掲載された習志野かるた

小学校3,4年生の教科書「わたしたちの習志野市」には「習志野かるた」が載っています。習志野を愛して作られた「習志野かるた」。いつまでも忘れないでほしいという願いが込められているように思います。

2月3日には大会実行委員会が行われ、東部体育館での「習志野かるた大会」は最後となりましたが、今後は各公民館で行ったり、ちがう形で実施しようと各団体が話し合っており、希望と手応えを感じながら会は終了しました。また来年、「習志野かるた大会」がどこかで開催されることを、期待しながら待っていたいものです。

「習志野かるた大会」に携わった方々、本当にお疲れ様でした。

問合せ

社会教育課

電話

047-453-9382

取材

広報まちかど特派員/櫻井正子さん

平成25年度市民カレッジ学習発表会が開催されました

2014年2月24日

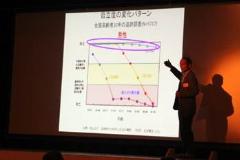

パワーポイントを用いた分かりやすい発表

2月1日に、市民カレッジ受講生による学習発表会が開催されました。今年度は、18期、19期による発表でした。19期の皆さんはスタート編で初めての発表、18期は2年目の専攻課程で、発表会も2回目になり、卒業を控えてのものになりました。

発表会は学長である宮本市長の挨拶に始まり、さっそく発表が開始されました。この1年間で活動した内容とそれを基に今後どうするのか、18期4コース、19期8班がパワーポイントを上手に駆使して、これまで学習した内容やそこで得たことについて分かりやすく説明しました。

貴重な提案がなされました

18期専攻課程は、「食と園芸」、「情報パソコン」、「健康スポーツ」、そして「まちづくり」コースの順に報告されました。各コースとも学習し調査した内容を踏まえ、卒業後それらをどのように地域活動に活かしていくか、具体的に提言されていました。また、19期スタート編の8班の発表についても、地元地域を訊ね、あるいは高齢者施設などを巡り、そこで体験し、発見した内容について掘り下げ、わたしたちの今後の暮らし方について貴重な提案をしていました。

習志野市民として市内各地域を知り、新しい発見をし、体験を通して地域社会に貢献する活動へ踏み出す第一歩として力強い学習発表会でした。

問合せ

社会教育課

電話

047-453-9382

取材

広報まちかど特派員/西川俊二さん

市民カレッジとは…

「習志野市が 習志野市を素材とし 習志野市のために具体的に寄与する 習志野市民の 学(まな)び 舎(や)を提供する」ものです。

なお、第20期生募集については、広報習志野2月15日号をご覧ください。

「竹宵の会」竹灯り作成の1日

2014年2月20日

門松で使用された竹を加工します

1月下旬、茜浜1丁目三興ベンディング株式会社において「竹宵の会」竹灯り作りが開催されました。

竹宵の会の代表である尾曾さんをはじめ、ボランティアで参加されているメンバー10名が朝早くから集まり、作業を行いました。年末の竹伐採から始まり、モリシア・市役所・市内の病院などに飾られている門松を作成、それを回収して再度竹灯り用として使用しています。また、残った切れ端は楽しい竹遊びの道具になり、短いものと細かいごみはお風呂屋さんの燃料になります。これはまさにエコ活動であり、地球にやさしく人にもやさしい竹灯りへとつながっているのです。こうした竹灯り作りは8年にもおよんでおり、毎年の恒例行事となっています。

竹を40センチの長さに切り、節を打ち抜きます。そしてヤスリをかけて持ちやすくし、模様を書き込んでジグソーで彫り上げる。工程はかなり難しく、手のかかった作品が出来上がります。「チーバくん」の模様も作ってありました。

こうしてお昼をはさんで午後3時まで竹灯り作りは続き、50本の竹灯りを切り上げて加工し、次々に模様が彫り込まれました。竹は1カ月も経つと乾き、緑色から黄色と変化し、重さが半減して持ちやすくなります。

電気糸のこぎりを使った模様作成は、手慣れたもの

仕上がりは見事な出来栄え

環境にやさしく心を癒してくれる竹灯り(昨年、藤崎のイベントにて撮影)

「竹宵の会」では、これから習志野市でさまざまなイベント(注釈)を開催し、竹灯りを灯します。また、この他にもいろいろな場所に出かけ、竹灯りのほのぼのとした雰囲気を市民の皆様にお伝えしているそうです。お知らせで「竹宵の会」をご覧になったらぜひ一度参加されて、見る方向によって不思議に変化するロウソクの灯りを見つけてください。

問合せ

竹宵の会/尾曽

電話

047-475-3704

取材

広報まちかど特派員/富樫メイ子さん

(注釈)イベント予定表

| イベント名 | 場所 | |

|---|---|---|

| 3月 | 3・11東日本大震災の被災地を決して忘れない | 京成津田沼駅前広場 |

| 6月 | キャンドルナイトinならしの | 津田沼公園 |

| 8月 | 竹宵の会・夕涼み | 市役所市民の広場 |

| 9月 | 竹灯篭と舞の夕べ | 津田沼1丁目公園 |

2月2日は『世界湿地の日』 〜みんなで干潟のゴミ拾い〜

2014年2月18日

1993年(平成5年)に谷津干潟が「ラムサール条約」に登録されてから20年。そして、1954年8月に習志野市が誕生して60周年。近年干潟の環境変化などで、飛来する鳥類の減少が見られ、環境省では国指定谷津鳥獣保護区に指定し、習志野市と協力して谷津干潟の環境保全につとめています。

2月はカモたちの恋の季節

谷津干潟は、住宅地と国道に囲まれた、周囲約3.5キロメートル、広さ約40ヘクタールの大きな池のような干潟です。川が流れ込まないので、ほとんど100%海水ということも谷津干潟の特徴だそうです。この干潟は、シベリアなどの北の地域と東南アジアやオーストラリアなどの南の地域を行き来する旅鳥の重要な中継地となっています。また、子育てのために飛来する夏鳥や越冬のためにやって来る冬鳥、通年みられる留鳥も沢山いて、まるでスクランブル交差点のようです。

泥にまみれながらも一生懸命ゴミ拾い

谷津干潟は昭和期には「谷津遊園」の前に広がる遠浅の海岸、文字通りの「干潟」でした。1960年代から70年代にかけて、千葉県開発庁(当時)の事業として干潟が埋め立てられた時、旧大蔵省の所有地が池のように残されたのが「谷津干潟」なのだそうです。

干潟はフェンスに囲まれていて、バードウォッチやウォーキング、犬の散歩の人などは、ゴミが水面に浮いているのが気になっても、拾うことが出来ません。干潟のゴミ拾いはそんな人達の日頃の思いをスッキリ解消し、エサと誤って鳥が飲み込んでしまう「ゴミ」を拾い集めて安全・きれいな干潟を取り戻す大事な事業です。

2月2日に谷津干潟自然観察センターで行われた、「えっさ、ほいさ!みんなで干潟のゴミ拾い」。この日は引き潮で干潟が現れた午後1時半には雨も止み、冬としては暖かい、やわらかな日が差してきました。

親子連れなど、多くの人が参加

毎年恒例になった干潟のゴミ拾いですが、今年は『世界湿地の日』が日曜日と重なって、立春前の厳冬期にもかかわらず、120人以上の人が干潟のゴミ拾いに馳せ参じました。参加者は、地元のジュニアレンジャー、津田沼高校生、東邦大学ボランティア部の学生さん、若い両親と一緒の小さい子ども達や町内会の方々などで、3グループに分かれてゴミを拾い、大人も子どももいい汗をかきました。ゴミの中には、ハングルのラベルが貼られたペットボトルや、中国語のお菓子の袋もみられ、海は世界とつながっていると実感しました。

集められたゴミの山

午前中のまだ雨が降っている時に、イベントに集まった人とは違う、20人ほどの男性グループが水に入って、流れ着いたとみられる漁網を引き上げていました。聞いてみると、「東京湾岸ぐるっとクラブ」というNPOで、環境省の委託を受けて日曜日の午前中、干潟の漂流物や、アオサという海藻を拾って処分しているというのです。環境省の所管している谷津干潟が、国有地だと言うことを、始めて知りました。

国も市もNPOも周辺住民や学生もみんなで守っている干潟、いつまでも人と鳥と自然が共存していける環境を大切にしていきたいと思いました。干潟のゴミ拾い終了後に観察センターから振るまわれた「けんちん汁」で身も心も温かくなって解散しました。

谷津干潟自然観察センターでは、4月にも「ゴミ拾い」の日を企画しているそうです。干潟に入れるチャンスです。参加してみてはいかがですか?

問合せ

谷津干潟自然観察センター

電話

047-454-8416

取材

広報まちかど特派員/山岡芳江さん

写真協力

広報まちかど特派員/酒井丈夫さん

この記事に関するお問い合わせ先

このページは広報課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階

電話:047-453-9220 ファックス:047-453-9313

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日