令和元年10月掲載分

広報まちかど特派員などが、習志野の旬な話題やスポットを紹介します!

(注意)記事内容と掲載時期にズレが生じることがあります。ご了承ください。

日頃の健康チェックが大事!〜大久保はつらつ健康チェックに参加〜

2019年10月18日

9月28日、市民プラザ大久保で東邦大学TOHOボランティア部OB・OG主催の「大久保はつらつ健康チェック」が開催されました。

このイベントは、年に1度の開催で、今回で7回目となります。地域貢献のために先輩方から引き継いで開催しているとのことで、大変人気があることから、毎年規模が大きくなっていっているそうです。普段の健康診断では受けられない、視覚検査や血管・骨密度・脳年齢などを測定してくれます。東邦大学卒業生の薬剤師もいますので、お薬の相談も受けられます。

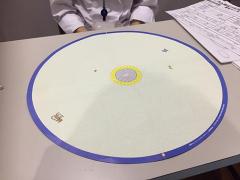

視覚検査では視野を検査しました。方法は、丸い台紙に描かれているチョウや猫、テントウムシが台紙を回しても見え続けるかどうかを確認します。見えない時があると、目の疾患の疑いがあるそうです。

すべての検査を受けるのに1時間ぐらいかかりました。すべての測定を受けたい場合は、お時間に余裕をもってご来場ください。

取材・写真

広報まちかど特派員 米原 大右さん

大久保商店街夏祭り 2019

2019年10月15日

8月24日(土曜日)京成大久保駅前にある「学園おおくぼ商店街」で夏祭りが開催されました。ここで行われる盆踊りは炭坑節ではなく、「郡上(ぐじょう)おどり」という日本三大盆踊りを踊ります。

商店街の理事長によると、「郡上おどり」は、岐阜県郡上市で行われている盆踊りで、日本三大盆踊り(他、秋田の「西馬音内(にしもない)踊り」・徳島の「阿波おどり」)の1つです。大久保商店街の「郡上おどり」は、「東京都港区北青山」と「神奈川県横浜市戸塚区」と共に関東三大郡上おどりとされています。

なぜ、大久保で岐阜の郡上おどりが始まったのかというと、美濃国(現・岐阜県)郡上藩主・遠藤氏は千葉 常胤 (つねたね)の六男・東(とう)胤頼(たねより)を祖としており、千葉氏の一族であるため郡上と千葉の間には縁があったからです。」、とのことでした。

盆踊りに加え、キッズダンスやフラダンスも踊っていて、焼きそばやかき氷、綿あめなどの出店の他、金魚すくいの模擬店が立ち並んでいました。

大久保公民館では文化祭が行われており、公民館のサークルの活動の成果などが展示されていました。併設されている市民会館のホールでもフラダンスなどの発表がありました。

大久保公民館は11月に新しい建物に移転するため、この建物での文化祭は最後でした。この機会に取材ができて光栄です。

取材・写真

広報まちかど特派員 米原大右さん

〜アットホームな選手団〜 千葉県民体育大会水泳競技大会

2019年10月8日

夏休み最終日となった9月1日、男子15名、女子9名、合わせて24名が、新習志野駅前の千葉県国際総合水泳場で開催された第69回千葉県民体育大会水泳競技大会(県民大会)に習志野市選手団として出場しました。

今年は出場選手が少なく、エントリーのない種目が多い状況でしたが、石川和樹選手が2種目で大会新記録を樹立する等の活躍もあり、男子はギリギリ8位入賞。一方で女子は出場種目の多くで入賞を果たしたものの、やはり選手層の薄さが響き、昨年に続く入賞には至りませんでした。

習志野市選手団は、ジュニア世代から腕を鳴らした人、大人になってから水泳を始めた人、毎月のようにマスターズ等の大会に出場している人、そして年に1回この県民大会のみを目標にしている人など、世代の違いに加え、さまざまなスタンスで水泳を楽しんでいる人が集まっています。誰かが強いリーダーシップで引っ張るのではなく、まさにアットホームな雰囲気が特徴です。

夜の反省会は「残念会」と思いきや…ある選手の結婚報告から始まり、諸先輩からの「夫婦円満の秘訣」談義。選手の半分近くを占める40代を中心とした子育て世代の話題は「我が子の泳力アップ」。そして、いつの間にかビールサーバーでキレイな泡を競い合う者たち。練習で苦しい思いをしても、レースで残念な思いをしても、この暖かく賑やかな空間に包まれてしまえば、誰しも「また来年も(この「反省会」に)出たい」と思ったに違いありません。

来年の目標は、もちろん男女とも入賞。そのためには練習…よりも選手層の厚みを増すことが重要だそうで「各選手が声を掛けて3名以上連れてくる」ことで100名以上のエントリーを目指します。

水泳競技の選手は40代をのぞく各世代が不足しています。県民大会は、マスターズのように水泳連盟への選手登録は不要です。競技のレベルはそれなりに高い大会ですが、出場へのハードルは低いので、今から準備すれば間に合うかもしれませんよ。

取材・写真

広報まちかど特派員 野崎 健司さん

稔りの秋に感謝!丹精込めたお米の収穫を喜ぶ〜市内「ほたる野」・親子で稲刈り体験〜

2019年10月2日

京成線実籾駅から徒歩8分、住宅街の一角に残された、自然豊かで幻想的な「ほたる」が飛び交ったという通称「ほたる野」を皆さんは訪れたことがあるでしょうか。

「ほたる野」は、習志野市自然環境保護指定地区で、今年も水田には、稲が黄金色に稔っています。

昆虫をこんなにゲット!

晴天に恵まれた9月14日(土曜日)、ボランティアグループ「NORAの会」(蔭山 盛久会長)が募集した、親子ら約200人が、稲刈り体験を満喫しました。

参加した親子は自然にふれ合い、子どもたちの中には、副産物(?)としてイナゴやバッタ、カマキリなどをゲットした子もいました。

初めに、「NORAの会」会員から、鎌の使い方、稲の刈り方、束ね方、乾燥の仕方などを学びました。小さな子どもたちも稲刈り鎌を上手に使い、たわわに実った稲穂をしっかりつかみ、根元から見事に刈り取り、収穫の喜びを味わっていました。

初めに稲の刈り方を学ぶ

親子で刈り取り体験

刈り取った稲は束ねられ、畦道(あぜみち)に並べてから、天日干しするため、台車に乗せて運び「小田掛け」の 稲架(はさ)に掛けられました。天気がいいと一週間くらいで乾燥するそうです。

刈った稲を畦道に運ぶ

「小田掛け」作業で天日干し

たわわに稔った稲

農村の原風景を想い出させる一連の農作業がグループごとに能率的に行われ、親子が楽しそうに自然と触れ合う貴重なひと時となりました。

刈り取った稲は、もち米で暮れに「餅つき」を行い、参加者にふるまわれるそうです。

年間を通じて、春の「田植え」、秋の「稲刈り」、暮れの「餅つき」イベントなど「人々が自然の恵みをいただく」ことを通じて、収穫の喜びを市民と分かち合うため、約30年前田んぼを開墾し、貴重な自然の営みを永年守り続けている、市内や近郊に居住する「NORAの会」会員の皆様の、たゆみないご尽力に感謝するとともに、初めての農業体験を心から楽しむ市民や子どもたちが今後も益々訪れて楽しむことを祈って「ほたる野」の取材を終えました。

取材・写真

広報まちかど特派員 佐藤 清志さん

この記事に関するお問い合わせ先

このページは広報課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階

電話:047-453-9220 ファックス:047-453-9313

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日