藤崎3丁目南遺跡D地点の発掘調査報告書を刊行しました

藤崎3丁目南遺跡D地点の埋蔵文化財発掘調査

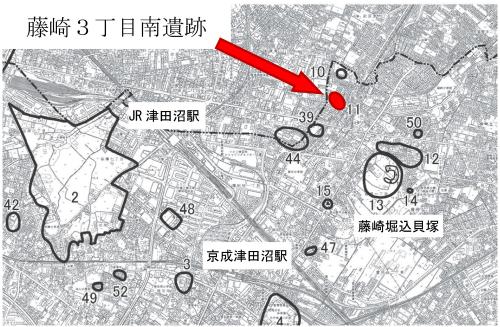

藤崎3丁目南遺跡の位置

藤崎3丁目南遺跡は、習志野市の北部、船橋市との境に近いところに位置します。宅地造成に伴い、平成25年8月から9月にかけて発掘調査を実施しました。その後、発掘調査の記録類や出土資料の整理作業を行い、発掘調査報告書を刊行しました(『藤崎3丁目南遺跡D地点埋蔵文化財発掘調査報告書』)。報告書は市立図書館各館・千葉県立図書館等でご覧いただけます。

柄鏡形竪穴建物跡

今回の調査では、今からおよそ4千年~3千8百年前、縄文時代後期前葉(ぜんよう)の竪穴建物跡(たてあなたてものあと)2軒、土坑(どこう)(穴のこと)17基(き)が発見されました(ほかに時代不明の柱穴跡(ちゅうけつあと)4基)。この中には、市内では初めての発見となる柄鏡形(えかがみがた)竪穴建物跡(地面を掘り込んで作った建物跡で、出入口部が張り出した平面形のもの)1軒も含まれます。また、これらの遺構(いこう)からは、縄文土器や石器などの遺物がたくさん出土しました。このうち代表的なものを紹介します。

建物の出入り口に埋められていた縄文土器

高さ約37センチメートル

この土器は、縄文時代後期初頭(今からおよそ4千年前)の柄鏡形竪穴建物跡SI-21(上の写真参照)の出入り口部分に埋められていました。竪穴建物の出入り口付近に完全な形に近い土器を埋めること(「埋甕(うめがめ)」と呼びます)は縄文時代中期・後期によく見られますが、何のために行われたのかはよくわかっていません。出産のあと胎盤(たいばん)(胞衣(えな))をいれて埋めたという説などがあります。この土器自体は、火にかけた痕跡が顕著で、もとは煮炊き用だったものを再利用したと思われます。

建物の中に丸ごと斜めに置かれていた縄文土器

高さ約32センチメートル

この土器は同じ柄鏡形竪穴建物SI-21の奥に、斜めにわずかに床に埋めた状態で見つかりました。この竪穴建物跡の床面付近には、ほかに遺物がほとんどなく、この土器は意図的に設置したと推測されます。この土器も火にかけた痕跡が顕著で、煮炊きに使っていたものを再利用したと思われます。儀礼・祭祀・埋葬などに関わるものかもしれませんが、土器の中には遺物などが残されておらず、当時の人々がどのような意図・目的でこのように半埋設したのかはよくわかりません。

入れ子になって見つかったミニチュア土器

縄文時代後期前葉(今からおよそ3千8百年前)の竪穴住居跡SI-01の縁(ふち)の部分から出土した2点の土器と1点の石器です。2点の土器は入れ子状で出土し、そのそばから敲石(たたきいし)(ものをたたきつぶすための石器)と思われる焼けた石器も見つかっています。内側の土器は、通常出土する土器よりも明らかに小さく、ミニチュア土器と呼んでいます。外側の土器は、通常の土器の底の部分を再利用しています。おそらく当時の人々が、祭祀や儀礼の中で、どのような意味・意図だったのかはわかりませんが、3点をセットとして意図的に残したのでしょう。

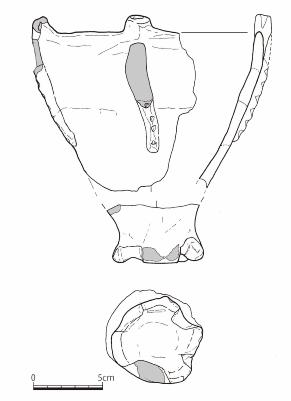

五本足状の土器

図の灰色部分は欠けているところ

土坑(穴のこと)SK-15から出土したこの鉢形の土器は、底の部分が5つの足状に分れています(一足は欠落)。縄文時代後期前葉の土器と考えられます。このような五足状の土器は、同時期に類例が少なく、貴重な資料です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは社会教育課が担当しています。

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階

電話:047-453-9382 ファックス:047-453-9384

キャッチボールメールを送る

- この記事に気になることはありましたか?

-

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

更新日:2022年09月29日